後遺障害3級とは?具体的な認定基準や受け取れる賠償金について解説

「保険会社から後遺障害3級に認定されそうだと言われた」

「自分の症状は後遺障害3級と認められるのか知りたい」

あなたは、このような疑問を持って検索していませんか?

後遺障害3級は、交通事故による怪我の治療後、以下のような症状が残った場合に認定される可能性がある等級です。

| 3級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |

| 3級2号 | 咀嚼又は言語の機能を廃したもの |

| 3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |

| 3級4号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |

| 3級5号 | 両手の手指の全部を失ったもの |

後遺障害3級は、「終身労務に服することができないもの」。つまり、生涯仕事をすることが難しいと認められた場合に認定される等級で、労働能力喪失率は100%とされています。

このように重度の障害が残ってしまった場合、将来に備えて十分な補償を得ることが重要です。

しかし、後遺障害3級に相当する症状が残ってしまった場合でも、適正な認定が受けられるとは限りません。準備が不足していると、それより低い等級での認定になり、獲得できる賠償金の総額が大幅に低くなる可能性もあるのです。

そこでこの記事では、後遺障害3級に認定される症状の詳細に加えて、3級の認定を受けた人が請求できる賠償金についてや、適正な認定の獲得に向けて知っておくべき情報を網羅的にまとめました。

最後まで目を通して、適正な認定の獲得と納得できる金額の賠償金請求に向けた参考にしてください。

この記事の監修者

弁護士 平岡 将人

弁護士法人サリュ銀座事務所

第一東京弁護士会

交通事故解決件数 1,000件以上

(2024年1月時点)

【著書・論文】

虚像のトライアングル(幻冬舎MC・2015)

交通事故被害者を救う賠償交渉ノウハウ(株式会社レガシー・2017)

交通事故の賠償は不十分 被害者本意の仕組み作りを(週刊エコノミスト・2017.3)

後遺障害等級14級9号マスター(株式会社レガシー・2019)

交通事故案件対応のベストプラクティス(共著:中央経済社・2020)等

【セミナー・講演】

人身傷害分野に取り組む弁護士のための医学研修(船井総研・2018)

後遺障害12級以上の世界(共同出演:株式会社レガシー・2019)

交通事故と各種保険 全3回(弁護士ドットコム・2020)等

【獲得した画期的判決】

東京高裁平成28年1月20日判決(一審:さいたま地裁平成27年3月20日判決)

「障がい者の事故被害救済」 日本経済新聞夕刊 掲載日2015年4月8日(許諾番号30040811)

交通事故被害に遭われたら、できるだけ早期に、交通事故の被害者側専門弁護士に相談することをおすすめします。これは、弁護士のアドバイスを受けることで、もらえる損害賠償金が大きく変わる場合があるからです。

弁護士法人サリュは、創業20年を迎え、交通事故の被害者側専門の法律事務所として累計20,000件以上の解決実績があります。所属弁護士の多くが1人あたり500件~1000件以上の交通事故解決実績があり、あらゆる交通事故被害者を救済してきました。その確かな実績とノウハウで、あなたのために力を尽くします。

相談だけで解決できることもありますので、まずはお気軽に無料法律相談をご利用ください。

目次

1.後遺障害3級に認定される症状

後遺障害3級は、障害のせいで一生働けなくなるような以下の障害が残った際に認定される可能性がある等級です。

【自動車損害賠償保障法施行令別表第2】

| 3級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |

| 3級2号 | 咀嚼又は言語の機能を廃したもの |

| 3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |

| 3級4号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |

| 3級5号 | 両手の手指の全部を失ったもの |

それぞれの詳しい症状について、解説します。

1-1.3級1号│1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの

片方の目が失明し、もう片方の目の視力が0.06以下になった場合、3級1号に認定される可能性があります。

具体的には、以下のような項目が認定の基準となることが多いです。

| 認定基準 | ・片目を失明し、もう片方の視力(※)も0.06以下になった ※コンタクトや眼鏡で矯正した視力 |

| 認定のポイント | 失明は以下のようなケースで認められます ・眼球を摘出した ・光の明暗が完全にわからない ・光の明暗が辛うじてわかる (暗室で光の点滅がわかる、目の前で動かした手の動きの方向がわかる) |

眼鏡などで矯正した視力が0.1を下回ると、近くのもの以外はぼんやりとモザイクがかかったような見え方になり、物や人を判別するのが非常に難しくなります。

また、片目を失明しているため、遠近感なども判断しづらくなるでしょう。

音声によるガイドや杖、介助人によるサポートが必要になる場合もあります。

1-2.3級2号│咀嚼又は言語の機能を廃したもの

食事を噛む能力(咀嚼機能)か話す能力(言語機能)のどちらかを失った場合、3級2号に認定される可能性があります。

具体的には、以下のような項目が認定の基準となることが多いです。

| 認定基準 | 以下のいずれかに当てはまっている ・スープ状の流動食しか口にできず、固形物を一切咀嚼できない ・発音に必要な子音4種のうち、3種類以上が発音できない |

| 認定のポイント | 言語機能を廃するとは、以下のうち3種類以上が発音できない場合 ・口唇音(ま行、ぱ行、ば行、わ行、ふ) ・歯舌音(な行、た行、だ行、ら行、さ行、しゅ、し、ざ行、じゅ) ・口蓋音(か行、が行、や行、ひ、にゅ、ぎゅ、ん) ・喉頭音(は行) |

食事やコミュニケーションという生活の中でも重要な能力が失われてしまうため、日常生活に与える影響は大きいでしょう。

| 咀嚼機能と言語機能のどちらも失った場合には、1級2号となります。 |

1-3.3級3号│神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

神経機能や精神の障害で障害の労働能力が失われたと認められた場合、3級3号に認定される可能性があります。

神経機能の障害とは、麻痺などで身体が動かなくなることを指します。精神障害は、高次脳機能障害などによりコミュニケーション能力や作業能力が落ちることです。

具体的には、以下のような項目が認定の基準となることが多いです。

| 認定基準 | ・脳損傷による身体性機能障害 ・脊髄損傷による神経の機能障害 ・高次脳機能障害による精神障害 などにより、働くうえで必要な能力に大きな障害があるか |

| 認定のポイント | 【身体性機能障害】 中程度の麻痺が残って働くことができない場合 ・500グラム程度のものを持ち上げられない ・文字を書けない ・杖や硬性装具(プラスチックや金属などで作られた装具)なしで歩行するのが難しい ・杖や硬性装具なしで階段の上ることができない 【高次脳機能障害】 以下の能力のうちいずれか1つ以上がすべて失われている、もしくは2つ以上の能力の大部分が失われている場合 ・意思疎通能力(人と会話などでやりとりができるか) ・問題解決能力(作業を手順通りに進められるか) ・作業負荷に対する持続力、持久力(集中力があるか) ・社会行動力(感情をコントロールできるか) |

神経障害で麻痺などが残った場合、移動や歩行の際に杖や装具が必要になります。

また、筆記用具やスマートフォンなどを自力で持つことが難しいケースもあるでしょう。

高次脳機能障害などで精神に障害が残った場合は、本人には自覚がないケースも多くあります。

事故に遭う前の様子を知る家族などが「いつもと様子が違う」と気が付くことで発覚するケースもあるため、周囲のサポートが重要です。

高次脳機能障害で後遺障害3級に認定されるケースについては以下の記事で詳しく解説しているので、こちらも参考にしてください。

1-4.3級4号│胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

臓器の障害の中でも、主に呼吸器に重度の障害が残って仕事ができなくなってしまった場合、3級4号の認定を受ける可能性があります。

具体的には、以下のような項目が認定の基準となることが多いです。

| 認定基準 | ・主に呼吸器に障害が残り、仕事に就くのが難しくなった場合 |

| 認定のポイント | 血液検査や肺機能検査で以下のような条件に当てはまっている ・動脈血酸素分圧(PaO2)が50Torr以下 ・動脈血酸素分圧が50Torr超〜60Torr以下で、かつ動脈血炭酸ガス分圧(PaCO2)が37Torr未満または43Torr超 ・スパイロメトリー(肺機能検査)で高度な呼吸困難が見られる ※これらの条件に当てはまった上で、常に介護が必要な場合は1級、随時必要な場合は2級となる |

このような症状は、重度の呼吸不全が認められ、酸素ボンベなどの医療ケアが必要になります。

歩行などのちょっとした運動でも息切れが生じてしまうため、生活への影響も大きいでしょう。

1-5.3級5号│両手の手指の全部を失ったもの

両手の指をすべて失ってしまった場合、3級5号の認定を受ける可能性があります。

具体的には、以下のような項目が認定の基準となることが多いです。

| 認定基準 | ・手指を中手骨または基節骨で切り離した ・近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)において基節骨と中手骨を切り離した ※赤色の部分以上を失った場合 |

両手指を失ってしまうと、食事や着替え、スマートフォンの操作など日常生活のほとんどの動作に影響を与えます。

見た目を補うための義指をつけることはできますが、動作式の義指は残存する指の運動を伝えて動かすタイプのものが主流のため、すべての指を失っている場合に使用するのは難しいでしょう。

| 上記に当てはまらなくても複数の症状で併合2級に認定されるケースもある |

| 後遺障害の認定では、1つの部位に対する障害だけでなく、複数の部位に重度の障害が残った場合に「併合」という考え方が用いられます。 併合のルールは以下の通りです。 (1)5級以上の後遺障害が2つ以上残存→重い方の等級を3つ繰り上げる (2)8級以上の後遺障害が2つ以上残存→重い方の等級を2つ繰り上げる (3)13級以上の後遺障害が2つ以上残存→重い方の等級を1つ繰り上げる このようなルールがあるため、以下のように等級が繰り上がる可能性があります。 【実際の事例】 以下の後遺障害の認定を受け、併合3級に認定されました ・高次脳機能障害(5級2号) ・嗅覚障害(12級) ・醜状障害(7級12号) (東京地判・平成18年3月2日) |

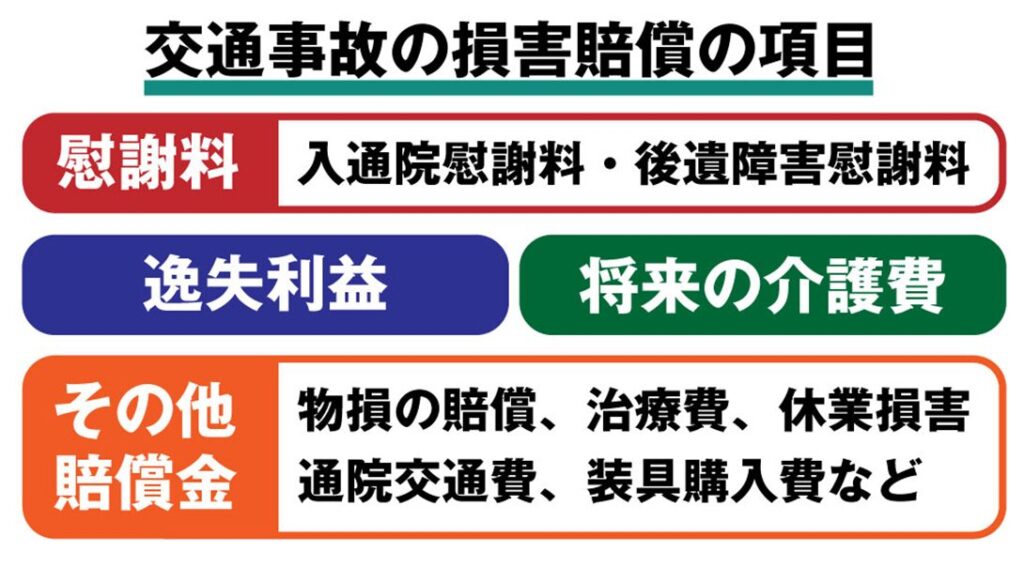

2.後遺障害3級に認定された被害者が受け取れる賠償金

後遺障害3級は、前章でも説明した通り、障害の影響で今後仕事をすることが難しいとされる重度の障害です。

そのため、将来の生活の保障を含めた十分な賠償金を請求する必要があります。

後遺障害3級に認定された際に獲得できる賠償金の項目は以下の通りです。

ここではこれらの項目について、具体的な計算方法や相場を解説します。

| 1.慰謝料│精神的苦痛に対する補償 2.逸失利益│将来の減収などに対する補償 3.将来の介護費 4.その他の賠償金 |

2-1.慰謝料│精神的苦痛に対する補償

慰謝料は、交通事故による怪我の影響で生じた精神的苦痛に対する補償です。

入通院を伴う怪我をした場合には「入通院慰謝料」、後遺障害が残った場合には「後遺障害慰謝料」が発生します。

詳しい金額について、それぞれ解説します。

| 慰謝料の計算基準の違い |

| 交通事故の慰謝料の計算基準には、以下の3種類があります。 このように、自賠責基準では最低限の補償となる金額が算出されます。 相手の保険会社は、この自賠責基準か、それより少し高い程度の任意保険基準で計算した慰謝料を提示するケースが多いでしょう。 しかし、被害者にとって正当だといえるのは、過去の裁判例などをもとに作られた弁護士基準で算出された金額です。 相手の保険会社から慰謝料などの提示があったときには、その金額を過信せず、必ず計算基準などの根拠を確認することが重要です。 |

2-1-1.入通院慰謝料│入院や通院による精神的苦痛への補償

入通院慰謝料は、入院や通院による精神的苦痛に対する補償です。

入院や通院にかかった期間を元に計算します。弁護士基準では、入院期間・通院期間を下記の表に照らして慰謝料を算出します。

※上記表の慰謝料額は、骨折や靭帯損傷などの画像上の裏付けのある怪我の場合の慰謝料額です。

※この表に記載された範囲を超えて治療が必要であった場合、入通院期間1か月につき、それぞれ15月の基準額から14月の基準額を引いた金額を加算した金額を基準額とする。

(例:16か月入院した場合=340万円+(340万円-334万円)=346万円)

上記の表に当てはめると、それぞれ以下のような金額が入通院慰謝料の相場となります。

| ・12か月入院した場合→321万円 ・6か月の入院後に8か月通院した場合→290万円 |

入通院慰謝料については以下の記事で詳しく解説しているので、こちらも参考にしてください。

2-1-2.後遺障害慰謝料│後遺障害による精神的苦痛への補償

後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことで生じた精神的苦痛に対する補償です。

後遺障害等級ごとに金額の相場が決まっており、後遺障害3級の場合は以下の金額となります。

| 弁護士基準 | 自賠責基準 |

| 1990万円 | 861万円 |

このように、同じ等級に認定されても計算基準によって慰謝料の金額の相場は大きく異なります。

相手の保険会社は基本的に最低限に近い計算基準を用いてくる可能性が高いため、示談金が提示された際には内訳を確認してください。

後遺障害慰謝料については、以下の記事でも詳しく解説しているのでこちらも参考にしてください。

2-2.逸失利益│将来の減収などに対する補償

逸失利益は、後遺障害によって将来働けなくなって減ってしまった分の収入などを補償するものです。

後遺障害3級は労働能力喪失率100%とされています。

つまり、「生涯働くことはできない」ということで、失われる金額も非常に大きなものになります。

逸失利益は、以下の計算式に当てはめて計算します。

| 1年あたりの基礎収入*×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数* *1年あたりの基礎収入とは…被害者が事故に遭う前の年収などから算出する *ライプニッツ係数とは…交通事故の損害などを計算するための係数。年齢で決まる。 |

たとえば、1年あたりの基礎収入400万円、30歳の男性が3級の認定を受けた場合の逸失利益は、以下のように計算されます。

| 400万円×労働能力喪失率100%×22.167=8866万8000円 |

※実際の計算式はケースによって異なります。

逸失利益は、正社員だけでなく、パートやアルバイト、自営業、家族の家事を行う主婦・主夫なども請求することが可能です。

年齢や性別ごとの後遺障害逸失利益の目安については、以下の表を参考にしてください。

(各目安金額は、平均収入などをもとにした一例です。実際の金額は事例によって異なるため、詳しい金額は弁護士などにご相談ください)

【男性】

| 25歳 | 35歳 | 45歳 | 55歳 | 65歳 |

| 1億4002万 | 1億2025万 | 1億0897万 | 8180万 | 3550万 |

【女性】

| 25歳 | 35歳 | 45歳 | 55歳 | 65歳 |

| 9941万 | 8837万 | 7377万 | 5092万 | 2769万 |

| ※上記早見表では、以下を前提にしています。 【基礎収入】 25歳:男性5,908,100円・女性4,194,400円 (※令和6年の全学歴、全年齢、男女別の平均収入を前提) 35歳:男性5,897,800円・女性4,334,500円 45歳:男性6,837,700円・女性4,629,200円 55歳:男性7,242,100円・女性4,508,600円 65歳:男性4,162,800円・女性3,246,800円 (※令和6年の全学歴、年齢別、男女別の平均収入を前提) 【労働能力喪失率】 100% 【ライプニッツ係数】 労働能力喪失期間に相当するライプニッツ係数はこちら |

こちらの計算はあくまで例となります。

また、逸失利益についての詳しい内容は以下の記事で解説していますので、こちらも参考にしてください。

2-3.将来の介護費

後遺障害3級と認定された場合、将来的にかかると想定される介護費用も請求することが可能です。

要介護ではなく、部分的に介護が必要なケースであっても、認められる可能性があります。

具体的には、以下のような項目が請求の対象となります。

| ・訪問介護やデイサービスなどの介護サービス利用料 ・家族が介護する場合の日額(一般的に1日8000円) ・車椅子や義手、義足などの福祉器具の購入費用、買い替え費用 ・おむつなどの衛生用品の消耗品の購入費用 ・バリアフリー化や手すりの設置などにかかった住宅改装費用 ・介護車両の購入や改装費用 |

また、過去の裁判例では被害者の訴えに応じて、以下のような項目が認められた判例もあります。

| 高次脳機能障害(3級)の被害者の定期的な付き添いのため 家族が常時自宅に待機する必要を認め、日額6000円の付き添い費を認めた | 東京地八王子支判・平成14年7月4日 |

| 右腕神経叢引き抜き損傷等(3級)の被害者が極めて専門性の高い手術を受ける必要性が認められ、豊富な症例のある山口県の病院で治療を受けた際のホテル代33万円、入院中に夫が付き添うために借りた住居の賃料35万円を認めた | 横浜地判・平成26年4月17日 |

| 3級3号の男性(固定時24歳)について、被害者と付き添い家族の交通費として1人につき日額500円、平均余命54年分の122万円(2人分で合計245万円)を認めた | 名古屋地判・平成13年3月30日 |

このように、今後の生活への必要性が認められる項目については幅広く請求が可能なため、相手に示談金を提示された際には十分確認することが重要です。

2-4.その他の賠償金

ここまでに紹介した項目以外にも、賠償金として請求できる項目は多数あります。

実際に、以下のような項目は賠償の対象です。

| 物損の損害賠償 | 車の修理費、代車やレンタカー費用、レッカー代、事故車の保管料など |

| 治療費 | 事故で受けた傷の治療に要する費用(診察料、手術費、入院費、投薬費など)。 必要かつ相当とみなされる範囲で請求可能。 |

| 通院交通費 | 治療のために通院する際に発生する交通費(公共交通機関や自家用車のガソリン代など)。 妥当な手段・理由があれば全額または相当分が請求対象。 |

| 装具・器具購入費 | 治療やリハビリに必要な装具や器具(松葉杖、コルセット、車椅子など)を購入する費用。将来的に必要になると考えられるものも含まれる。 医師の指示や診断で必要性が認められるものが対象となる。 |

| 付添費用 | 入院・通院時に家族や看護師などが付き添うことで発生する人件費や交通費。 |

| 休業損害 | 治療や療養のために仕事を休み、得られなかった収入分に対する損害。 給与所得者は休業証明、自営業者は確定申告などで証明し算定する。 詳細はこちらの記事で解説 |

被害者は本来このような補償を受けることができますが、保険会社は請求が可能であることを十分に説明しないケースが多々あります。

被害者側が自ら気づいて申告しなければ支払われないこともあるため、相手が提示した金額を鵜呑みにしないよう注意してください。

3.後遺障害3級の認定を受けた場合の賠償金獲得事例

ここまで、後遺障害3級の認定を受ける症状や賠償金の金額について解説してきましたが、実際にどんな怪我で認定を受けるのか、どのくらいの賠償金が請求できるのかイメージがつかないという方も多いのではないでしょうか。

そこで、この章では実際の獲得事例や、過去の裁判で認められた慰謝料の判例などを紹介します。

3-1.一度5級の認定を受けたものの異議申し立てで3級の認定。約7500万円の賠償金を獲得した事例

| 事故・怪我の状況 | バイクで一般道を直進中に側道から進入してきた自動車と衝突し転倒。 意識のないまま救急搬送され、頭蓋骨折、脳挫傷、鎖骨骨折等の診断。後に高次脳機能障害や動眼神経麻痺を発症 |

| 認定を受けた症状 | 高次脳機能障害で3級 |

| 獲得金額 | 約7500万円 |

被害者(40代男性)はバイクで走行中、側道から進入してきた車と衝突し、頭蓋骨折や脳挫傷などの重傷を負いました。

事故後は高次脳機能障害や動眼神経麻痺が残り、日常生活も家族の支えが必要な状態となったため、ご家族が今後の補償についてサリュに相談されました。

サリュでは、症状に応じた適切な等級認定が受けられるよう、診断書の作成についてアドバイスを行い、損害賠償請求を受任。

当初は「軽易な労務が可能」として後遺障害5級が認定されましたが、実際には短時間の農作業さえ負担が大きく、会話も難しい状態でした。

そこでサリュは、農園の園長からの聞き取り内容を意見書にまとめ、異議申し立てを実施。その結果、後遺障害等級は「終身労務に服することができないもの」とされる3級へ引き上げられました。

その後の示談交渉では、自賠責保険を含めて約7500万円の賠償金を獲得。

ご家族からは、後遺障害等級の見直しだけでなく、成年後見や保険手続きまで丁寧に対応してもらえたと感謝の言葉をいただきました。

3-2.裁判での後遺障害慰謝料の獲得事例

過去の裁判では、以下のような後遺障害慰謝料の獲得事例があります。

| 症状・等級 | 金額 | 判例 |

| 高次脳機能障害(5級2号) 複視(14級相当) 右眼視野欠損(13級2号)等の目の障害 そしゃく障害(10級2号) 骨盤骨変形(12級5号) 外貌醜状(7級12号) 左下肢の瘢痕(はんせき・傷跡のこと) (14級5号) 併合3級 | 2200万円 | 東京高判・令和2年2月19日 |

| 頸髄損傷に伴う四肢不全麻痺等(3級3号) | 2200万円 | 仙台地判・平成24年6月28日 |

| 右下肢欠損障害及び右股関節機能障害 (4級相当) 左下肢関節機能障害(10級10号) 併合3級 | 2100万円 | 名古屋地判・平成29年2月21日 |

これは後遺障害慰謝料のみでの金額のため、実際には治療費や将来の介護費、逸失利益なども加えて賠償金が計算されることになります。

4.後遺障害3級に相当する症状が残っても適正な認定を受けられるとは限らない

後遺障害3級に該当するような重い障害が残っても、必ずしもその等級が認定されるとは限りません。

特に高次脳機能障害などは、見た目では分かりにくく、症状を客観的に証明するのが難しいため、本来より低い等級になったり、最悪の場合は認定そのものがされなかったりする可能性もあります。

これは、等級を判断する際に「労働にどの程度の制限があるか」を検討するためです。

たとえば、後遺障害3級は「終身労務に服することができないもの」とされますが、その状態を具体的に証明するには、ただ診断書を提出するだけでは不十分です。適正な等級を得るために、次のような準備が必要です。

| ・高次脳機能障害に詳しい専門医による診断書を作成してもらう ・本人や家族からの詳細な陳述書を用意する ・日常生活や仕事への支障が分かる記録(勤務先の証言、リハビリの記録など)を集める |

実際に、3-1.一度5級の認定を受けたものの異議申し立てで3級の認定。約7500万円の賠償金を獲得した事例で紹介した被害者は、高次脳機能障害で仕事や生活に大きな影響が出ているにも関わらず、一度目の認定では「軽易な労務が可能」とされ5級という結果になってしまいました。

3級と5級では、獲得できる後遺障害慰謝料の金額の相場は以下のように変わってしまいます。

| 3級 | 5級 |

| 1990万円 | 1400万円 |

このほかにも、逸失利益の計算などにも影響が出るため、賠償金の総額に大きな差が出てしまうことになります。

このように、重い後遺障害が残ったにもかかわらず、適切な準備を怠ると、納得のいかない結果になってしまう可能性があるのです。

5.適正な等級の認定・賠償金の獲得のためにまずは弁護士に相談を

後遺障害3級に認定される症状が残りそうな場合には、まずはできるだけ早いタイミングで弁護士に相談することが重要です。

なぜなら、適正な等級に認定された上で賠償金を獲得するには、後遺障害認定の知識が必須だからです。

弁護士に相談・依頼すれば、以下のようなサポートが受けられます。

| ・症状に合った適正な等級を獲得するためのアドバイスがもらえる (必要な検査、準備する書類など) ・医師への症状の伝え方や、診断書作成のポイントを教えてもらえる ・後遺障害の認定結果に納得できなかった場合、異議申立てをサポートしてくれる ・等級に応じた適正な賠償金を判断してくれる |

先ほどお伝えした通り、等級が変わるだけで賠償金の総額は大きく異なります。

また、相手の提示する金額の中には、本来請求できるはずのものが含まれていない可能性もあるのです。

そのようなリスクを避けるためにも、弁護士のサポートは力になります。

「相談したら必ず依頼をしなければいけない」ということはありません。まずは疑問や不安を解消するためにも、できるだけ早い段階で弁護士へ相談してください。

6.後遺障害3級になるかも、と感じたら早めにサリュにご相談ください

「後遺障害3級に認定されるかもしれない」

そのような状況になったら、まずは弁護士法人サリュにご相談ください。

早い段階でのご相談が、その後の納得できる解決につながります。

できる限り早くご相談いただきたい理由は、以下の3つです。

| 1.本当に適正な等級の認定かを確認できるから 2.相手が提示する条件が正当なものか判断できるから 3.早期のサポートで被害者の負担を軽減できるから |

6-1.本当に適正な等級の認定かを確認できるから

1つ目の理由は、認定された等級が症状に対して適正なものであるかを確認できるからです。

後遺障害の等級は、その後の賠償金額や補償を左右する大きな基準となります。そのため、認定された等級が本当に適正なのかどうかを、専門的な視点でしっかり確認しておくことが重要です。

もし等級が不当なものであったとしても、その等級を前提にした賠償金で示談が成立した場合、あとからその条件を覆すことは基本的にできません。

そのため、示談の成立前に本当に適正な等級なのかを確認し、必要に応じて異議申立てなどの対処を行うことが必要なのです。

症状に対する等級の認定の正当性が確認できるというのが、サリュに早期にご相談いただきたい1つ目の理由です。

6-2.相手が提示する条件が正当なものか判断できるから

2つ目の理由は、相手の提示する条件が正当なものかを判断できるからです。

後遺障害が残るような大きな事故で、被害者にその後の負担が残る場合であっても、保険会社が提示する条件が適正なものとは限りません。

むしろ、賠償金が高額になるのを抑えるために、低い計算基準を用いたり、本来請求できるはずの項目を省いたりして、低い金額を提示している可能性もあります。

そのような不当な条件に気が付かずに示談を成立させてしまわないようにするためにも、早い段階で一度サリュにご確認ください。

6-3.早期のサポートで被害者の負担を軽減できるから

最後の理由は、早期のサポートで被害者の負担を軽減できるからです。

交通事故の対応では、事故や怪我の状況を証明する証拠書類の収集や、保険会社との連絡など、細かいやるべきことがたくさんあります。

重い後遺障害が残った被害者本人やそのご家族がそれらをすべて行うのは、非常に大きな負担です。

早い段階でサリュへご相談いただければ、やるべきことやそのタイミングのアドバイスを行えます。

また、依頼後は保険会社とのやりとりなどをすべてサリュが代理で行うので、被害者本人やご家族は対応の負担を抱える心配がありません。

このように、事故後の大変な時期の負担を少しでも軽減するためにも、できるだけ早い段階での相談をおすすめしています。

メールで無料相談予約する方は、下記をクリックしてください。

7.後遺障害3級に関するよくあるQ&A

最後に、後遺障害3級に関するよくある質問とその回答をまとめました。

これらの内容で、認定前後の疑問を解決してください。

7-1.【Q1】後遺障害3級に該当した場合、障害者手帳は交付されますか?

A.症状によって発行の対象となる可能性があります。

障害者手帳の発行には、後遺障害等級の認定とは別に、都道府県知事や指定都市の市長などから障害者等級の認定を受ける必要があります。

詳しい認定の基準や受けられる支援については、お住まいの市町村の障害者福祉担当窓口にご相談ください。

7-2.【Q2】障害年金は受け取れますか?

A.受給の対象となる可能性があります。

障害年金は、障害の重度に応じて等級に分類し、その等級ごとに決まった金額が支払われます。

この障害年金の等級は、後遺障害の等級とは別に判断されるもので、日本年金機構に年金請求書と診断書などの必要書類を提出することで審査が行われます。

具体的な金額は年金の加入状況などによって異なるため、詳しくは日本年金機構の担当者に確認してください。

7-3.【Q3】労災年金の対象になりますか?

A.通勤中や業務中の交通事故の場合、労災保険の補償対象となります。

後遺障害が残った場合、障害補償給付や傷病補償等年金などの給付の対象になる可能性があります。

労災保険については以下の記事で詳しく解説しているので、こちらも参考にしてください。

8.まとめ

この記事では、後遺障害3級について解説しました。

内容のまとめは以下の通りです。

▼後遺障害3級は以下のような症状が残った場合に認定される可能性がある

| 3級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |

| 3級2号 | 咀嚼又は言語の機能を廃したもの |

| 3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |

| 3級4号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |

| 3級5号 | 両手の手指の全部を失ったもの |

▼後遺障害3級の認定を受けた場合、以下のような賠償金を請求できる

▼特に高次脳機能障害などの症状が残った場合、適正な認定を受けるのは難しく、想定された等級より低い認定になる可能性がある

▼症状に合った等級の認定を受け、適正な賠償金を獲得するためには弁護士への相談が必要

この記事の内容を参考に、適正な後遺障害等級の認定を賠償金の獲得を目指してください。

![[01]ご予約[02]お電話で状況確認[03]無料相談](https://koutsujikopro.com/wp-content/themes/salut-koutsujikopro_v1.0.0/img/common/img_flow01_sp.png)