交通事故でも労災が使えるケースは?保険併用との順序も解説

勤務中や通勤中に交通事故に遭った方の中には、

「加害者からではなく、労災からの給付を受け取ることもできるの?」

「保険会社と示談するのと、労災に給付を申請するのと、どっちがいいの?」

と考えている方がいるかもしれません。

結論から言うと、交通事故であっても、勤務中や通勤中に起こった交通事故であれば、労災保険からの給付を受けることが可能です。

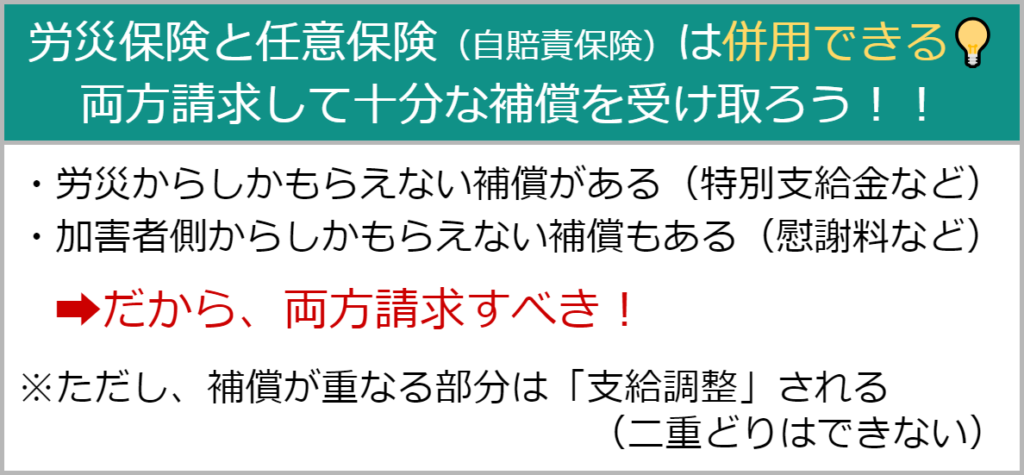

そして、さらに言えば、労災保険と任意保険(自賠責保険)は併用できるので、両方請求するのがおすすめです。

加害者がいる事故の場合、加害者が加入している保険会社から示談金をもらって終わりにしてしまう方がほとんどです。「労災保険も使える」ということを知らないと、本来ならば受け取れたはずのお金をもらえず損してしまうことになりかねません。

ただでさえ交通事故に遭って肉体的・精神的な苦痛を負っているのですから、もらえるものはもらい、少しでも負担を軽減することで、気持ちを納得させることができるでしょう。

そのために、この記事では、以下のようなことを解説していきます。

| この記事を読むと分かること ・勤務中・通勤中に交通事故に遭った場合は、労災保険から給付を受け取れる ・給付にはいろいろな種類があり、状況によってもらえる給付が異なる (療養補償給付・休業補償給付・障害補償給付・遺族補償給付など) ・労災保険と任意保険(自賠責保険)は併用できる ・「労災でしか受け取れない補償」「自賠責保険でしか受け取れない補償」があるので、両方請求が良い ・請求する順番はどちらからでも良いが、状況によって「どちらかを先行した方が良い」ケースが存在する |

ぜひこの記事を最後までお読みいただき、自分にとって最も有利となる補償の受け取り方を確認してみてください。

この記事の監修者

弁護士 馬屋原 達矢

弁護士法人サリュ

大阪弁護士会

交通事故解決件数 900件以上

(2024年1月時点)

【略歴】

2005年 4月 早稲田大学法学部 入学

2008年 3月 早稲田大学法学部 卒業(3年卒業)

2010年 3月 早稲田大学院法務研究科 修了(既習コース)

2011年 弁護士登録 弁護士法人サリュ入所

【著書・論文】

交通事故案件対応のベストプラクティス(共著:中央経済社・2020)等

【獲得した画期的判決】

【2015年10月 自保ジャーナル1961号69頁に掲載】(交通事故事件)

自賠責非該当の足首の機能障害等について7級という等級を判決で獲得

【2016年1月 自保ジャーナル1970号77頁に掲載】(交通事故事件)

自賠責非該当の腰椎の機能障害について8級相当という等級を判決で獲得

【2017年8月 自保ジャーナル1995号87頁に掲載】(交通事故事件)

自賠責14級の仙骨部痛などの後遺障害について、18年間の労働能力喪失期間を判決で獲得

【2021年2月 自保ジャーナル2079号72頁に掲載】(交通事故事件)

歩道上での自転車同士の接触事故について相手方である加害者の過失割合を7割とする判決を獲得

目次

1. 勤務中・通勤中に交通事故にあった場合は労災保険を使える

結論から言うと、勤務中または通勤中に交通事故に遭遇した場合、自分の会社の労災保険に保険給付を請求することが可能です。

労災というと、「会社の安全配慮義務違反で事故に巻き込まれた」のようなイメージを想像する方もいるかもしれません。しかしながら、会社に原因がなくても、勤務中・通勤中に起こった交通事故であれば、労災保険の給付対象となります。

会社とは関係のない交通事故加害者(追突してきた車など)がいる場合にも、勤務中・通勤中という状況があれば労災の補償の対象となります。

1-1. 労災保険は「勤務中・通勤中に負った負傷などに対して補償する保険」

労災保険は、勤務中・通勤中に起こった「負傷・疾病・障害・死亡」に対して保険給付を行う制度をいいます。

【労災保険の給付対象となる2種類の災害】

| 業務災害 | 労働者が就業中に被った負傷・疾病・障害・死亡のこと |

| 通勤災害 | 労働者が通勤中に被った負傷・疾病・障害・死亡のこと |

労災保険というと、建築業や工場勤務のような肉体労働の現場を想像する方もいるかもしれませんが、デスクワークでも同様です。

「勤務に就いている時間」か「自宅から勤務先の間」に起こった交通事故であれば、労災保険の対象となるのです。

ただし、通勤中と見なされるのは、勤務先から自宅に帰るルートに限定されます。「飲み会に行った帰り」や「友人に家に遊びに行ってから出勤するまでの間」にあった交通事故は、労災保険の対象外となるので注意しましょう。

1-2. 会社に原因がない場合(加害者が別にいる場合)も労災対象になる

労災というと「会社vs従業員」というイメージがあるかもしれませんが、会社に原因がなく、「第三者」による行為についても、勤務中・通勤中であれば労災の補償対象となります。

こうしたケースを、労災の手続き上、「第三者行為災害」といいます。勤務中または通勤中に、交通事故や喧嘩などに巻き込まれたようなケースが該当します。

この「第三者行為災害」という言葉は、労災保険の給付を請求する場合によく出てくる言葉なので、覚えておくと良いでしょう。

2. 勤務・通勤中の交通事故で受け取れる労災保険の給付一覧

勤務中・通勤中の交通事故で受け取れる労災保険の給付には、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料(葬祭給付)、疾病補償給付、介護補償給付があります。

| 保険給付の種類 | 給付の内容 |

| 療養補償給付 | 勤務中・通勤中の負傷または疾病で、療養を必要とする場合にもらえる給付 |

| 休業補償給付 | 勤務中・通勤中の負傷または疾病が原因で、働けなくなり、賃金を得ることができなかった場合(または減額された場合)にもらえる給付 |

| 障害補償給付 | 勤務中・通勤中の負傷または疾病が治癒した後に、一定の障害が残った場合にもらえる給付 |

| 遺族補償給付 | 勤務中・通勤中の負傷または疾病によって労働者が死亡した場合に、遺族に対して支払われる給付 |

| 葬祭料(葬祭給付) | 勤務中・通勤中の負傷または疾病で労働者が死亡し、葬祭を行う時に支払われる給付 |

| 傷病補償等年金 | 勤務中・通勤中の疾病が1年6カ月を経過しても治癒せず、その程度が「傷病等級」に該当する場合に支給 |

| 介護補償給付 | 障害補償年金または傷病補償年金受給者のうち、特定の状態に該当し、介護を受けている場合に支給される給付 |

ケガや病気をした場合は「療養補償給付」、それが原因で休業した場合は「休業補償給付」、死亡した場合は「遺族補償給付」というように、状況によって受け取れる補償給付は異なります。

各項目についてさらに詳しい内容を解説するので、自分のケースではどの項目が給付対象になりそうかイメージしてみてください。

2-1. 療養補償給付

療養補償給付とは、勤務中・出勤中の負傷または疾病により、療養を必要とする場合にもらえる給付です。

具体的には、治療費(診察や手術など)、薬剤の費用、入院時の看護費用などが該当します。

2-2. 休業補償給付

療養補償給付とは、勤務中・出勤中の負傷または疾病が原因で、働けなくなり、賃金を得ることができなかった場合(または減額された場合)にもらえる給付です。

休業4日目から「1日あたり給付基礎日額の60%相当額」が支給され、別途、休業特別支給金として「1日あたり給付基礎日額の20%相当額」が支給されます。つまり、合計で「1日あたり給付基礎日額の80%相当額」を受け取れます。

給与基礎日額は、原則として、交通事故に遭う前の3カ月間の賃金総額を日数で割った金額となります。

2-3. 障害補償給付

障害補償給付とは、勤務中・出勤中の負傷または疾病が治癒した後に、一定の障害が残った場合にもらえる給付です。

障害補償給付は、障害等級に応じて「障害補償年金」(第1級〜第7級)と「障害補償一時金」(第8級〜第14級)の2種類に分かれ、それぞれで受け取れる給付額が異なります。

【労災保険の障害補償給付(障害等級別)】

| 障害等級 | 障害補償年金 | 障害等級 | 障害補償一時金 |

| 第1級 | 給付基礎日額の313日分 | 第8級 | 給付基礎日額の503日分 |

| 第2級 | 給付基礎日額の277日分 | 第9級 | 給付基礎日額の391日分 |

| 第3級 | 給付基礎日額の245日分 | 第10級 | 給付基礎日額の302日分 |

| 第4級 | 給付基礎日額の213日分 | 第11級 | 給付基礎日額の223日分 |

| 第5級 | 給付基礎日額の184日分 | 第12級 | 給付基礎日額の156日分 |

| 第6級 | 給付基礎日額の156日分 | 第13級 | 給付基礎日額の101日分 |

| 第7級 | 給付基礎日額の131日分 | 第14級 | 給付基礎日額の56日分 |

2-4. 遺族補償給付

遺族補償給付とは、勤務中・出勤中の負傷または疾病によって労働者が死亡した場合に、遺族に対して支払われる給付です。

遺族補償給付には、(1)継続して支払われる「遺族補償年金」と、(2)一時的に支払われる「遺族補償一時金」の2種類があります。

(1)継続して支払われる「遺族補償年金」

死亡した労働者によって生計を維持していた遺族に支払われる年金です。

【労災保険の遺族補償年金(遺族の人数別)】

| 遺族の人数(※) | 遺族補償年金の金額 |

| 1人 | 給付基礎日額の153日分 ただし、その遺族が55歳以上の妻または一定の障害の状態にある妻の場合は175日分 |

| 2人 | 給付基礎日額の201日分 |

| 3人 | 給付基礎日額の223日分 |

| 4人以上 | 給付基礎日額の245日分 |

表の「遺族の人数」とは、労働者によって生計を維持していた遺族の人数です。配偶者の条件はありませんが、配偶者以外の遺族には年齢や障害状態などの受給条件があるので、該当するかしっかり確認しましょう。

(2)一時的に支払われる「遺族補償一時金」

遺族補償一時金は、以下のいずれかの場合に、一時的に支払われます。

| 遺族補償一時金を受け取れる条件 A:遺族補償年金を受け取る遺族がいない場合 B:遺族補償年金を受け取る遺族の権利が全て消滅した場合(すでに支給された遺族補償給付の合計額が給付基礎日額の1,000日分に満たないとき) |

支払われる遺族補償一時金の金額は、「給付基礎日額の1,000日分」です。上記のBのケースの場合は、既に支給された合計額を差し引いた金額が支払われます。

2-5. 葬祭料(葬祭給付)

葬祭料(葬祭給付)とは、勤務中・出勤中の負傷または疾病で労働者が死亡し、葬祭を行う時に支払われる給付です。

葬祭料(葬祭給付)の金額は、「315,000円+給付基礎日額の30日分」です。ただし、その金額が「給付基礎日額の60日分」に満たない場合には「給付基礎日額の60日分」が支払われます。

2-6. 傷病補償等年金

傷病補償等年金とは、勤務中・出勤中の傷病が1年6カ月を経過しても治癒せず、その程度が「傷病等級」に該当する場合に支給されます。

傷病補償等年金は、傷病等級に応じて第1級・第2級・第3級に分かれ、それぞれで受け取れる給付額が異なります。

【労災保険の傷病補償等年金(等級別)】

| 傷病等級 | 傷病補償年金の金額 |

| 第1級 | 給付基礎日額の313日分 |

| 第2級 | 給付基礎日額の277日分 |

| 第3級 | 給付基礎日額の245日分 |

2-7. 介護補償給付

介護補償給付とは、障害補償年金または傷病補償年金受給者のうち、以下の状態に該当し、介護を受けている場合に支給される給付です。

| ・第1級に該当する ・第2級で精神・神経の障害に該当する ・第2級で胸腹部臓器の障害に該当する |

常時介護が必要な場合、月額172,550円を上限に、介護にかかった費用を介護補償給付として受け取れます。

※令和5年4月1日からの金額です。年度が替わると金額が変わることがあります。厚生労働省「介護(補償)等給付の請求手続」から最新の情報を確認してください。

3. 労災保険と任意保険(自賠責保険)は併用できる

交通事故の加害者がいる場合、加害者が加入している任意保険(または自賠責保険)に補償を求めるケースが一般的です。ただし、その交通事故が勤務中や通勤中に起こったものであれば、労災保険を併用することも可能です。

「労災か任意保険かどちらかを選ばなければならないのでは」と思われがちですが、「どちらにも請求する」ということができますのでぜひ上手く活用しましょう。

| 自賠責保険と任意保険についての基礎知識 自賠責保険は「強制保険」ともいわれており、全ての自動車・バイクに加入が義務付けられている保険です。つまり、交通事故の加害者が自動車・バイクの場合には、自賠責保険には加入しているはずです。 一方、任意保険とは、自賠責保険にプラスして任意で加入する保険です。重大な交通事故を起こした場合に、自賠責保険でカバーできない損害を補償するために加入します。 交通事故の加害者が任意保険に加入している場合には、任意保険会社が窓口となり、自賠責保険と任意保険の賠償金を一括して被害者に支払います。 |

労災保険が適用できるケースで交通事故に遭った場合には、通常、以下が選択肢となります。

| 加害者が任意保険に加入している場合の選択肢 |

| (1)加害者の任意保険会社と示談(任意保険会社が自賠責保険の請求も行う) (2)被害者自身の労災保険に保険給付を請求 (3)加害者の任意保険会社と示談+被害者自身の労災保険にも保険給付を請求する |

| 加害者が自賠責保険(強制保険)のみに加入している場合 |

| (1)加害者の自賠責保険会社に賠償金を請求する (2)被害者自身の労災保険に保険給付を請求 (3)加害者の自賠責保険会社に賠償金を請求+被害者自身の労災保険にも保険給付を請求する |

(1)加害者側にだけ請求するケース、(2)労災だけ請求するケースで終わらせてしまうと、十分な補償を受けられないことが多いため、併用して請求するのがおすすめです。

なお、以下のようなケースで、故意に「併用はできないよ」と言われることがありますが、誤りなのでしっかり説得してみましょう。必要であれば、弁護士などの専門家に相談してみてください。

| 労災と任意保険が併用できないと言われるケース(※実際には誤り) ・任意保険会社から「労災とは併用できませんよ」「労災使うか示談するか決めてください」と言われてしまった ・勤務先から「加害者側の任意保険(自賠責保険)のほうを使ってください」と言われて、労災の適用を断られてしまった |

4. 労災と自賠責保険で補償が重なる部分は「支給調整」が行われる

3章で結論を示した通り、「労災保険」と「加害者側の任意保険(または自賠責保険)」の併用は可能です。

ただし、同じ項目について二重で補償を受け取る「二重取り」はできない仕組みになっています。労災から100%+自賠責保険からも100%=合計200%の補償を受け取ることはできず、両方合わせて100%までの補償を受け取れるというイメージです。

もし二重で請求があった場合には「支給調整」が入り、一方から100%の補償を受け取れている場合は、他方からは補償を受け取ることはできません。

以下、労働保険と自賠責保険(任意保険を含む)で支給調整が行われる項目についてまとめました。

【労働保険と任意保険(または自賠責保険)で重複する補償内容】

| 補償内容 | 労災保険 | 自賠責保険(任意保険を含む) |

| 治療費などの費用の補償 | 療養補償給付 | 治療関係費 |

| 働けなかったことにより 失った収入の補償 | 休業補償給付 | 休業損害 |

| 後遺障害で失った収入に 対する補償 | 障害補償給付 | 後遺障害逸失利益 |

| 介護にかかる費用の補償 | 介護補償等給付 | 将来介護費 |

| 葬儀に関する費用 | 葬祭給付(葬祭料) | 葬儀費用 |

| 遺族への補償 | 遺族補償給付 | 死亡逸失利益 |

例えば、交通事故で働けなかったことにより失った収入の補償は、自賠責保険では「休業損害」、労災保険では「休業補償給付」という名称で、同じ項目としてみなされます。

もし先に任意保険や自賠責保険に「休業損害」を請求していて平均賃金の100%を受けることができていた場合、労災保険からの「休業補償給付」は支払われません。

一方、先に労災保険から「休業補償給付」を受け取った場合には、平均賃金の60%しか受け取れていないため、不足する40%を自賠責保険(任意保険含む)に請求することが可能です。

このように支給調整がある項目については、原則として、どちらを先に請求したかで、金額に差がでないような仕組みになっています。

しかし、例外がありますので、解説していきます。

5. 労災でしか受け取れない補償・自賠責保険でしか受け取れない補償もある

労災保険でしか受け取れない項目と、自賠責保険(任意保険を含む)でしか受け取れない項目もあります。

| 労災保険でしか受け取れない項目 ・休業特別支給金 ・障害特別支給金 ・遺族特別支給金 ・傷病特別支給金 ・傷病特別年金 ・アフターケア(ケガが治った後に受けられる診察や保健指導などのこと) ・労災就学等援護費(重度障害や死亡した場合に、子の学費の一部を支給する制度) ・長期家族介護者援護金(一定の要件を満たす場合に、同居の要介護者に支払われる) |

| 自賠責保険(任意保険を含む)でしか受け取れない項目 ・慰謝料 ・労災保険の給付額を超える各種賠償金(休業損害や葬祭料など) ・車の修理費用 |

例えば、任意保険から100%相当の休業損害をもらった場合、労災での休業補償給付は同じ補償が重複してしまうため受け取れません。しかし、「休業補償特別給付金」の部分については、「損害の補償」としてではなく「福祉の増進」として支給されるので、損害の補償とは別枠で受け取ることができるのです。

こうした、一方でしか受け取れない補償を全て受けるためにも、労災保険と任意保険(または自賠責保険)の併用がおすすめです。

6. 労災と任意保険のどちらに先に請求すべきかは状況によって変わる

労災と任意保険の請求の順番については損益相殺で調整されるため、基本的には順番はあまり関係がありません。

しかしながら、状況によっては「労災を先行させたほうが良いケース」または「任意保険を先行させた方が良いケース」が存在します。

| 労災保険を 先行させた方が良いケース | 任意保険(自賠責保険)を 先行させた方が良いケース |

| (1)被害者の過失割合が大きい場合 (2)加害者が任意保険に加入していない場合 (3)治療が長引きそうな場合 (4)治療費を窓口で負担したくない場合 | (1)早く任意保険会社から後遺障害慰謝料をもらいたい場合 |

なお、労災保険と自賠責保険の順番については、労災保険を管轄している厚生労働省から「原則として自賠責保険を先行させるよう取り扱うこと(自賠先行)」という通達が出ています。

しかしながらこの通達には強制力はありません。どちらの保険を優先させるかは自由に決定して良く、状況によっては任意保険を先行させても構いません。

労災保険を優先した方が良いか、それとも自賠責保険(任意保険を含む)を優先した方が良いかは、被害者の状況によって異なり、状況に応じて被害者が順番を決めることができます。

あくまで一例ですが、以下では、「労災保険を先行した方が良いケース」と「任意保険(または自賠責保険)を先行した方が良いケース」について解説していきます。

7. 交通事故での労災保険を先行した方が良いケース

ここからは、加害者のいる交通事故で、先に「労災保険」の給付を申請し、後で「自賠責保険」への請求を行った方が良いケースについて解説していきます。

なお、これから述べる内容は一般的なケースであり、全てのケースに当てはまるとは言えません。判断に迷う場合には、交通事故被害者の救済に詳しい弁護士に相談しましょう。

7-1.(1)被害者の過失割合が大きい場合

被害者の過失割合が大きい場合や、加害者側と過失割合について揉めている場合には、労災保険を先行させた方がメリットが大きいケースが多いでしょう。

なぜならば、労災保険(特に治療費)では「被害者の過失分」が減額されないからです。同じ損害ならば、過失があっても無くても同じ給付を受け取ることができます。

一方、自賠責保険の場合は、被害者の過失割合が7割以上の場合には、保険金が減額されてしまいます。また、任意保険の場合は、過失割合に応じて減額されます。正確に言えば、任意保険会社が病院に治療費の全額を払ったとしても、あとで、被害者の過失割合に相当する金額は、慰謝料から引かれてしまいます。

※ただし労災保険でも、被害者本人が「わざと事故を誘発した」「犯罪行為で事故を発生させた」場合には、給付を受けられないことがあるので注意してください。

7-2.(2)加害者が任意保険に加入していない場合

加害者が任意保険に加入していない場合(無保険または自賠責保険にしか加入していない場合)には、労災保険の申請を優先すべきです。また、被害者の過失が一定程度あり、自賠責保険をうけとれば相手の任意保険に請求できない場合も同様に、労災保険の申請を優先するべきです。

自賠責保険の傷害部分の治療費・休業損害・慰謝料の上限は、すべての項目を合わせて120万円と決まっており、それ以上もらうことはできません。任意保険と比べると、かなり補償額が少なくなります。

一方で、労災保険の療養給付や休業給付には上限がないため、労災保険の申請を先行した方が、多くの給付を得られる可能性が高くなります。

自賠責保険を先行するとどうなるかケースで説明をします。

治療費が60万円かかる場合で、労災を使わないと、慰謝料の上限は、120万から60万を控除した60万になってしまいます。しかし、もし、治療費60万円を労災で支給してもらったなら、自賠責の慰謝料の上限は120万円となります。

このように、任意保険がない場合で、自賠責保険の上限しか賠償が期待できないケースでは、労災先行が原則となります。自賠責保険の枠を超えても任意保険で調整できるときは、自賠責保険先行でも問題ないのですが、任意保険がない、または、過失なので任意保険が使えないケースでは、労災先行の方が安全です。

7-3.(3)治療が長引きそうな場合

治療が長期化しそうな場合も、労災保険の申請を優先した方が良いケースに該当します。

自賠責保険の場合、前述した通り、治療費・休業損害・慰謝料の上限は120万円までとなっています。治療が長引く場合にはこの上限額を上回る可能性が高いため、上限のない労災保険の方が手厚い給付を受けられる可能性が高いでしょう。

加害者が任意保険に加入している場合には、相応の治療費を受け取れることもありますが、任意保険会社から一方的に治療費を打ち切られることがあります。労災保険は任意保険に比べれば、一方的な打ち切りはないため、労災保険を優先するメリットがあります。

7-4.(4)治療費を窓口で負担したくない場合

治療費を窓口で負担したくない場合には、労災保険を先に申請するのがおすすめです。

労災保険の大きなメリットとして、労災指定病院で治療を受けた場合に「窓口で治療費を建て替えなくて済む」というものがあります。お金を持っていなくても治療を受けることができるのです。

一方、加害者の自賠責保険を使う場合には、治療費は自分で一旦立て替える必要があります。自賠責保険会社に治療費の請求を行った後に、まとめて返してもらうことになります。

加害者の任意保険を使う場合には、任意保険会社が直接病院に治療費を支払ってくれる「任意一括対応」を受けられることもあります。しかし、被害者側の過失が5割を超える場合など「任意一括対応」に対応していない場合には、立て替えが必要です。

8. 交通事故で任意保険(自賠責保険)を先行した方が良いケース

前章とは逆に、先に「任意保険(または自賠責保険)」への請求を行い、後で「労災保険」の給付を受け取るのが良いケースについて解説します。

なお、これから述べる内容は一般的なケースであり、全てのケースに当てはまるとはいえません。判断に迷う場合には、交通事故被害者の救済に詳しい弁護士に相談するのが確実です。

早く任意保険会社から後遺障害慰謝料をもらいたい場合

労災が使えるケースでもあえて加害者の方に先に請求した方が良いケースには、早く慰謝料をもらいたいケースがあります。

「5. 労災でしか受け取れない補償・自賠責保険でしか受け取れない補償もある」でも解説しましたが、後遺障害慰謝料というのは、症状固定後、後遺障害逸失利益と一緒に、加害者に請求するものです。当たり前ですが、この慰謝料は労災保険からは受け取ることができません。後遺障害が残った場合、労災でも障害補償給付という給付を申請することができますが、これと相手に請求する後遺障害逸失利益は支給調整がありますので、労災を先行した場合には、その結果をまって、相手と示談する必要があります。

そのため、任意保険会社から後遺障害慰謝料を早くもらいたいという場合には、先に加害者側への請求を行うと良いでしょう。

労災が使えるケースでの加害者のいる交通事故では、示談をどのタイミングでするのかなど迷う点がたくさんあると思いますので、不安なことがあればぜひサリュにご相談ください。

9. 交通事故の労災保険の申請手続き

勤務中や通勤中の交通事故で労災保険の申請をする場合には、以下の流れで手続きを進めましょう。

| 交通事故の労災保険の申請手続き (1)勤務中または通勤中に交通事故に遭ったことを会社に報告する (2)労働基準監督署へ労災申請に必要な書類を提出する (3)労働基準監督署により申請内容についての調査が行われる (4)労災に認定されると申請した給付を受け取ることができる |

労災申請に必要な書類の準備や記入、提出などは、会社の人事総務担当者などが行ってくれるケースが多いでしょう。ただし、行ってくれない場合には自分で準備しなければならない場合もあります。

自分で書類を準備する場合も、労災保険の申請書類の「事業主証明」の欄は会社に書いてもらう必要があります。

「会社側が労災を使わせてくれない」「自分で手続きしなければならず書類の準備が大変」というような場合は、手続きをスムーズに進めるために労働基準監督署や弁護士に相談してみることをおすすめします。

10. 交通事故で労災を使う場合には弁護士に相談しよう

今回の記事で解説した通り、労災保険からの給付の請求と、加害者への損害賠償金の請求は、どちらも行うことが可能です。どちらももらえるのであれば、両方もらう方が得になります。

しかしながら、労災と任意保険を併用するようなケースでは、わからないことが多く迷ってしまう方がほとんどではないでしょうか。

| ・労災保険と加害者への請求を、どのタイミング・順番で行えばいいかわからない ・補償が重複する部分について、どちらにどの部分を請求すれば得になるかがわからない ・労災を使えるはずなのに、会社が使わせてくれない |

労災と任意保険を併用する場合には「どちらを先行するか」「補償が重なる部分についてはどちらに請求するか」は、被害者の状況によって違ってきます。

交通事故被害者救済に強いサリュにご相談いただければ、個別のケースごとに、利益を最大化しつつスムーズに補償を受け取れる方法を提案することが可能です。

なお、保険会社と示談する場合には、保険会社はなるべく損害補償金を低額で抑えようとしてくるので注意してください。弁護士が交渉に入ることで、正当な「弁護士基準」の金額にアップさせられる可能性が高くなります。ぜひご相談下さい。

まとめ

本記事では「交通事故で労災を使えるケース」について解説してきました。最後に、要点を簡単にまとめておきます。

勤務・通勤中の交通事故で受け取れる労災保険の給付一覧

| ・療養補償給付 ・休業補償給付 ・障害補償給付 ・遺族補償給付 ・葬祭料(葬祭給付) ・傷病補償等年金 ・介護補償給付 |

労災保険と任意保険(自賠責保険)は併用できる

| ・労災保険だけ、または、任意保険(自賠責保険)だけに請求するのではなく、両方に請求するのがおすすめ ・労災と自賠責保険で補償が重なる部分は「支給調整」が行われる ・労災でしか受け取れない補償・自賠責保険でしか受け取れない補償もある |

労災と任意保険のどちらに先に請求すべきかは状況によって異なります。個別のケースで答えが違ってくるので、ベストな選択をするためには、ぜひサリュにご相談ください。

![[01]ご予約[02]お電話で状況確認[03]無料相談](https://koutsujikopro.com/wp-content/themes/salut-koutsujikopro_v1.0.0/img/common/img_flow01_sp.png)