交通事故の慰謝料請求はどうやる?全手続きを弁護士が解説

「交通事故に遭ったけど、いつになったら慰謝料請求できるの?」

「できれば早くまとまったお金を受け取りたい」

交通事故の被害者であるあなたは、このように慰謝料をいつ請求できるのか気になっていませんか?

今から慰謝料請求をされる方は、まずは以下のポイントを知っておいてください。

| 慰謝料請求のタイミング | 怪我などの治療が完了し、事故による損害が確定した後 |

| 慰謝料請求の流れ | 1.完治・症状固定まで適切な通院を続ける 2.【後遺症が残ったら】後遺障害等級の認定を受ける 3.相手の保険会社の担当者と示談交渉を行う 4.【納得できたら】示談成立(成立から2週間程度で賠償金の支払い) 5.【納得できなかったら】ADR(裁判外紛争処理機関)や裁判所を利用する |

| 慰謝料請求の方法 | 自力で行うor弁護士に依頼する |

| 示談交渉前にお金が必要な時 | 被害者請求を行うことで示談成立前にお金を受け取れる |

この記事をご覧の人の中で、治療中の方はまだ慰謝料請求はできません。

まずは医師の指示に従って治療に専念してください。

とはいえ、適正な金額の慰謝料に向けて、治療中から慰謝料請求の流れや方法を知っておくことは重要です。

いざ治療が終了し、示談交渉が始まったタイミングでまったく知識がないと、相手のペースに乗せられて本来獲得できるはずの慰謝料よりも大幅に少ない金額で終わってしまう可能性があるからです。

今回は上記の内容にくわえ、「自力で慰謝料請求できるのか」「弁護士に依頼したほうがいいのか」と迷われている方に向けて、それぞれのメリット・デメリットと向いているケースを合わせて紹介しています。

この記事を読むことで、示談交渉が始まったときにあわてず、納得できる慰謝料・賠償金を受け取るための準備が整えられるはずです。

ぜひ最後まで読み進めて、あなたにとってベストな方法を見つけてください。

この記事の監修者

弁護士 梅澤 匠

弁護士法人サリュ福岡事務所

福岡県弁護士会

交通事故解決件数 1,700件以上

(2024年1月時点)

【略歴】

2009年 3月 明治大学法学部 飛び級入学のため中退

2012年 3月 同志社大学司法研究科 修了

2012年 9月 司法試験合格

2013年 弁護士登録 弁護士法人サリュ入所

【公職】

同志社大学司法研究科兼任教員(民法演習担当)

-獲得した画期的判決-

【大阪高裁平成30年1月26日・判例タイムズ1454号48頁】(交通事故事件)

歩行者との非接触事故につき,自動車運転者の過失責任が認められた事例

【神戸地裁令和元年6月26日判決・自保ジャーナル2054号110頁】(交通事故事件)

転回時の衝突事故について有利な過失割合が認定された事例

【神戸地裁令和元年7月24日・交通事故民事裁判例集52巻4号913頁】(交通事故事件)

併合14級の後遺障害逸失利益の算定について、減収がなかったものの逸失利益を認定した事例

その他複数

【弁護士梅澤の弁護士法人サリュにおける解決事例の一部】

事例336:死亡事故で被害者参加制度を利用。遺族の気持ちを加害者に直接伝えたい

事例344:異議申立てで、むちうち症状の後遺障害等級を第14級9号から第12級13号へ覆した事例

事例158:後遺障害申請サポートで13級を獲得。示談交渉時256万円の提示だったが、訴訟提起で1030万円を獲得

目次

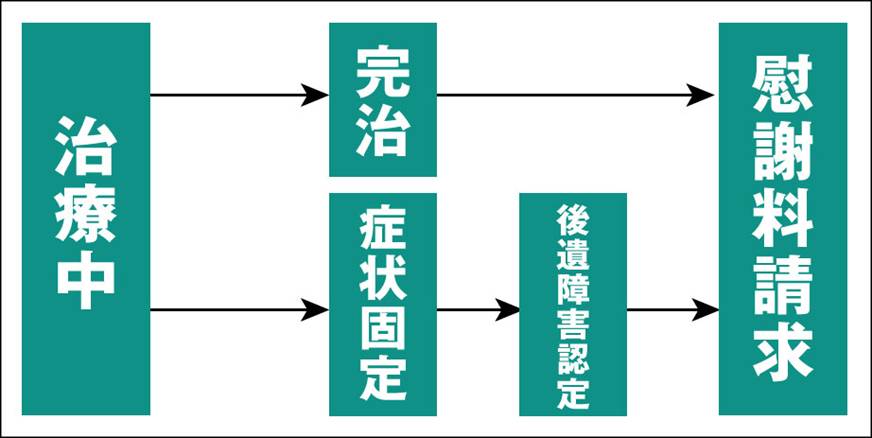

1.交通事故で慰謝料請求を行うタイミングは【完治・症状固定後】

交通事故の慰謝料請求は、原則として、怪我が完治もしくは症状固定(医師の判断でこれ以上治療を続けても症状に変化がないと認められること)となってから始めます。

なぜなら、慰謝料などの賠償金は、事故による損害がすべて確定しないと金額を計算できないからです。

そのため、現在治療中の方は、まだ慰謝料を請求することはできません。まずは治療を優先し、医師の判断に従って通院やリハビリを続けてください。

後遺障害(後遺症)が残った場合の症状固定のタイミングや、どうやって決めるのかについては以下の記事で詳しく解説しているので、こちらも参考にしてください。

症状固定は誰が決める?答えは医師!最適な判断のために知るべきこと?

ただし、交通事故の賠償金請求には以下の時効があるため、注意が必要です。

| 怪我が完治した場合 | 事故の加害者が判明してから5年 |

| 後遺障害が残った場合(後遺障害分について) | 症状固定から5年 |

時効については相手方の保険会社と連絡を取り、支払いの意思を確認することで期間を延ばすことができるので、治療期間が長引いて気になるようなときは相談してみてください。

現在治療中の方は原則としてまだ慰謝料請求はできませんが、この先どのような流れで請求を行うのか気になるかと思いますので、次章以降で今後の流れや請求方法について詳しく解説していきます。

2.交通事故の慰謝料請求の流れ

治療中のため「まだ慰謝料請求はできない」とわかったものの、今後の慰謝料請求の流れを知っておかないと不安に思う方もいるはずです。

そんな方に向けて、交通事故の慰謝料請求の流れを簡単に説明します。

| 1.完治・症状固定まで適切な通院を続ける 2.【後遺症が残ったら】後遺障害等級の認定を受ける 3.相手の保険会社の担当者と示談交渉を行う 4.【納得できたら】示談成立(成立から2週間程度で賠償金の支払い) 5.【納得できなかったら】ADR(裁判外紛争処理機関)や裁判所を利用する |

2-1.完治・症状固定まで適切な通院を続ける

まずは、完治・症状固定まで、医師の判断に従って適切な通院を続けてください。

入院・通院の期間や、後遺障害の有無は、賠償金の金額にも大きく関わる要素です。

「早く慰謝料を請求したい」と思って、治療を途中で切り上げてしまうと、賠償金の金額が低くなる可能性があります。

そのため、ご自身の身体のためにも、適切な賠償金獲得のためにも、まずは医師の判断に従った治療やリハビリを続けてください。

症状固定については、下記の記事もご参考ください。

症状固定は誰が決める?答えは医師!最適な判断のために知るべきこと

2-2.【後遺症が残ったら】後遺障害等級の認定を受ける

治療の結果、事故による後遺症が残ってしまったら、後遺障害等級の認定を受けます。

後遺障害等級では、事故による怪我の後遺症の内容や程度ごとに1~14級の等級が認定され、等級ごとに以下のような補償が受けられるようになるものです。

| ・後遺障害慰謝料(後遺障害による精神的損害に対する補償) ・逸失利益(後遺障害によって失われた将来の収入に対する補償) |

適正な後遺障害等級が認定されるかどうかで、賠償金の総額が数百万円単位で変わることもあります。

もしも後遺症が残ってしまった場合には、必ず認定の手続きを行いましょう。

後遺障害の認定については以下の記事で詳しく解説していますので、こちらも参考にしてください。

後遺障害認定で納得の結果を得るための重要知識と手順【弁護士解説】

2-3.相手の保険会社の担当者と示談交渉を行う

治療が終了し、事故の損害が計算できるようになったら示談交渉に入ります。示談交渉では、以下のような内容をすり合わせていきます。

| 賠償金の金額 | 慰謝料や治療費などを含めた損害金額 |

| 過失割合 | 事故に対する当事者それぞれの過失(責任)割合 |

基本的には相手の保険会社の担当者が交渉の相手となりますが、双方、弁護士などの代理人を立てている場合には、その代理人が窓口になります。

被害者にも過失のある事案では自身の保険会社の担当者に任せることができますが、過失がないもらい事故などの場合は自分で交渉する必要があります。

この示談交渉の結果次第で受け取れる賠償金が大きく変わります。

相手との示談交渉についてや、示談が長引いたときの対処法については以下の記事で詳しく解説していますので、こちらを参考に対応してください。

2-4.【納得できたら】示談成立(成立から2週間程度で賠償金の支払い)

最終的に、示談が成立すると賠償金の支払いへと進みます。

金額にもよりますが、示談成立から、2週間程度で銀行などに振り込まれるケースが多いです。

2-5.【納得できなかったら】ADR(裁判外紛争処理機関)や裁判所を利用する

もし示談交渉の内容に納得できなかったり、交渉が難航して話が進まないときには、以下のような手段で解決することが可能です。

| ADR(裁判外紛争処理機関)で 和解のあっせん | ADRの担当者に仲介してもらい、中立的な立場で和解に向けた話し合いを手伝ってもらう |

| 裁判所で調停手続き | 裁判所へ調停を申し立て、調停委員に仲介してもらい、話し合いを手伝ってもらう |

| 裁判所に訴訟提起 | 裁判所へ民事裁判を起こし、それぞれの主張をもとに裁判所に判断してもらう |

訴訟を起こすと裁判所による客観的かつ公平な判断を期待できますが、時間や手間がかかってしまうのがネックとなります。

| ・双方の話し合いで和解が可能なケース→ADRや調停の利用 ・双方の主張に大きな対立があり、和解が難しいケース→民事裁判 |

3.交通事故被害者が慰謝料請求する方法は2つ

交通事故の慰謝料請求には、大きく分けて「被害者が自力で行う」方法と「弁護士に依頼する」方法の2つの方法があります。

それぞれ、以下のような違いがあります。

| 被害者が自力で行う | 弁護士に依頼する | |

| 弁護士費用 | かからない |

かかる ※弁護士費用特約があれば自己負担なし |

| 手間・時間 | かかる |

かからない (弁護士に任せられる) |

| 交渉力 | ◎ |

それぞれのおすすめのケースは下記のとおりです。

| 被害者が自力で行う | 弁護士に依頼する | |

| 向いている人 | ・治療期間が数日程度の軽い怪我の人 ・相手の提示している条件で問題がないと思っている人 ・弁護士を雇うと費用倒れになる人 |

・弁護士特約に加入している人 ・後遺障害が残るような大きな怪我をした人 ・相手と主張が食い違っている人 |

それぞれの方法について、詳しく解説していきます。

3-1.被害者が自力で行う

まずは、被害者が自力で行う方法です。

このやり方には、以下のようなメリット・デメリットがあります。

| メリット | ・弁護士費用がかからない ・自分のタイミングで進められる |

|

デメリット |

・交渉が不利になりやすい ・適正な賠償金が判断できない ・過失割合などで対立していると主張を通すのが難しい |

自力で交渉を続けなければいけないため、費用面での負担はない一方で、被害者本人の手間がかかるのが特徴です。

そのため、次のような方が向いているでしょう。

| ・治療期間が数日程度の軽い怪我の人 ・相手の提示する条件で問題がないと思っている人 ・弁護士を雇うと費用倒れになってしまう人 |

3-2.弁護士に依頼する

続いて、弁護士に依頼して交渉してもらう方法です。

このやり方には、以下のようなメリット・デメリットがあります。

| メリット | ・適正な金額の賠償金を請求できる ・交渉や手続きをすべて任せられる ・知識や交渉力があり、主張を通すことができる可能性が高くなる |

| デメリット | ・弁護士費用がかかる (弁護士費用特約に加入している場合は自己負担なし) |

弁護士費用特約の加入がない場合には弁護士費用がかかる可能性がある一方で、交渉などをすべて任せられるため、被害者の負担は大幅に軽減します。

そのため、次のような方が向いているでしょう。

| ・弁護士特約に加入している人 ・後遺障害が残るような大きな怪我をした人 ・相手と主張が食い違っている人 |

なお、弁護士が交渉することで賠償金の大きな増額を見込めるケースもあり、弁護士費用特約に加入していなくても費用面でマイナスが生じないことも多くあります。

相手との交渉に悩んでいる、費用面など、依頼するべきか迷っているというケースでは、まずは無料相談などを利用して弁護士に依頼するべきかを検討するのもおすすめです。

メールで無料相談する方は、下記をクリックしてください。

4.より早く慰謝料請求したいなら被害者請求という手段もある

「まだ治療に時間がかかりそうだけど、できるだけ早く慰謝料などの賠償金を受け取ることができないと困る」

突然の事故で収入が断たれてしまったら、そのように感じることもあるでしょう。

そんな時には、「被害者請求」を行うことで示談成立前に賠償金の一部を受け取ることが可能なケースがあります。

被害者請求とは、被害者が加害者側の自賠責保険会社に対して、直接損害賠償金を請求する方法のことです。

これを利用すれば、自賠責保険分の賠償金を示談成立前に受け取ることができます。

【被害者請求の特徴】

| ・示談の成立を待たずに賠償金を受け取ることができる ・自分で手続きを行うので相手任せにならず安心感がある ・書類の収集や手続きが面倒 ・書類発行などで費用が発生することがある |

被害者請求の手続きの流れは以下のとおりです。

| (1)加害者の加入する自賠責保険を特定する | ・相手の自賠責保険の特定には交通事故証明書を確認する ・わからない場合、加害者や相手の保険会社に聞くか、弁護士に依頼して照会してもらう |

| (2)必要書類を準備し提出する | ・自賠責保険が指定する書類診断書を準備する |

| (3)自賠責保険に提出し、結果を待つ | ・送付後、結果が出るまで待つ |

| (4)調査結果に応じて、自賠責保険から被害者に保険金が支払われる | ・傷害部の損害であれば、手続き後1か月程度で支払われる(事故のケースによって異なる) |

示談成立まで待てないという場合には、こちらを利用することも検討してみてください。

5.被害者が適正な慰謝料請求を自力で行うのは難しい

ここまで慰謝料請求の流れや方法について解説してきましたが、実は、被害者が適正な慰謝料請求を自力で行うのは難しいのが実情です。

その理由を知らないと、相手の言いなりになって納得できない不当な条件で交渉を終えてしまう可能性もあります。

そこでここでは具体的な理由を3つ挙げて、それぞれ詳しく解説します。

| 1.相手の保険会社は加害者有利に交渉を進めるから 2.適正な後遺障害等級の認定を獲得するのが難しいから 3.自分にとって本当に適正な賠償金額なのか判断するのが難しいから |

5-1.相手の保険会社は加害者有利に交渉を進めるから

1つ目の理由は、相手の保険会社は加害者有利に交渉を進めるからです。

保険会社は被害者の味方ではありません。

保険会社は、自社の利益を追求する営利企業です。そのため、事故の賠償金が高額になると会社としての負担が大きくなるため、加害者有利(被害者不利)に交渉を進めて補償を最低限に抑えようとしてきます。

実際に、被害者本人が保険会社から以下のような対応をされた事例もあります。

| ・まだ通院している途中なのに治療費の支払いを打ち切られる ・事故による怪我であると認めず、治療費や慰謝料などを支払わない ・「この事故ではこれが相場ですよ」と本来より低い金額を提示する ・過失のない被害者に対し、「このケースではあなたにも過失があります」と決めつける ・「上司と相談し、最大限まで引き上げました!」と嘘をつく |

このような対応をされた際、知識や経験のない被害者が自分で反論するのは非常に難しいでしょう。

こうして保険会社のペースに巻き込まれ、加害者有利に交渉を進められてしまうのが自力で交渉する際のリスクです。

5-2.適正な後遺障害等級の認定を獲得するのが難しいから

続いての理由は、適正な後遺障害等級の認定を獲得するのが難しいからです。

後遺症が残った場合、後遺障害の認定の手続きを行いますが、自力で適正な等級を獲得するのはかなり大変です。

なぜなら、後遺障害の認定には症状を証明するための医学的な証拠が必要となるのですが、どのような証拠をどうやって提出するのがベストなのかは、知識や経験がないと判断できないからです。

実際に、以下のような条件に当てはまってしまうと、適正な認定を受けられない可能性が高まります。

| ・症状を証明する証拠が足りない ・後遺障害診断書の書き方に問題がある ・被害者が自覚している症状がうまく医師に伝わっていない |

このような些細な問題で等級の認定を受けられなかったり、本来よりも軽い症状として認定されたりすると、受け取ることができる賠償金の金額が大幅に変わってしまいます。

適正な賠償金獲得のために重要な後遺障害等級の認定が難しくなるのが、自力で交渉を進める2つ目のリスクです。

5-3.自分にとって本当に適正な賠償金額なのか判断するのが難しいから

最後の理由は、自分にとって本当に適正な賠償金額なのか判断するのが難しいからです。

交通事故の賠償金は、慰謝料以外にも、治療費や通院交通費、逸失利益など多岐にわたります。

しかし、相手の保険会社は「この項目も請求できますよ」とわざわざ教えてくれません。

また、慰謝料の計算も、計算基準によって相場が異なります。

同じ怪我、通院期間であっても、以下のように金額が変わってしまう可能性があるのです。

【骨折で6か月通院した場合の入通院慰謝料】

|

自賠責基準 (自賠責保険が定める最低限の基準) |

弁護士基準 (過去の判例をもとにした正当な基準) |

| 68万8000円※ | 105万円 |

※通院期間180日、実際の通院日数80日で計算した場合

このように、知識のない一般の人が「適正な金額の賠償金」を判断するのは難しく、本来得られるはずだった金額より低くても気が付かないまま示談になる可能性があります。

これが、自力で交渉をすすめる3つ目のリスクです。

6.交通事故の慰謝料請求はサリュにご相談ください

「被害者が自分で慰謝料請求するのが難しいのはわかったけど、じゃあどんな弁護士に依頼すればいいの?」

そのようなお悩みを抱えている方は、ぜひサリュにご相談ください。

サリュは、これまで2万件以上の交通事故を被害者専門で解決してきた法律事務所です。

保険会社との交渉や裁判の経験も多数あり、被害者の方が適正な賠償金を獲得できるよう、豊富なノウハウでサポートしています。

【過去のサリュの解決事例】

| 事例の内容 | 獲得した賠償金 | |

| ケース1 | 相手の保険会社が否定する逸失利益につき交渉し、提示した条件で獲得。 | 事前提示額600万円→約1200万円 |

| ケース2 | 最低基準で計算された慰謝料や休業損害などを計算し直し、大幅に増額して解決。 | 事前提示額460万円→約1000万円 |

| ケース3 | 被害者の将来の仕事への影響を訴え、逸失利益を獲得。 | 事前提示額2000万円→約3500万円 |

| ケース4 | 死亡事故でご家族の無念を晴らせるよう相手に徹底交渉。納得できる賠償金へ増額して和解。 | 事前提示額2900万円→約4300万円 |

このように、相手の保険会社が提示する到底納得できない賠償金を、大幅に増額させた事例も多数ございます。

| ・相手保険会社が一方的に主張を押し付けてくる ・相手方保険会社が提示する賠償金が本当に適正なものなのかわからない ・慰謝料請求の手間を省きたい |

このようなお悩みを抱えている方は、まずはお気軽にメールや電話で無料相談をご利用ください。

メールで無料相談する方は、下記をクリックしてください。

7.まとめ

この記事では、交通事故の被害者が慰謝料を請求するタイミングや流れ、適正な慰謝料を請求するためのポイントなどをお伝えしました。

内容のまとめは以下のとおりです。

▼交通事故で慰謝料請求を行うタイミングは【完治・症状固定後】

▼交通事故の慰謝料請求の流れは以下の5ステップ

| 1.完治・症状固定まで適切な通院を続ける 2.【後遺症が残ったら】後遺障害等級の認定を受ける 3.相手の保険会社の担当者と示談交渉を行う 4.【納得できたら】示談成立(成立から2週間程度で賠償金の支払い) 5.【納得できなかったら】ADR(裁判外紛争処理機関)や裁判所を利用する |

▼交通事故被害者が慰謝料請求するには「自力で交渉する」「弁護士に依頼する」という2つの方法がある

▼示談交渉前に慰謝料を受け取るには被害者請求という方法がある

▼被害者が自力で慰謝料請求するのが難しい理由は以下の3つ

| 1.相手の保険会社は加害者有利に交渉を進めるから 2.適正な後遺障害等級の認定を獲得するのが難しいから 3.自分にとって本当に適正な賠償金額なのか判断するのが難しいから |

これらの内容を参考に、まずは治療に専念し、納得できる慰謝料請求に向けて行動してください。

![[01]ご予約[02]お電話で状況確認[03]無料相談](https://koutsujikopro.com/wp-content/themes/salut-koutsujikopro_v1.0.0/img/common/img_flow01_sp.png)