【交通事故】高齢者死亡時の慰謝料相場と正当な金額を受け取る方法

「大切な祖父母を、交通事故で喪ってしまった」

「高齢者の死亡事故の慰謝料は低いと聞いたけど、どうなのだろう」

家族を喪った悲しみの中で、そのような疑問を抱かれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

高齢者の死亡事故の慰謝料の相場は、過失0の場合で2000~2800万円です。

これは、交通事故の死亡事故の慰謝料の相場で、高齢者だからといって交通事故の慰謝料が低くなるということはありません。

では、なぜ「高齢者の死亡事故では慰謝料が低くなる」という話が出るのかというと、それには下記の3つの理由があります。

| ・相手の保険会社が支払う賠償金を抑えるために不当な金額を提示するから ・年齢で慰謝料に変化がなくても、家庭内の役割などで金額が変わるから ・慰謝料以外の逸失利益などの金額で若者と差がつくから |

このような理由により、「高齢者の死亡事故では慰謝料が低くなる」と言われることが多くなっているのです。

「高齢者だから」という理由で慰謝料が低くなることはありませんが、それ以外の要素で不当に低い慰謝料を提示され、受け入れてしまうというケースは多数見られます。

家族を喪っただけでもつらいというのに、そのようなことになっては故人の無念を晴らすことができません。

「高齢者だから」などという言葉に惑わされず、正当な慰謝料や賠償金を受け取れるよう、この記事では実際の解決例を交えて高齢者の慰謝料について解説して参ります。

| この記事のポイント |

| ・高齢者の死亡事故の慰謝料の相場や、計算の基準がわかる ・実際に弁護士に依頼した場合の高齢者の死亡事故の解決事例を紹介している ・慰謝料以外にも遺族が受け取れる賠償金が具体的にわかる ・高齢者の死亡事故の慰謝料が低いと言われる理由がわかる ・高齢者の死亡事故の解決を弁護士に依頼すべき理由がわかる |

納得できる形で交通事故が解決できるよう、こちらの内容を参考にしてください。

この記事の監修者

弁護士 梅澤 匠

弁護士法人サリュ福岡事務所

福岡県弁護士会

交通事故解決件数 1,700件以上

(2024年1月時点)

【略歴】

2009年 3月 明治大学法学部 飛び級入学のため中退

2012年 3月 同志社大学司法研究科 修了

2012年 9月 司法試験合格

2013年 弁護士登録 弁護士法人サリュ入所

【公職】

同志社大学司法研究科兼任教員(民法演習担当)

-獲得した画期的判決-

【大阪高裁平成30年1月26日・判例タイムズ1454号48頁】(交通事故事件)

歩行者との非接触事故につき,自動車運転者の過失責任が認められた事例

【神戸地裁令和元年6月26日判決・自保ジャーナル2054号110頁】(交通事故事件)

転回時の衝突事故について有利な過失割合が認定された事例

【神戸地裁令和元年7月24日・交通事故民事裁判例集52巻4号913頁】(交通事故事件)

併合14級の後遺障害逸失利益の算定について、減収がなかったものの逸失利益を認定した事例

その他複数

【弁護士梅澤の弁護士法人サリュにおける解決事例の一部】

事例336:死亡事故で被害者参加制度を利用。遺族の気持ちを加害者に直接伝えたい

事例344:異議申立てで、むちうち症状の後遺障害等級を第14級9号から第12級13号へ覆した事例

事例158:後遺障害申請サポートで13級を獲得。示談交渉時256万円の提示だったが、訴訟提起で1030万円を獲得

交通事故被害に遭われたら、できるだけ早期に、交通事故の被害者側専門弁護士に相談することをおすすめします。これは、弁護士のアドバイスを受けることで、もらえる損害賠償金が大きく変わる場合があるからです。

弁護士法人サリュは、創業20年を迎え、交通事故の被害者側専門の法律事務所として累計20,000件以上の解決実績があります。所属弁護士の多くが1人あたり500件~1000件以上の交通事故解決実績があり、あらゆる交通事故被害者を救済してきました。その確かな実績とノウハウで、あなたのために力を尽くします。

相談だけで解決できることもありますので、まずはお気軽に無料法律相談をご利用ください。

目次

1.高齢者の死亡事故の慰謝料の相場は過失0で2000~2800万円

まずは、高齢者の死亡事故の慰謝料の相場について解説していきます。

高齢者の死亡事故の慰謝料の相場は、過失0で2000〜2800万円となります。

これは死亡事故の慰謝料全体の相場であり、年齢によって計算方法は変化しません。

2000~2800万円と聞くと、かなり幅が広く感じますが、これには理由があります。

慰謝料が決まるポイントによって、計算方法が異なり、慰謝料の額に大きな変化が出るからです。

| 慰謝料が決まるポイント |

| ・慰謝料の計算基準が「自賠責基準」「任意保険基準」か「弁護士基準」か ・過失割合が高くないか |

ここからは、それぞれのポイントのどのような部分で慰謝料が決められているのか、詳しく解説していきます。

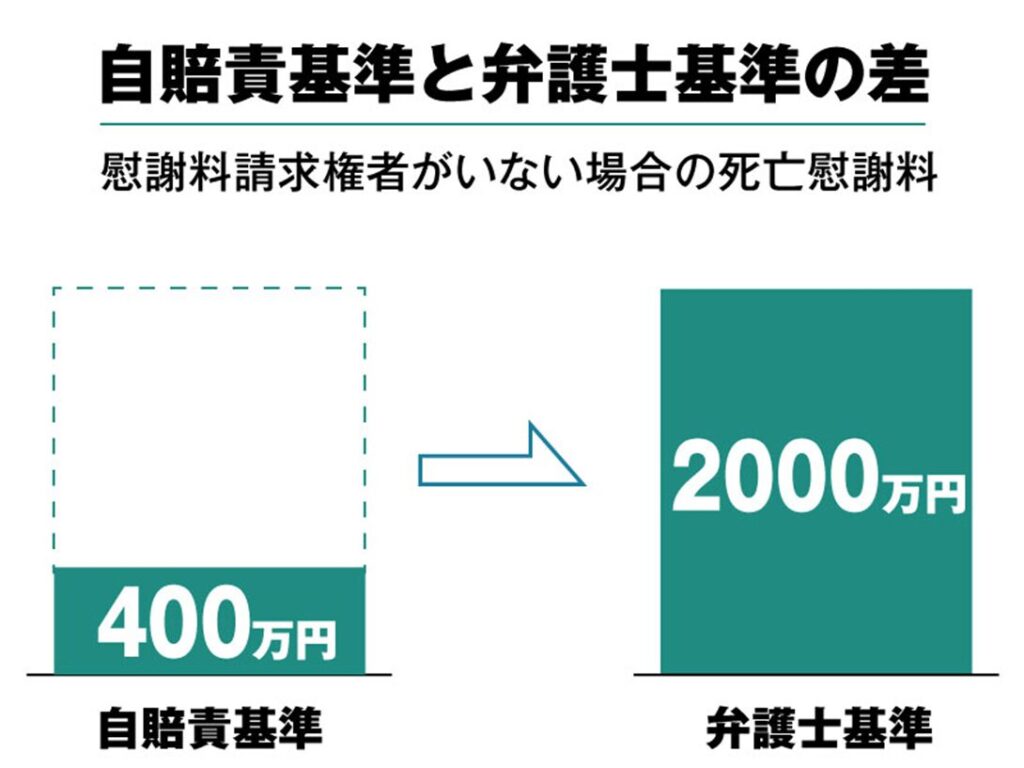

1-1.慰謝料の相場は「自賠責基準」「任意保険基準」と「弁護士基準」で大きく異なる

慰謝料の計算をする基準には「自賠責基準」「任意保険基準」と「弁護士基準」というものがあり、どちらが採用されているかで大きく金額が異なります。

加害者側の保険会社が提示する慰謝料は、主に「自賠責基準」「任意保険基準」と呼ばれるもので、多くの場合、下記の通り弁護士基準より低い金額となります。

| 自賠責基準 | 自賠責保険で慰謝料を算定する際に用いられる基準。 最も低く、最低限の賠償しかない。 |

| 任意保険基準 | 任意保険会社で慰謝料を算定する際に用いられる基準。 自賠責基準と同じか、やや高い程度。 |

| 弁護士基準 | 訴えを提起した際に請求できる基準。 裁判基準とも言われる。 |

慰謝料の計算は、「自賠責基準」「弁護士基準」でそれぞれ異なります。

任意保険基準については保険会社によって計算基準が異なりますが、自賠責基準とほとんど変わらない金額となることが多いです。

今回は、「自賠責基準」「弁護士基準」をどのように計算するのか解説します。

1-1-1.「自賠責基準」の場合│遺族の数によって【400~1350万円】

自賠責基準の計算は、慰謝料の請求権者である遺族の数によって変わります。

| 被害者本人の死亡慰謝料 | 400万円 |

※令和2年4月1日以降に発生した交通事故で死亡した場合

| 慰謝料請求権者が1名 | 550万円 |

| 慰謝料請求権者が2名 | 650万円 |

| 慰謝料請求権者が3名以上 | 750万円 |

| 被害者に被扶養者がいるとき | 上記に加えて200万円 |

※慰謝料請求権者とは、被害者の父母・配偶者・子のこと

※令和2年4月1日以降に発生した交通事故で死亡した場合

被害者本人の死亡慰謝料400万円に追加して、慰謝料請求権者の数に応じて最大1350万円まで増加する形になります。

1-1-2.「弁護士基準」の場合│家庭内の役割によって【2000~2800万円】

弁護士基準では、家庭内の役割によって金額が変わります。

| 一家の支柱である場合 | 2800万円 |

| 母親、配偶者の場合 | 2500万円 |

| その他 | 2000万円~2500万円 |

このうち、高齢者は「その他」に分類されるケースが多くなっています。

1-2.過失割合によっても変化する

慰謝料の計算は、過失割合によっても変化します。

過失0の事故で死亡した場合は、満額の慰謝料を受け取ることができますが、過失割合が2:8で被害者の過失が2割だった場合、慰謝料を含めた損害額の2割を控除した金額を受け取ることができます。

【2500万円の示談金を請求した場合】

| 過失相殺による減額 | 実際に受け取れる金額 | |

| 被害者の過失が0 | 0円 | 2500万円 |

| 被害者の過失が2割 | 500万円 | 2000万円 |

| 被害者の過失が5割 | 1250万円 | 1250万円 |

そのため、被害者の過失が大きい事故では受け取れる慰謝料の額も少なくなります。

2.弁護士に依頼して納得いく結果へ│実際の高齢者の死亡事故の解決事例3つ

1.高齢者の死亡事故の慰謝料の相場は過失0で2000~2800万円では、弁護士基準と自賠責基準で慰謝料の金額が大きく変わるということをお伝えしました。

ここからは、私たちサリュが実際に携わってきた高齢者の死亡事故の解決事例をもとに、実際に弁護士に依頼することでどの程度受け取れる慰謝料に変化があるのかを解説してまいります。

| ・80代男性を「一家の支柱」と認めさせ、示談金を増額させた事例 ・亡くなった70代女性への不当に低い示談金から約1100万円増額させた事例 ・70代男性が事故の一か月後に肺炎で死亡。交通事故との因果関係を証明した事例 |

\交通事故2万件の解決実績/

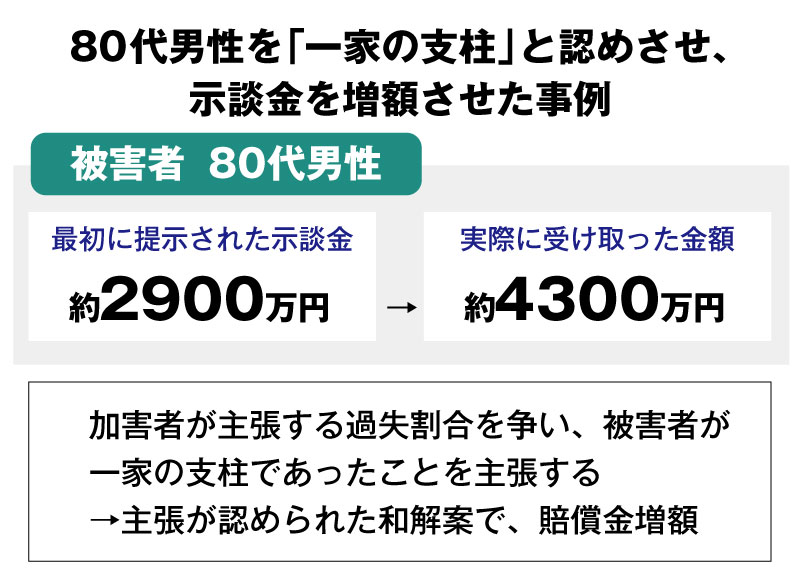

2-1.【ケース1】80代男性を「一家の支柱」と認めさせ、示談金を増額させた事例

事例162:高齢者死亡事故訴訟|示談提示額から1400万円増額の判決獲得!

こちらのケースは、亡くなった高齢者の男性が「一家の支柱」であったことを認めさせた上で、適正な過失割合を争って示談金を増額した例です。

この件では、最初に提示された慰謝料は自賠責基準の最低限のものでした。

また、被害者が亡くなっているのをよいことに、加害者は不当に高い過失割合を主張していたのです。

そこで、弁護士は訴えを提起し、適正な過失割合・慰謝料・逸失利益などが認められるよう主張しました。

それにより、被害者側の主張が認められた和解案が提出され、納得がいく形で解決できました。

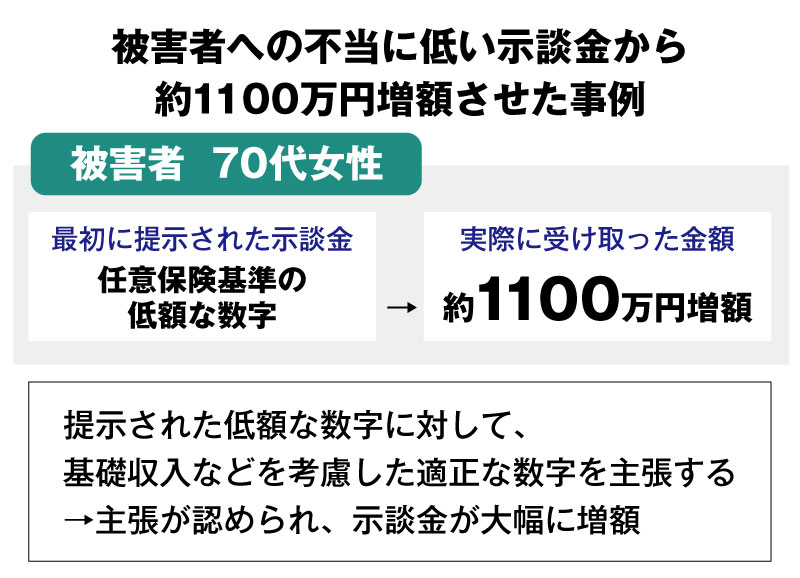

2-2.【ケース2】亡くなった70代女性への不当に低い示談金から約1100万円増額させた事例

事例148:死亡事故で、示談金が保険会社提示額から1100万円アップ

こちらのケースは、任意保険基準の低額な示談提示額を、弁護士の交渉により1100万円増額させた例です。

相手の保険会社が提示する低額な慰謝料、逸失利益などに対して、基礎収入や年金収入を考慮して計算し直し、適正な金額に増額するよう交渉を続けました。

弁護士の交渉の結果、最初に提示された金額から1100万円増額した金額で示談が成立しました。

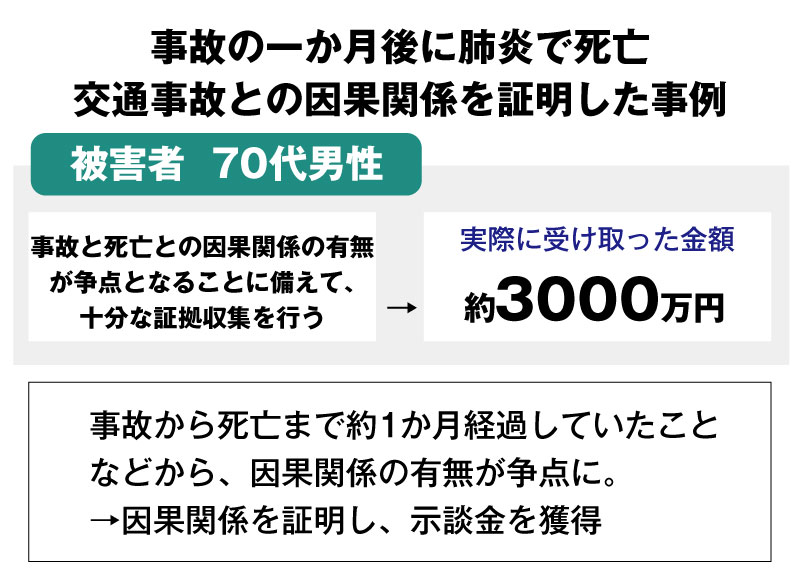

2-3.【ケース3】70代男性が事故の一か月後に肺炎で死亡。交通事故との因果関係を証明した事例

事例233:自動車事故から1か月後に肺炎で死亡。医師との連携で因果関係の証明に成功。

こちらのケースは、交通事故での受傷から死亡に至るまで1か月の期間が空いたこと、死因が直接的な外傷が原因ではなかったことなどから、因果関係の証明が難しい例となります。

もしも交通事故と死亡の因果関係が認められなかった場合、死亡を理由とする慰謝料などがまったく受け取れなくなるのです。

それを防ぐため、サリュでは細かな事前調査と粘り強い交渉を行い、事故と死亡の因果関係を認めさせました。

結果として、訴訟に至ることなく約3000万円の示談金で解決に至っています。

3.交通事故で亡くなった被害者への賠償金は慰謝料だけじゃない!

ここまでは慰謝料について述べてきましたが、交通事故で亡くなった被害者へ支払われる賠償金は慰謝料に限りません。

慰謝料の他に、下記のようなものも含まれます。

| ・死亡逸失利益 ・葬儀費用 ・入通院慰謝料 ・休業損害 |

年齢によって計算が変わらない慰謝料に対して、これらは、高齢者の場合不当に低い金額を提示されがちな項目でもあります。

納得のいかない結果になってしまわないよう、こちらの項目についてもしっかり確認しておいてください。

3-1.死亡逸失利益│高齢者の年金や配当金も逸失利益になる

慰謝料の他に受け取れる1つ目の項目は、死亡逸失利益です。

死亡逸失利益とは、死亡した被害者が本来得られたはずの収入を賠償するためのものです。

高齢者の場合、無職であることがありますが、その場合でも年金収入などをもとに死亡逸失利益を得ることができます。

死亡逸失利益については、下記の記事で詳しく解説していますので、こちらも合わせてご確認ください。

3-2.葬儀費用│100~150万円まで請求できる

被害者が交通事故で亡くなった場合、葬儀費用を加害者側に請求することができます。

請求できる金額は、自賠責基準と弁護士基準によって異なります。

| 重傷で3か月の入院後に死亡した場合の入通院慰謝料 | |

| 自賠責基準 | 一律100万円 |

| 弁護士基準 | 原則上限150万円(実費) |

弁護士基準の場合、

「葬儀を行う土地が遠方だった」

「手厚い葬儀を行う相当な理由があった」

という場合、上限を超えた費用が認められる場合もあります。

3-3.入通院慰謝料│死亡までに入通院があった場合は費用請求できる

被害者が事故に遭ってから死亡するまでの期間に入通院があった場合、それらの実費に加えて、入通院慰謝料も請求することが可能です。

| 重傷で3か月の入院後に死亡した場合の入通院慰謝料 | |

| 自賠責基準 | 38万7000円 |

| 弁護士基準 | 145万円 |

3-4.休業損害│高齢者で無職でも家事労働に従事していれば休業損害が請求できる

被害者が高齢者で無職であっても、家事労働に従事していたと認められれば休業損害を請求できます。

ただし、高齢者の場合、家事労働を行っていても労働能力が低下していると判断され、基礎収入を減額されるケースがあります。

しかし、

「子供や孫と同居していて家事を多く担っていた」

「今後同居の予定があり、メインで家事をする予定だった」

「近くに住んでいる家族の介護に通っていた」

などの場合では、減額なく休業損害が認められるケースもあります。

被害者が家事労働を実際に行っていたか、今後もする必然性があったのかを証明する必要があるので、適正な休業損害を得るには、客観的に証拠を示してくれる弁護士に依頼するのが効果的です。

4.高齢者の死亡事故の慰謝料が若者と比べて低額と言われる3つの理由

ここまで、「慰謝料の計算には年齢は関係なく、高齢者だからといって慰謝料が低くなることはない」ということをお伝えしてきました。

それでは、なぜ「高齢者が死亡した際の慰謝料は低い」という言説があるのかというと、下記の3つの理由があります。

それぞれ、どういった経緯で「慰謝料が安くなる」と捉えられる理由になるのか、詳しく解説していきます。

4-1.相手の保険会社が支払う賠償金を抑えるために不当な金額を提示するから

最初に「高齢者の死亡事故の慰謝料が低い」と言われる理由が、相手の保険会社が支払う賠償金を抑えるために不当な金額を提示するからです。

保険会社は、交通事故をできる限り低い金額で解決したいと考えています。

そのため、

「被害者が高齢のため、このくらいの慰謝料となります」

などと、不当に低い金額の慰謝料を提示してくることがあるのです。

また、1-1.慰謝料の相場は「自賠責基準」「任意保険基準」と「弁護士基準」で大きく異なるでもお伝えした通り、そもそも自賠責基準や任意保険基準などの保険会社が提示してくる金額は、弁護士基準と比較して低いものです。

それらの要素が重なり、高齢者の死亡事故の慰謝料が低いという言説につながっています。

4-2.年齢で慰謝料に変化がなくても、家庭内の役割などで金額が変わるから

2つ目の理由は、慰謝料の計算に家庭内の役割などが関わってくるからです。

弁護士基準での慰謝料の計算は、家庭内の役割をもとに行います。

| 一家の支柱の場合 | 2800万円 |

| その他の場合 | 2000~2500万円 |

一家の支柱か否かで、慰謝料は最大800万円の差がつきます。

高齢者の場合はその他であると判断されるケースが多く、そのため、「高齢者は慰謝料が低い」というイメージが付きやすくなっているのです。

ただし、2-1.【ケース1】80代男性を「一家の支柱」と認めさせ、示談金を増額させた事例のように、高齢者であっても家計を支えていたと認められるケースもあります。

「高齢者だから」という理由だけで諦める必要はないので、安心してください。

4-3.慰謝料以外の逸失利益などの金額で若者と差がつくから

慰謝料以外の逸失利益などの金額で若者と差がつくことも、高齢者の死亡事故の慰謝料が低いと思われる理由の一つです。

正確には、慰謝料の計算そのものに年齢は関係ありませんが、逸失利益などのその他の部分の計算には年齢が関わってきます。

賠償金をトータルで見たときに、若者に比べて少なくなる傾向があることから、ひとまとめにして「慰謝料が低い」と捉えられているのでしょう。

死亡逸失利益については、下記の記事で詳しく解説していますので、こちらも合わせてご確認ください。

5.正当な慰謝料を得るには交通事故解決の実績がある弁護士に相談して!

「低い金額で示談にされたら嫌だし、弁護士に依頼したほうがよさそうかも」

ここまで、慰謝料や賠償金についての説明を読んでくださったあなたは、そのように考えたのではないでしょうか。

それは正しい考えなのですが、「弁護士なら誰でもOK」というわけではありません。

交通事故の交渉は、「交通事故の実績が豊富な弁護士」に依頼してください。

なぜなら、実績の乏しい弁護士に依頼しても納得する結果を得られず、せっかく依頼をしたのに後悔する可能性があるからです。

| 実績のない弁護士に依頼するリスク |

| ・交通事故と死亡の因果関係を証明できない ・適正な慰謝料を請求できない ・知識不足から、逸失利益や休業損害など、本来請求できるはずの項目に漏れが生じる ・経験が浅いことで、有利に交渉を進められない |

交通事故の交渉を有利に進めるには、専門的な知識と豊富な経験が必須です。

「弁護士に依頼してみよう」と思ったら、実績が豊富な弁護士を選んでください。

6.高齢者の死亡事故で弁護士に依頼する3つのメリット

ご家族を亡くした無念を晴らし、前向きに生きていくためにも、交通事故は納得のいく形で解決する必要があります。

その際に強い味方となるのが弁護士です。

相手の保険会社に丸め込まれて泣き寝入りするような自体を防ぐためにも、死亡事故では絶対に弁護士に相談しましょう。

交通事故の解決を弁護士に依頼すると、下記のようなメリットがあります。

| ・慰謝料や示談金を大きく増額させてくれる ・事故と死亡の因果関係を証明してくれる ・適正な過失割合になるように戦ってくれる |

それぞれどのようなメリットなのか、詳しく説明します。

6-1.慰謝料や示談金を大きく増額させてくれる

死亡事故の交渉を弁護士に依頼する1つ目のメリットは、慰謝料を大きく増額させてくれることです。

ここまででお話した通り、弁護士に依頼するかどうかで、得られる慰謝料や賠償金の金額は大きく異なります。

相手の保険会社が提示する不当に低い金額で終わらせないためにも、弁護士への依頼は重要です。

大切な家族を亡くした悲しみに対して、慰謝料の多寡だけが重要だとは思いません。

しかし、加害者に対して犯した罪を見つめさせ、償いの一つの方法として責任を果たさせ、そして、遺された自分たちが前を向いて生きていくためにも、弁護士に依頼して適正な慰謝料を請求しましょう。

6-2.事故と死亡の因果関係を証明してくれる

事故と死亡の因果関係の証明が必要な場合にも、弁護士への依頼が大きなメリットとなります。

交通事故から死亡までに期間が空いた場合や、直接事故で負った外傷が死因ではない場合、死亡との因果関係が認められないことがあるのです。

そんな時、弁護士に依頼していれば、医学的な知見や細かい証拠の積み立てで、因果関係を証明してくれる可能性が高まります。

こういったケースでは、顧問ドクターのいる弁護士事務所を選ぶなど、専門的な知識でサポートしてくれる弁護士を探してください。

6-3.適正な過失割合になるように戦ってくれる

適正な過失割合になるように戦ってくれるのも、弁護士に依頼するメリットです。

被害者が死亡した事故では、加害者の言い分が一方的に通り、被害者にとって不利な内容で交渉が進むことがあります。

実際には非がないのにも関わらず、過失があると認定されてしまった場合、慰謝料などの額が下がることになり、被害者の名誉にも傷がついてしまいます。

そこで弁護士に依頼すれば、ドライブレコーダーや目撃者の証言など、加害者の言い分以外の証拠を集めて、適正な過失割合になるよう戦ってくれます。

遺族が自分で行うのは難しい内容なので、遠慮なくプロの手に頼ってください。

\交通事故2万件の解決実績/

7.まとめ

この記事では、交通事故で高齢者が死亡した場合の慰謝料について解説しました。

内容のまとめは以下の通りです。

◯高齢者の死亡事故の慰謝料の相場は過失0で2000~2800万円で、下記の3つの要素で計算が異なる。

| ・慰謝料の計算基準が「自賠責基準」「任意保険基準」か「弁護士基準」か ・家庭内でどんな役割だったか ・過失割合が高くないか |

◯交通事故で亡くなった場合に慰謝料以外に受け取れる賠償金は下記の4つ。

| ・死亡逸失利益 ・葬儀費用 ・入通院慰謝料 ・休業損害 |

◯高齢者の死亡事故の慰謝料が低いと言われるのには、下記の3つの理由がある。

| ・相手の保険会社が支払う賠償金を抑えるために不当な金額を提示するから ・年齢で慰謝料に変化がなくても、家庭内の役割などで金額が変わるから ・慰謝料以外の逸失利益などの金額で若者と差がつくから |

◯交通事故の交渉を弁護士に頼むと、下記の3つのメリットがある。

| ・慰謝料を大きく増額させてくれる ・事故と死亡の因果関係を証明してくれる ・適正な過失割合になるように戦ってくれる |

ご高齢の家族を亡くした悲しみは簡単に癒すことはできないと思いますが、せめて加害者との交渉は納得できる結果に導けるよう、この記事の内容を参考にしてください。

![[01]ご予約[02]お電話で状況確認[03]無料相談](https://koutsujikopro.com/wp-content/themes/salut-koutsujikopro_v1.0.0/img/common/img_flow01_sp.png)