後遺障害9級とは?主な症状や貰える賠償金を解説

「後遺障害等級の申請をするときに、9級くらいになりそうだと言われた」

「自分の症状は9級に認定されそうな気がするけど、どうやって決まるのか気になる」

交通事故の後遺障害が残ってしまったあなたは、このような疑問を抱えていませんか?

後遺障害9級は、事故による怪我の影響で身体に残った症状により、労働能力が約35%失われたと判断される状態です。

具体的には、以下のような症状が当てはまります。

| 眼の障害 | ・両眼の視力が〇・六以下になったもの(9級1号) ・一眼の視力が〇・〇六以下になったもの(9級2号) ・両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの(9級3号) ・両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの(9級4号) |

| 鼻の障害 | ・鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの(9級5号) |

| 咀嚼・言語の障害 | ・咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの(9級6号) |

| 聴力の障害 | ・両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの(9級7号) ・一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの(9級8号) ・一耳の聴力を全く失ったもの(9級9号) |

| 神経系統や精神の障害 | ・神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの(9級10号) |

| 内臓機能の障害 | ・胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの(9級11号) |

| 手足の指の障害 | ・一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失ったもの(9級12号) ・一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの(9級13号) ・一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの(9級14号) ・一足の足指の全部の用を廃したもの(9級15号) |

| 外貌(顔や頭など見える部分) の障害 | ・外貌に相当程度の醜状を残すもの(9級16号) |

| 生殖器の障害 | ・生殖器に著しい障害を残すもの(9級17号) |

これらの症状に当てはまることが認定機関に認められることで、後遺障害等級9級の認定が得られ、以下のような後遺障害に対する補償が請求できるようになります。

| ・後遺障害慰謝料 ・逸失利益(症状の影響で将来の収入が減少することへの補償) |

しかし、症状があれば必ず認定が受けられるというわけではありません。

認定のためには、症状が残っていることを医療的な証拠で証明し、認定機関に認めてもらう必要があるからです。

この認定がうまくいかないと、9級に相当する症状が残っているにも関わらず、適正な補償が得られないことにつながってしまいます。

実際に、症状があるにも関わらず最初の申請では9級の認定が得られず、後から再度申請すること(異議申立て)で結果が覆っているケースも存在します。

以下の事例では、当初の12級という結果が出たところを異議申立てで9級の認定を獲得したことで、賠償金の金額は10倍以上となりました。

| 後遺障害の内容 | 保険会社の 提示額 | 獲得金額 |

| 高次脳機能障害9級10号 | 約290万円 | 約3600万円 |

このように、適正な賠償金を獲得するためには、症状に見合った認定を受けることが重要です。

そこでこの記事では、後遺障害9級に認定される症状や、実際に9級に認定された人の賠償金の獲得事例に加え、適正な等級と賠償金を獲得するために知っておきたい情報を網羅的に解説します。

適正な後遺障害等級の認定と、賠償金の獲得に向けて、ぜひ参考にしてください。

この記事の監修者

弁護士 馬屋原 達矢

弁護士法人サリュ

大阪弁護士会

交通事故解決件数 1,100件以上

(2025年9月時点)

【略歴】

2005年 4月 早稲田大学法学部 入学

2008年 3月 早稲田大学法学部 卒業(3年卒業)

2010年 3月 早稲田大学院法務研究科 修了(既習コース)

2011年 弁護士登録 弁護士法人サリュ入所

【著書・論文】

交通事故案件対応のベストプラクティス(共著:中央経済社・2020)等

【獲得した画期的判決】

【2015年10月 自保ジャーナル1961号69頁に掲載】(交通事故事件)

自賠責非該当の足首の機能障害等について7級という等級を判決で獲得

【2016年1月 自保ジャーナル1970号77頁に掲載】(交通事故事件)

自賠責非該当の腰椎の機能障害について8級相当という等級を判決で獲得

【2017年8月 自保ジャーナル1995号87頁に掲載】(交通事故事件)

自賠責14級の仙骨部痛などの後遺障害について、18年間の労働能力喪失期間を判決で獲得

【2021年2月 自保ジャーナル2079号72頁に掲載】(交通事故事件)

歩道上での自転車同士の接触事故について相手方である加害者の過失割合を7割とする判決を獲得

交通事故被害に遭われたら、できるだけ早期に、交通事故の被害者側専門弁護士に相談することをおすすめします。これは、弁護士のアドバイスを受けることで、もらえる損害賠償金が大きく変わる場合があるからです。

弁護士法人サリュは、創業20年を迎え、交通事故の被害者側専門の法律事務所として累計20,000件以上の解決実績があります。所属弁護士の多くが1人あたり500件~1000件以上の交通事故解決実績があり、あらゆる交通事故被害者を救済してきました。その確かな実績とノウハウで、あなたのために力を尽くします。

相談だけで解決できることもありますので、まずはお気軽に無料法律相談をご利用ください。

目次

1.後遺障害9級に認定される主な症状

まずは、後遺障害9級に認定される主な症状を紹介します。

後遺障害9級は、一般的に、労働能力喪失率が35%と言われており、怪我をする前の健康な状態と比べて、3割以上パフォーマンスが低下している状態です。

そのため、9級に認定される症状が残っている場合、日常生活や仕事への影響も小さくはないでしょう。

後遺障害は等級ごとに認定される症状が決まっていて、9級は眼の障害、嗅覚や聴覚障害、指の欠損など、幅広い症状が当てはまります。

| 等級 | 認定の条件 | 症状の例 |

| 9級1号 | 両眼の視力が〇・六以下になったもの | ・両目の視力が0.6以下になる (この場合の視力は、裸眼ではなく眼鏡で矯正した視力) |

| 9級2号 | 一眼の視力が〇・〇六以下になったもの | ・片目の視力が0.06以下になり、もう片方の目には後遺障害がない |

| 9級3号 | 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの | ・両目に半盲症(視野の半分が欠けて見えない状態)や、視野狭窄(視野が狭くなる状態)などの症状がある |

| 9級4号 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | ・まぶたの大部分を失い、両目を閉じたときにまぶたで黒目の部分を覆えなくなる |

| 9級5号 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの | ・鼻の軟骨の大部分を失うことで、鼻呼吸ができない、嗅覚が損なわれるなどの機能障害が発生している |

| 9級6号 | 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの | ・顎の骨や筋肉、脳などに損傷を受け、咀嚼(一定以上の固さの食べ物をかみ砕けなくなる)と言語(一部の言葉がうまく発音できない)の両方に障害が残っている |

| 9級7号 | 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ・日常会話に支障があるレベルの聴力の低下がある |

| 9級8号 | 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | |

| 9級9号 | 一耳の聴力を全く失ったもの | ・片方の耳がまったく聞こえなくなった |

| 9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | ・脳に損傷を受けたことで、記憶力が低下し、仕事に制限ができた。 |

| 9級11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | ・消化器や呼吸器などの内臓機能に障害があり、一般的な労働能力はあるものの選べる職種が限られている |

| 9級12号 | 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失ったもの | ・片手の親指を失う ・片手の人差し指、中指、薬指、小指のうち2本を失う |

| 9級13号 | 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの | ・親指を含む2本、もしくは親指以外の3本の指の機能を失う(まひや一部切断なども含む) |

| 9級14号 | 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの | ・片足の親指を含む2本以上の指を付け根からすべて失う |

| 9級15号 | 一足の足指の全部の用を廃したもの | ・片方の足のすべての指の機能を失う |

| 9級16号 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの | ・頭や顔、首などの手足以外で日常的に露出する部分に、5cm以上の傷跡が残る |

| 9級17号 | 生殖器に著しい障害を残すもの | ・性器の欠損や障害で、通常の性交では生殖ができない状態になる |

参考:国土交通省「後遺障害等級表」

これらの症状が残っていることが認定機関に認められることで、後遺障害9級の認定が得られます。

| 上記の症状ではなくても、併合9級として認定されることがある |

| 交通事故では、複数の怪我をして後遺症がいくつか残る場合も多くあります。 そのようなケースでは、「併合」という、認定された等級を組み合わせて最終的な等級を決定するルールが適用されます。 ・5級以上の後遺障害が2つ以上認定される→重いほうの等級を3つ繰り上げ ・8級以上の後遺障害が2つ以上認定される→重いほうの等級を2つ繰り上げ ・13級以上の後遺障害が2つ以上認定される→重いほうの等級を1つ繰り上げ 例えば、13級と10級の後遺障害の認定を受けた場合、重いほうの10級が1つ繰り上げられ、併合9級となります。 |

2.後遺障害9級の賠償金獲得事例8つ

1章では、後遺障害9級に認定される主な症状を紹介しましたが、

「実際どんな症状で認定されるのか、あまりピンとこない」という方もいるのではないでしょうか。

また、認定された後でどのくらいの補償が受け取れるのかが気になっている方も多いはずです。

ここでは、そんな疑問を解消するために、これまで約2万件以上の交通事故を解決してきたサリュが携わった案件の中で、後遺障害9級の認定を獲得した事例を8件紹介します。

【サリュの獲得事例】

| 後遺障害の内容 | 保険会社の 提示額 | 獲得金額 | |

| ケース1 | ・股関節可動域制限│10級11号 ・下肢短縮│13級8号 ・顔面打撲後の吐気や眩暈│14級9号 ・上腕近位骨折後の痺れ│14級9号 →併合9級 | 約750万円 | 約1500万円 |

| ケース2 | ・高次脳機能障害│9級10号 | 約650万円 | 約1500万円 |

| ケース3 | ・顔に5cmの線状痕│9級16号 | 約40万円 | 1700万円以上 |

| ケース4 | ・CRPS(複合性局所疼痛症候群)│9級10号 | ─ | 約2000万円 |

| ケース5 | ・頚髄症状│9級10号 | ─ | 約2200万円 |

| ケース6 | ・CRPS(複合性局所疼痛症候群)│9級10号 | ─ | 約2480万円 |

| ケース7 | ・足の指の可動域の制限│9級15号 | ─ | 約2600万円 |

| ケース8 | ・高次脳機能障害│9級10号 | 約290万円 | 約3600万円 |

2-1.【ケース1】股関節の可動域制限や下肢短縮などの複数の後遺症の認定を受け、併合9級となった事例

| 後遺障害の内容 | 保険会社の 提示額 | 獲得金額 |

| ・股関節可動域制限│10級11号 ・下肢短縮│13級8号 ・顔面打撲後の吐気や眩暈│14級9号 ・上腕近位骨折後の痺れ│14級9号 →併合9級 | 約750万円 | 約1500万円 |

最初に紹介するのは、交通事故で長期間の入院や手術を必要とする大怪我を負い、仕事や生活に大きな影響が出てしまった事例です。

こちらの事例では、相手の保険会社が一方的な言動が多く、治療費の打ち切りや休業損害の打ち切りを示され、その都度サリュが交渉し、適正な補償の獲得のために動いていました。

症状固定後は、股関節の可動域制限(10級)や下肢短縮(13級)などの複数の後遺障害が認められ、併合9級の認定を受けましたが、その後も相手は不当に低い金額の賠償金を主張してきました。

サリュは訴訟を提訴し、労働能力への影響や納得できない過失割合(交通事故の責任の割合)について粘り強い主張を続けました。

その結果、被害者の方も納得できる約1500万円での解決となりました。

2-2.【ケース2】高次脳機能障害で9級10号に認定された事例

| 後遺障害の内容 | 保険会社の 提示額 | 獲得金額 |

| ・高次脳機能障害│9級10号 | 約650万円 | 約1500万円 |

次に紹介するのは、自動車事故で頭を強く打ち、長期的な記憶障害などの高次脳機能障害(脳に損傷を受けたことによって、記憶力・注意力・感情のコントロールなど、日常生活に必要な脳の働きに支障が出る障害)の症状が続いた事例です。

こちらの事例では、相手の保険会社が過小評価し、逸失利益をほとんど認めない示談案を提示してきました。

被害者の方は将来の生活費や介助費に対する不安が大きく、サリュに相談することを決意されました。

サリュは、症状による影響を証明する証拠を丁寧に収集し、仕事や日常生活への深刻な影響を具体的に立証しました。

その結果、保険会社の低額提示を覆す形で、約1500万円前後の示談金を得ることに成功しました。

2-3.【ケース3】顔に5cmの傷跡が残り、9級16号に認定された事例

| 後遺障害の内容 | 保険会社の 提示額 | 獲得金額 |

| ・顔に5cmの線状痕│9級16号 | 約40万円 | 1700万円以上 |

続いて紹介するのは、交通事故で顔に受傷し、5cmほどの傷跡がはっきり残ってしまった事例です。

当初、相手の保険会社は「仕事に影響は与えない」として傷跡の影響を軽視し、わずかな慰謝料しか提示していませんでした。

しかし被害者のご家族は見た目に対する悩みが大きく、就職や結婚など今後の人生にも影響が及ぶと感じ、サリュに依頼されました。

サリュは、傷跡の大きさや部位を写真と医師の診断書で客観的に示し、醜状障害としての認定を強く主張しました。また、被害者が5歳という年齢だったことから、将来への影響が大きいことも主張しました。

その結果、最終的に9級16号が認められ、当初40万円程度だった提示から1700万円以上に増額して解決することができました。

2-4.【ケース4】両手に痛みや灼熱感、機能障害が残るCRPSが認められ、9級10号に認定された事例

| 後遺障害の内容 | 保険会社の 提示額 | 獲得金額 |

| ・CRPS(複合性局所疼痛症候群)│9級10号 | ─ | 約2000万円 |

こちらは、両手を激しく負傷し、その後強い痛みや灼熱感等の症状が長期間続いた事例です。

被害者の方は、交通事故によって大怪我をしたことで将来に不安を感じて、サリュに支援を依頼されました。

サリュでは、被害者の方の症状を後遺障害として認めてもらえるよう、専門医の診断書や学会の診断基準をもとにCRPSであることを丁寧に立証しました。

結果的に9級10号の認定を得るとともに、2000万円超の賠償金で示談が成立しました。

2-5.【ケース5】事故後、手術を経ても頚部痛や四肢のしびれ等が残り、頚髄症状で9級10号に認定された事例

| 後遺障害の内容 | 保険会社の 提示額 | 獲得金額 |

| ・頚髄症状│9級10号 | ─ | 約2200万円 |

続いては、追突などによる衝撃で頚椎を大きく損傷し、長期の通院と手術が必要となった事例です。

被害者の方は手術後も首の痛みや手足のしびれが消えず、仕事への復帰が難しい状況でした。

こちらのケースでは、相手保険会社からの素因減額(被害者にもともとあった病気などを悪化の原因とし、加害者が支払う賠償金が減らされること)の主張が考えられましたが、サリュは事故前の健康状態や手術後の症状を医学的根拠に基づき徹底的に主張し、相手の言い分を阻止しました。

その結果、最終的に9級10号と認定され、約2200万円の示談金を獲得することができました。

2-6.【ケース6】右下肢全体の痛みや歩行障害等の症状がCRPSによる症状と認められ、9級10号に認定された事例

| 後遺障害の内容 | 保険会社の 提示額 | 獲得金額 |

| ・CRPS(複合性局所疼痛症候群)│9級10号 | ─ | 約2480万円 |

次に紹介するのは、右足関節捻挫等の怪我をし、激しい痛みや歩行障害が長期化した事例です。

被害者の方は、治療を続けてもよくならない状況が続き、不安な気持ちでサリュに依頼してくださいました。

サリュでは、認定が難しいと言われるCRPSの診断に必要な検査や専門医の受診を助言し、後遺障害を立証するための資料を整えました。

その結果、9級10号が認定され、約2500万円という金額で示談が成立しました。

2-7.【ケース7】中足骨骨折で足の指の可動域の制限が認められ、9級15号に認定された事例

| 後遺障害の内容 | 保険会社の 提示額 | 獲得金額 |

| ・足の指の可動域の制限│9級15号 | ─ | 約2600万円 |

こちらは、バイクとトラックとの衝突事故で足の甲(中足骨)を骨折し、指の曲げ伸ばしが大きく制限された事例です。

リハビリを続けても足指の自由が戻らず、仕事や日常生活に支障をきたしていました。

後遺障害の認定後、相手の保険会社は「足の怪我でもいつかは慣れるのだから、67歳まで労働能力が落ちたままではない」など、とても被害者が納得できない主張をしていました。

サリュは過去の判例(裁判例)や仕事への具体的影響を詳細に主張することで9級15号の認定を勝ち取り、被害者の方が納得できる結果を迎えることができました。

2-8.【ケース8】高次脳機能障害で生活へ支障が出ていることを証明し、9級の認定を獲得した事例

| 後遺障害の内容 | 保険会社の 提示額 | 獲得金額 |

| ・高次脳機能障害│9級10号 | 約290万円 | 約3600万円 |

最後に紹介するのは、頭部への衝撃により表面的には回復したように見えても、記憶力や判断力の低下が続いた高次脳機能障害(脳に損傷を受けたことによって、記憶力・注意力・感情のコントロールなど、日常生活に必要な脳の働きに支障が出る障害)の事例です。

当初は脳挫傷(脳が強い衝撃で傷ついた状態)として12級相当と見なされ、高次脳機能障害の症状が現れていることに気が付いていませんでした。

しかし実際には、被害者ご本人や家族が「仕事にも大きな支障がある」と痛感しており、サリュに依頼いただいたことで、後遺障害が発覚しました。

サリュでは、被害者の方に改めて専門の病院へかかることをおすすめし、必要な検査についてもアドバイスを行いました。

医療証拠を集めて行った異議申立ての結果、高次脳機能障害が認められ、9級10号の認定を獲得しました。

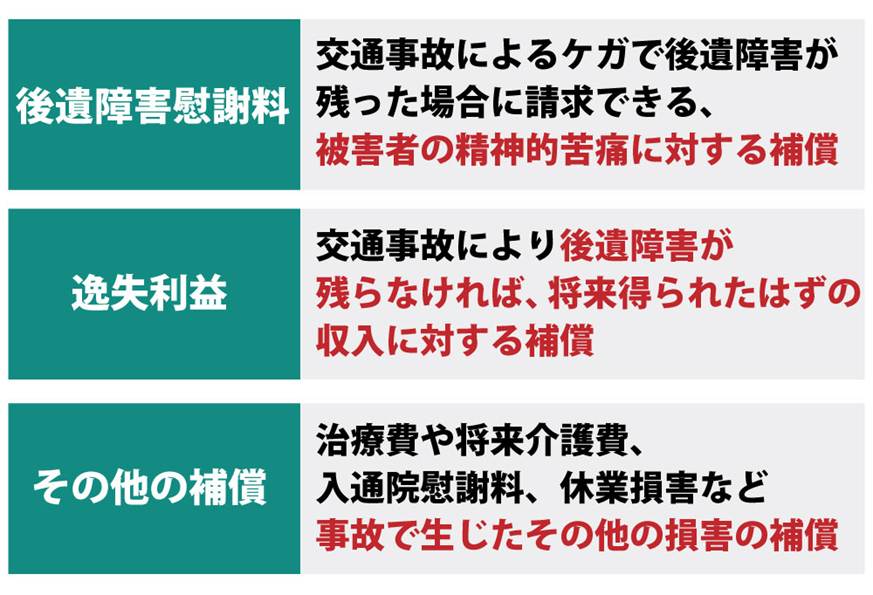

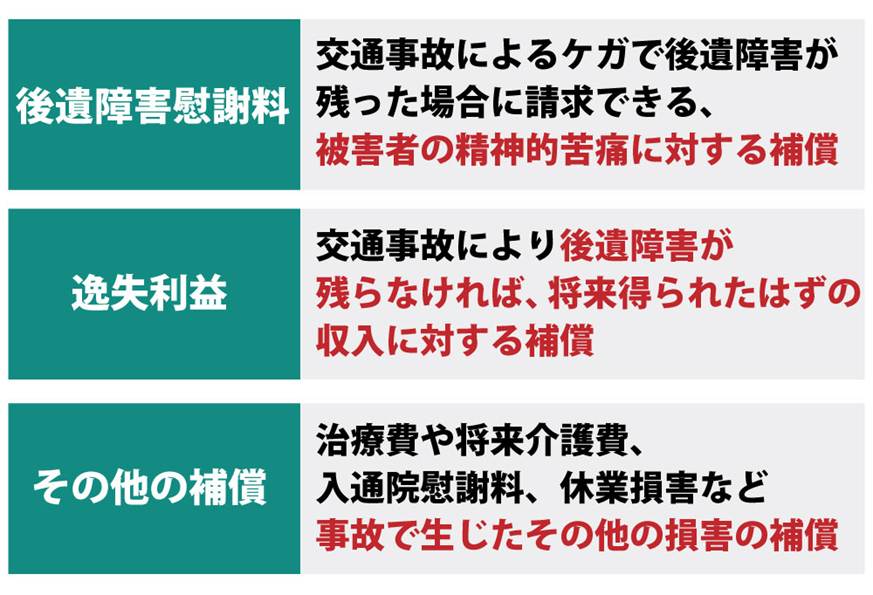

3.後遺障害9級に認定されることで請求できる賠償金

ここまで、後遺障害9級に認定される症状と、実際の賠償金の獲得事例を紹介してきました。

事例を見ていただくとわかる通り、後遺障害の認定を受けると、以下のような補償が受けられるようになります。

それぞれどんなもので、どのくらいの金額になるのか、詳細を解説します。

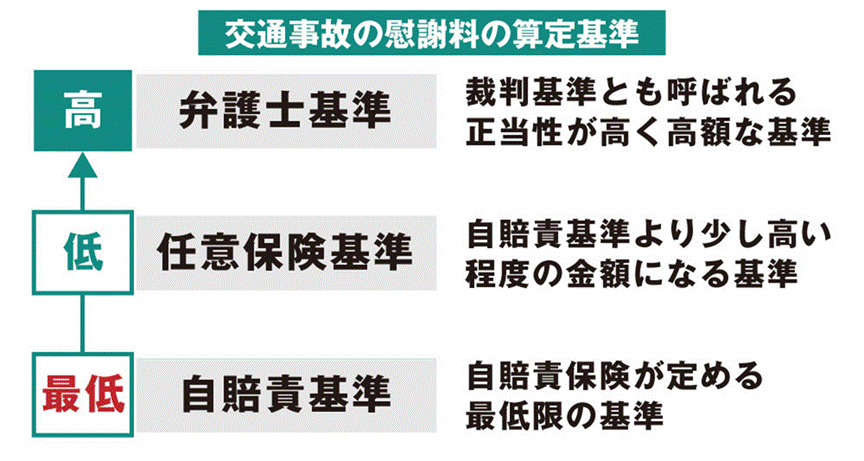

3-1.後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、交通事故による怪我で後遺障害が残った場合に請求できる、被害者の精神的苦痛に対する補償です。

後遺障害慰謝料の計算基準には、以下の3つがあります。

それぞれの基準で定められた、後遺障害9級の慰謝料の金額は以下の通りです。

| 弁護士基準 | 自賠責基準 |

| 690万円 | 249万円 |

※任意保険基準は各社によって異なるため省略していますが、自賠責基準より少し高い程度の金額になるケースが多いです

3-2.逸失利益

逸失利益は、後遺障害による影響で得られなくなった、本来獲得できたはずの収入などのことです。

金額は慰謝料のように「9級だからいくら」と決まっているわけではなく、被害者の年齢や収入などによっても異なります。

また、後遺障害の内容と職種の関係によっても増減します。

例えば、視力の障害が仕事に影響を与えることは分かりやすい例ですが、醜状障害や生殖器の障害が仕事に影響を与えることは少ないと考えられています。

| 【逸失利益の計算式】 基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数=後遺障害逸失利益 ・基礎収入…事故の前年の1年間の収入 ・労働能力喪失率…9級の場合35% ・ライプニッツ係数…年齢ごとに決まっている係数 【35歳/前年度の年収が450万円の場合】 450万円×35%×20.389=3211万2675円 労働能力喪失期間に相当するライプニッツ係数はこちら |

逸失利益については下記の記事で詳しく解説しているので、こちらも合わせて参考にしてください。

3-3.その他の補償

交通事故では、後遺障害に対する補償以外にもさまざまな賠償金を請求することができます。

こちらから請求しないと相手からは教えてもらえない可能性があるため、事前に請求できる項目を確認しておきましょう。

| 治療関係費 | 治療費、入院費、手術費、付添看護費、リハビリ費用など |

| 将来介護費 | 将来にわたって介護が必要な場合に、近親者や職業付添人に支払うための費用 |

| 装具代・家屋等改造費 | 義肢や車いすなどの装具・器機の費用や、家や車をバリアフリーにするための費用など |

| 入通院慰謝料 | 交通事故でケガをしたことによる精神的苦痛に対する補償 |

| 休業損害 | 交通事故で仕事ができなくなったことにより減額した収入に対する補償 一般的に【1日あたりの基礎収入×休業日数】で計算する(※) |

※休業損害の詳しい計算方法や職業ごとの算出方法は以下の記事で解説します。

4.実は本来9級に該当するのに認定されない可能性や低い等級に認定される可能性がある

最初にも少しお伝えしましたが、後遺障害等級は「症状が残っている」というでは認定を受けることができません。

医療的な証拠を準備し、申請機関に伝え、認められることで初めて認定が受けられるのです。

9級の症状の中でも、「指の欠損」「5cm以上の顔の傷跡」などは外見上明らかなので、認定を受けやすい傾向にあります。

しかし、「記憶力の低下などの高次脳機能障害 」「視力や嗅覚などの客観的証明が難しい障害」については、被害者が症状を感じていても医学的な証明をすることが難しいため、認定が受けづらい傾向にあります。

後遺障害の認定で「非該当」や、本来の症状よりも低い等級での認定になってしまうと、将来的な補償を含めて賠償金の金額は大幅に変わってしまいます。

実際に、以下の事例では、当初の12級という結果が出たところを異議申立てで9級の認定を獲得したことで十分な賠償金を得られましたが、異議申立てをしないと本来の10分の1程度の金額で済まされてしまうところでした。

| 後遺障害の内容 | 保険会社の 提示額 | 獲得金額 |

| ・高次脳機能障害│9級10号 | 約290万円 | 約3600万円 |

生活への影響を残す後遺障害への適正な補償を請求するためにも、正当な後遺障害等級の獲得は重要です。

5.正当な後遺障害等級の認定を受けるためにすべきこと

それでは、正当な後遺障害の認定を受けるにはどうすればいいのでしょうか。

迷わず行動できるように、認定に向けて特に重要なポイントを3つ紹介します。

| 1.適正な後遺障害診断書を書いてもらう 2.必要書類を集めて「被害者請求」で申請する 3.結果に納得いかなかったら証拠を集めて「異議申立て(再申請)」する |

5-1.適正な後遺障害診断書を書いてもらう

最初に重要なのが、適正な後遺障害診断書を書いてもらうことです。

後遺障害の認定の中で、重要視されるのが後遺障害診断書です。

これは、どのような後遺障害が残っているのかを医師に書いてもらうものなのですが、医師任せにしていると納得できない結果になる可能性があります。

後遺障害診断書は、医師への症状の伝え方や書かれ方によって、適切に症状を伝えられないものになってしまうからです。

| 悪い例 | 修正例 |

| 「雨の日に足が痛む」 →痛みが一時的なものと認識される | 「日頃から足に痛みがあるが、雨の日により強く痛む」 |

| 「違和感がある」 「痛みが残る」 →漠然とした症状のみで、具体的な日常生活への影響が伝わらない | 「腰に負担がかかるのがきつくて、座り仕事が20分以上続けられない」 「足に痛みがあり、階段をのぼることができない」 |

※あくまで一例です。

このように、ちょっとした記載の違いで審査に不利に働いてしまう可能性があるため、注意してください。

具体的な対処方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

5-2.必要書類を集めて「被害者請求」で申請する

続いては、申請の方法についてです。

後遺障害等級の申請には、「被害者請求」と「事前認定」の2つのやり方があります。

| 被害者請求 | 被害者請求は、必要書類を申請者(あなたやあなたが依頼した弁護士)がすべて集めて申請を行う方法。 |

| 事前認定 | 加害者側の任意保険会社に後遺障害診断書を提出し、その他の書類の準備などは保険会社に任せる方法。 |

被害者申請は自分で書類を集める手間がかかる代わりに、医療証拠など必要書類に加えて症状を証明する証拠を自分で追加できるため、申請を有利に進めることができます。

事前認定では最低限の書類のみで進められてしまう可能性もあるため、申請方法は、原則として「被害者請求」を選びましょう。

5-3.結果に納得いかなかったら証拠を集めて「異議申立て」する

最後に、一度結果が出ても、納得ができない場合の対応です。

後遺障害等級の結果は、必ずしも受け入れなければいけないわけではありません。

もし納得できない結果の場合は、異議申立てをして、再度審査をしてもらうことも可能です。

ただし、同じ内容での再審査は、基本的にできません。

納得できない結果になってしまった原因を特定し、新たな医療証拠(MRI写真や通院記録など)を揃えての申請を行う必要があります。

6.適正な賠償金を獲得するためには弁護士へ相談しよう

後遺障害等級の認定後は、相手の保険会社と交渉して条件をすり合わせて行くことになります。このときに強い味方になってくれるのが弁護士です。

保険会社との交渉でなぜ弁護士が重要なのか、その理由は大きく以下の3つになります。

| 1. 交渉や裁判に向けて必要な証拠を確実に集めるサポートをしてくれる 2. 弁護士基準で慰謝料などの賠償金を請求できる 3. 不当な主張をしてくる相手の保険会社とも対等に戦ってくれる |

6-1. 交渉や裁判に向けて必要な証拠を確実に集めるサポートをしてくれる

1つ目の理由は、交渉や裁判に向けて必要な証拠を確実に集めるサポートをしてくれるからです。

交通事故の交渉では、どれだけ正確な資料や証拠を揃えられるかが結果を大きく左右します。

| 事故の証拠 (過失割合などの交渉に必要) | ・実況見分調書 ・ドライブレコーダーや近隣の防犯カメラの映像、写真など ・事故現場や車の写真 など |

| 医療的な証拠 (後遺障害等級の認定や慰謝料などの賠償金の交渉に必要) | ・診断書 ・レントゲンなどの画像データ ・各種検査結果 ・医師の意見書 など |

このような証拠を、知識の浅い被害者が自分ですべて集めるのは非常に難しいです。

しかし、弁護士に依頼することで証拠収集のサポートや、どんな証拠が必要になるのかのアドバイスなどを受けられます。

このように、証拠収集の面で弁護士への依頼は非常に有効な手となるでしょう。

6-2. 弁護士基準で慰謝料などの賠償金を請求できる

続いての理由は、弁護士基準で慰謝料などの賠償金を請求できるからです。

先ほど3-1.後遺障害慰謝料で説明した通り、慰謝料の金額は計算基準が違うだけで大きく変わってしまいます。

弁護士基準は、過去の判例がもとになった適正な基準ですが、被害者本人が訴えても相手の保険会社はあれこれと理由をつけて突っぱねてくるでしょう。

弁護士であれば、有効な証拠を用意して反論できますが、被害者本人では太刀打ちできないケースがほとんどです。

そのような事態を防ぎ、適正な金額の慰謝料を獲得するためにも、弁護士への依頼は重要です。

6-3. 不当な主張をしてくる相手の保険会社とも対等に戦ってくれる

最後の理由は、不当な主張をしてくる相手の保険会社とも対等に戦ってくれるからです。

相手の保険会社は、基本的には加害者や自社の利益を優先し、被害者への補償は抑えようとしてくる傾向にあります。

そんな相手と被害者が交渉しようとしても、経験や知識に差がある分、被害者にとって不利に交渉が進んでしまい、最低限の補償で泣き寝入りしなければいけなくなる可能性が高いです。

そこで一緒に戦ってくれるのが弁護士です。

弁護士は、これまでの経験や法的な知識を活かして、被害者が不当な条件に陥らないよう相手に対して交渉してくれます。

また、弁護士を立てることで裁判を視野に入れた交渉ができるため、保険会社がこちらの意見を受け入れやすくなるでしょう。

このように、被害者が一方的に不利な立場に追い込まれないようにするためにも、弁護士への依頼は効果的です。

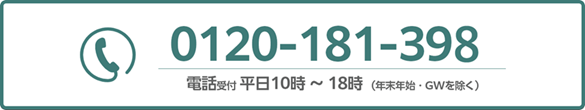

電話で無料相談のご予約をする方は、下記をクリックしてください。

メールで無料相談のご予約をする方は、下記をクリックしてください。

7.まとめ

この記事では、後遺障害9級についての網羅的な情報を解説しました。

内容のまとめは、以下の通りです。

▼後遺障害9級に認定される症状は以下の通り

| 等級 | 認定の条件 | 症状の例 |

| 9級1号 | 両眼の視力が〇・六以下になったもの | ・両目の視力が0.6以下になる (この場合の視力は、裸眼ではなく眼鏡で矯正した視力) |

| 9級2号 | 一眼の視力が〇・〇六以下になったもの | ・片目の視力が0.06以下になり、もう片方の目には後遺障害がない |

| 9級3号 | 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの | ・両目に半盲症(視野の半分が欠けて見えない状態)や、視野狭窄(視野が狭くなる状態)などの症状がある |

| 9級4号 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | ・まぶたの大部分を失い、両目を閉じたときにまぶたで黒目の部分を覆えなくなる |

| 9級5号 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの | ・鼻の軟骨の大部分を失うことで、鼻呼吸ができない、嗅覚が損なわれるなどの機能障害が発生している |

| 9級6号 | 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの | ・顎の骨や筋肉、脳などに損傷を受け、咀嚼(一定以上の固さの食べ物をかみ砕けなくなる)と言語(一部の言葉がうまく発音できない)の両方に障害が残っている |

| 9級7号 | 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ・日常会話に支障があるレベルの聴力の低下がある |

| 9級8号 | 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | |

| 9級9号 | 一耳の聴力を全く失ったもの | ・片方の耳がまったく聞こえなくなった |

| 9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | ・脳に損傷を受けたことで、記憶力が低下し、仕事に制限ができた。 |

| 9級11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | ・消化器や呼吸器などの内臓機能に障害があり、一般的な労働能力はあるものの選べる職種が限られている |

| 9級12号 | 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失ったもの | ・片手の親指を失う ・片手の人差し指、中指、薬指、小指のうち2本を失う |

| 9級13号 | 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの | ・親指を含む2本、もしくは親指以外の3本の指の機能を失う(まひや一部切断なども含む) |

| 9級14号 | 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの | ・片足の親指を含む2本以上の指を付け根からすべて失う |

| 9級15号 | 一足の足指の全部の用を廃したもの | ・片方の足のすべての指の機能を失う |

| 9級16号 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの | ・頭や顔、首などの手足以外で日常的に露出する部分に、5cm以上の傷跡が残る |

| 9級17号 | 生殖器に著しい障害を残すもの | ・性器の欠損や障害で、通常の性交では生殖ができない状態になる |

▼後遺障害9級に認定された被害者が請求できる項目

▼本来9級に相当する症状であっても、正当な認定を受けられない可能性がある

▼正当な等級を獲得するためにできることは以下の3つ

| 1.適正な後遺障害診断書を書いてもらう 2.必要書類を集めて「被害者請求」で申請する 3.結果に納得いかなかったら証拠を集めて「異議申立て」する |

以上の内容を参考に、適正な等級と認定と賠償金の獲得に向けて行動してください。

![[01]ご予約[02]お電話で状況確認[03]無料相談](https://koutsujikopro.com/wp-content/themes/salut-koutsujikopro_v1.0.0/img/common/img_flow01_sp.png)