後遺障害診断書はどこでもらう?3つの受取先と4つの提出準備

「事故で後遺症が残ったら後遺障害診断書が必要らしいけれど、どこでもらうの?」

後遺障害診断書は、後遺障害認定の申請に必要な書類です。

この記事を読んでいる方は、「自分の後遺障害診断書をどこでもらうのかわからない」とお悩みではないでしょうか。

結論、後遺障害診断書は、自分で後遺障害診断書の原本を用意し、主治医に作成してもらいます。

原本を用意する方法は、以下のいずれかです。

| 後遺障害診断書の原本入手方法 |

| 1.加害者側の任意保険会社から取り寄せる:加害者が任意保険に加入しているケース 2.加害者側の自賠責保険会社から取り寄せる:加害者が任意保険に加入していないケース 3.インターネット上でダウンロードする:すぐに入手したいケース |

まずは、上記の方法で原本用紙を入手し、主治医のもとへ持って行きましょう。

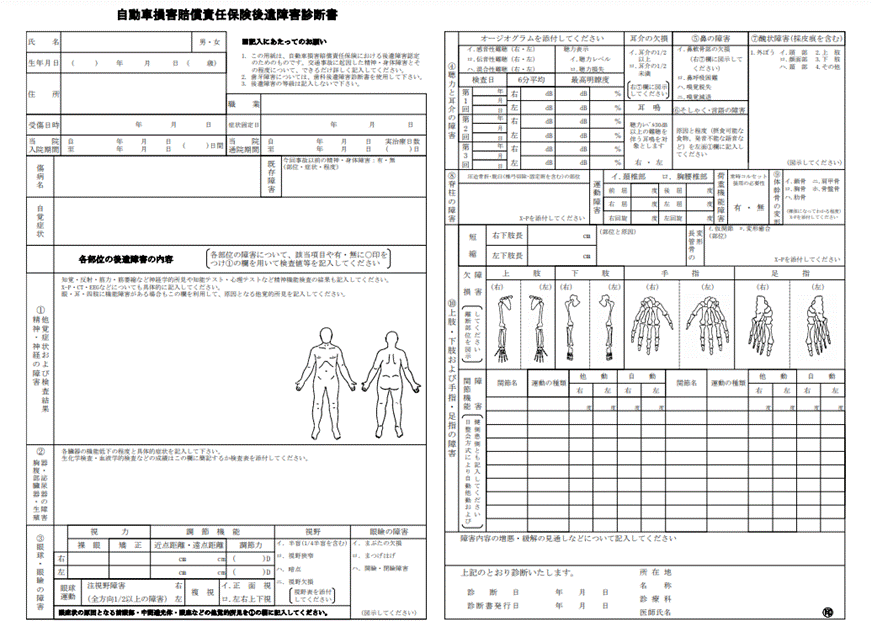

【後遺障害診断書の原本】

しかし、ここで注意するべきことがあります。

それは、医師が後遺障害診断書の記入に慣れていないケースがある、ということです。

後遺障害を認めてもらうためには、後遺障害診断書に書くべきこと、書かないほうが良いことなどがあります。

内容に不備があると、適切な等級が認定されない恐れがあるのです。

後遺障害診断書を作成できるのは医師のみですが、あなたの主治医が交通事故にくわしくないと、適切な後遺障害診断書を受け取れないかもしれません。

そうならないために、後遺障害診断書の入手方法だけでなく、提出するまでに必要な準備もあなた自身がしっかり把握しておきましょう。

そのために、この記事では以下について、くわしく解説します。

| この記事でわかること |

| ・後遺障害診断書の用紙をもらう3つの方法 ・後遺障害診断書の作成方法 ・医師が必ずしも後遺障害診断書の記入に慣れているわけではない理由 ・後遺障害診断書の提出までにやっておくべき重要な準備 |

ぜひ最後までお読みください。

交通事故解決件数 1,300件以上

(2024年1月時点)

【獲得した画期的判決】

【加害者責任否認案件において加害者の過失を85パーセントとし、症状固定時41歳男性の労働能力喪失期間を73歳までと認定した判決】(大阪地裁平成27年7月3日判決(交通事故民事裁判例集48巻4号836頁、自動車保険ジャーナル1956号71頁))

・自賠責保険金を含んだ回収額が3億9000万円となった裁判上の和解

・自賠責保険における等級認定が非該当であった事案において、後遺障害等級5級を前提とする裁判上の和解

・死亡、遷延性意識障害、脊髄損傷、高次脳機能障害等の示談や裁判上の和解は多数

【弁護士法人サリュにおける解決事例の一部】

事例334:事前認定後遺障害非該当に対し、諦めずに異議申立て。後遺障害第14級9号を獲得した事例

事例355:本業の休業がなくても、副業を全休し収入が減少。訴訟手続きにより、副業の休業損害の多くを判決で勝ち得た事例

事例374:足首の両果骨折の賠償金が当初の相手方提示金額より2.3倍になった事例

交通事故被害に遭われたら、できるだけ早期に、交通事故の被害者側専門弁護士に相談することをおすすめします。これは、弁護士のアドバイスを受けることで、もらえる損害賠償金が大きく変わる場合があるからです。

弁護士法人サリュは、創業20年を迎え、交通事故の被害者側専門の法律事務所として累計20,000件以上の解決実績があります。所属弁護士の多くが1人あたり500件~1000件以上の交通事故解決実績があり、あらゆる交通事故被害者を救済してきました。その確かな実績とノウハウで、あなたのために力を尽くします。

相談だけで解決できることもありますので、まずはお気軽に無料法律相談をご利用ください。

目次

1. 後遺障害診断書の用紙はどこでもらう?入手方法3パターン

後遺障害診断書を入手するためには、まず後遺障害診断書の原本を用意しなければなりません。

入手方法は、以下の3パターンです。

| 1.加害者側の任意保険会社から取り寄せる:加害者が任意保険に加入しているケース 2.加害者側の自賠責保険会社から取り寄せる:加害者が任意保険に加入していないケース 3.インターネット上でダウンロードする:すぐに入手したいケース |

どの方法で入手しても、書式は共通です。

それぞれ、入手までの具体的な手順や、どのような方におすすめの方法なのか解説いたします。

1-1. 加害者側の任意保険会社から取り寄せる

1つ目は、加害者の任意保険会社に連絡し、用紙を取り寄せる方法です。

任意保険会社は、自賠責保険会社と被害者をつなぐ窓口も行うため、書類の取り寄せ手続きを代行してくれます。

用紙の送付を依頼すれば、対応してもらえるでしょう。

| メリット | ・保険会社が事故の詳細を知っているため、後遺障害診断書の送付をスムーズに依頼できる |

| デメリット | ・保険会社によって対応が遅い可能性がある |

| 手順 | 加害者の保険会社に後遺障害診断書を送付してほしいと伝える (自分の保険会社の担当者がいるなら、その人に連絡してもらうようお願いする) |

加害者側の保険会社とのやり取りをある程度頻繁に行っているなら、加害者の保険会社に依頼しましょう。

自分で加害者の自賠責保険会社を調べたり、印刷する必要がないため、手間や負担がかかりません。

1-2. 加害者側の自賠責保険会社から取り寄せる

2つ目は、加害者側の自賠責保険会社から直接取り寄せる方法です。

基本的には、依頼して断られることはないでしょう。

| メリット | ・加害者の自賠責保険に直接依頼するため、すぐに送ってもらえる可能性が高い |

| デメリット | ・加害者の自賠責保険と直接やり取りしなければならない ・加害者の名前や事故の情報などを説明する必要がある |

| 手順 | 1.加害者の自賠責保険会社を調べる 2.自賠責保険会社に自分で連絡し、後遺障害診断書の送付を依頼する |

加害者が任意保険に加入していない場合は、自賠責保険会社に直接依頼するのがおすすめです。

加害者の自賠責保険会社は、交通事故証明書に記載されているため、確認してみてください。

1-3. インターネット上でダウンロードする

後遺障害診断書の書式を、インターネット上でダウンロードする方法もあります。

インターネット上でダウンロードできる後遺障害診断書も、正式な書式のものなら問題ありません。

そのため、ダウロードする際は、保険会社や弁護士事務所のWebサイトのものを使用することをおすすめします。

当サイトでも以下よりダウンロードしていただけるようになっているので、ぜひご利用ください。

必ずA3サイズで印刷するようにしてください。

| メリット | ・ほしいときにすぐ入手できる |

| デメリット | ・正式な書式でないと、手続きが滞る可能性がある |

| 手順 | 1.正式な書式の後遺障害診断書をダウンロードする 2.A3サイズで印刷する |

インターネットでのダウンロードは、自宅にプリンターがある方や、近くのコンビニ等のコピー機などを抵抗なく使える方、すぐに後遺障害診断書の入手が必要な方向けです。

急ぎでない場合は、加害者の自賠責保険会社や任意保険から取り寄せましょう。

| 病院で後遺障害診断書の原本を用意してもらえるケースは少ない |

| 後遺障害診断書の用紙は、事故によって後遺症が残り、後遺障害認定を申請する本人が用意するものです。 そのため、病院で後遺障害診断書の原本をもらうことは、基本的にできません。 ただ、病院が後遺障害診断書の原本を用意しているケースも0ではないです。 気になる方は、主治医に確認してみてください。 |

2. 後遺障害診断書の用紙を入手したら医師に記入してもらおう

1章では、後遺障害診断書をどこでもらうのか、紹介しました。

用紙を入手できたら、次は診断書の作成にうつります。

後遺障害診断書を作成できるのは、医師のみです。

ここでは、後遺障害診断書をどのように書いてもらえばいいのか、説明します。

| ・後遺障害診断書の作成は必ず医師に依頼する ・異なる診療科に通っている場合は、それぞれの診療科で後遺障害診断書作成を依頼する |

2-1. 後遺障害診断書の作成は必ず医師に依頼する

後遺障害診断書の作成は医師に依頼してください。

後遺障害診断書には、これまでの治療経過を記載する項目があります。

このため、後遺障害を認定してもらうために必要な情報(あなたの治療経過)を一番知っている主治医に、作成を依頼するのが基本です。

ただ、主治医に診断書の作成を断られる場合もあります。

「まだ治療すれば回復の余地があるから」「後遺症がまったく残っていないから」などの正当な理由でない限りは、書いてもらえるまでお願いしましょう。

以下に、断られた際の対処法をまとめました。

| 後遺障害診断書の作成を断られた場合の対処法 |

| 「途中からしか診ていない(転院)から治療経過がわからない」医師に言われた場合 →転院前の病院から治療経過を取り寄せ、それをもとに作成をお願いする 「症状が軽度だから書く必要はない」と医師に言われた場合 →「後遺障害の重さは専門機関が判断するものなので、今現在の状態を記載してほしい」とお願いする |

このように、断られても諦めず、何度かお願いしてみましょう。

| 通院していない病院の医師への診断書作成依頼について |

| 通院していない病院の医師に後遺障害診断書を作成してもらうことも、可能ではあります。 主治医に後遺障害診断書の作成を頑なに拒否される場合、転院先で事情を説明すれば作成してもらえるでしょう。 ただ、一度も受診していない人の後遺障害診断書の作成を引き受けてくれる医師はほぼいないため、何度か通院が必要となる可能性があります。 |

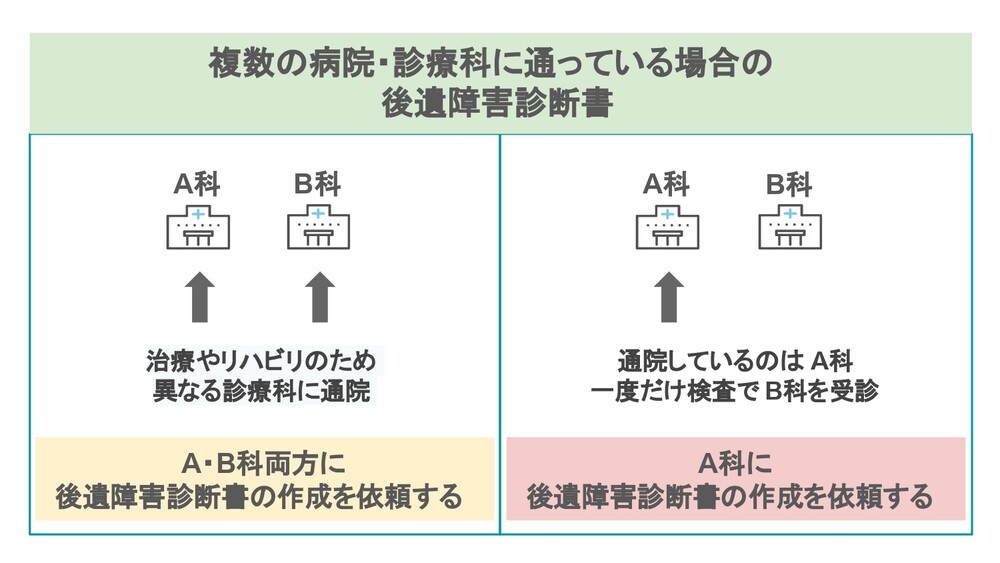

2-2. 異なる診療科に通っている場合は、それぞれの病院で後遺障害診断書の作成を依頼する

異なる診療科に通っている場合は、それぞれの診療科で後遺障害診断書を作成してもらえます。

例えば、事故で足と脳に怪我を負い、整形外科と脳神経外科などの複数の病院(診療科)に通っている方もいるでしょう。

この場合、足と脳のどちらにも後遺症が残り、後遺障害認定を申請するなら、それぞれの病院(診療科)に診断書の作成を依頼できます。

なお、同じ診療科(整形外科のみなど)に通っており、診察やリハビリで通っている病院以外で「MRIや一時的な検査を受けただけ」という場合は、メインで通っている病院の医師に後遺障害診断書作成を依頼するのが一般的です。

3. 注意!主治医が後遺障害診断書の記入に慣れているとは限らない

ここまで、後遺障害診断書のもらい方や、入手したら医師に記入してもらうこと、などを解説してきました。

しかし主治医に作成を依頼すれば安心、というわけではない点に注意してください。

なぜなら、主治医が後遺障害診断書の記入に慣れているとは限らないからです。

病院の医師全員が、後遺障害診断書を書いたことがあるわけではありません。

交通事故による怪我を負った患者を、診たことがない医師もいます。

もしかすると、あなたの主治医が後遺障害診断書の記入に慣れておらず、

・後遺障害診断書の各欄に書くべき内容

・治療経過や検査結果の書き方

などを理解していない可能性もあるのです。

しかし、あなたの後遺障害診断書を作成できるのは、主治医です。

後遺障害診断書に書き慣れていない主治医だとしても、あなたが事前準備をしっかり行えば、後遺障害認定の申請に十分な内容を記載した診断書を作ることはできます。

その具体的な方法を、次の章で解説いたします。

4. 後遺障害診断書の提出までにやっておくべき準備4つ

3章では、主治医が後遺障害診断書の記入に慣れているとは限らないことについて、解説しました。

ここでは、主治医が交通事故にくわしくない場合でも、後遺障害認定の申請に十分な内容の後遺障害診断書を作成してもらうために、あなたができる準備を4つ紹介します。

| 1.後遺障害を証明するための証拠を揃える 2.自覚症状を医師に漏れなく伝える 3.症状固定の時期が適切か確認する 4.交通事故にくわしい弁護士に相談する |

4-1. 後遺障害を証明するための証拠を揃える

後遺障害診断書の提出までに、後遺障害を証明する証拠を揃えておきましょう。

具体的には、下記の検査を受けてください。

・レントゲンやCT・MRIなどの画像検査

・神経学的検査

・知能テストや心理テスト

上記を受けないと、後遺障害診断書の作成に必要な、後遺障害を証明する客観的な証拠を入手できません。

まずは、自分の症状が後遺障害だと認めてもらうために必要な検査を調べます。

その後、証拠が不十分だと感じるなら、医師に必要な検査を受けたいと伝えましょう。

当サイトでも、部位別の怪我を証明するために必要な検査をまとめているので、参考にしてください。

4-2. 自覚症状を医師に漏れなく伝える

後遺障害診断書の提出までに、自覚症状を医師に漏れなく伝えておきましょう。

なぜなら、自覚症状は後遺障害認定の審査に大きく影響する可能性があるからです。

自覚症状に書かれていない症状は、基本的に後遺障害として認められません。

そのためどんなに小さな症状でも、事故による怪我の影響の可能性があることは、すべて伝えるべきです。以下のように、主治医に自覚症状を伝えましょう。

| 自覚症状の伝え方(一例) |

| ・首や腰が常に痛い ・手首が常に痺れていて物をつかみにくい ・頭がボーっとして仕事に集中できない状態が続いている ・股関節に痛みがあり支えがないと歩くのが難しい |

重要なのは、

・症状によって仕事や日常生活に支障が出ている

・その症状が事故当時から続いている

などをはっきり伝えることです。

4-3. 症状固定の時期が適切か確認する

症状固定の時期が適切か確認しましょう。

症状固定の時期を間違えると、内容が十分な後遺障害診断書を用意しても、等級を認定されづらくなるからです。

正当な等級が認定されなければ、正当な慰謝料や逸失利益などの賠償金を受け取れなくなる恐れがあります。

症状固定の時期が正しいかどうか確かめる主な方法は、以下です。

| ・主治医と話し合う ・セカンドオピニオンを求める ・弁護士に相談する |

症状固定は、医師が医学的に判断するものですが、治療している本人の意見も参考にします。

現在自分が感じている症状を主治医に伝え、これ以上治る見込みがないのかどうか、主治医に聞いてみましょう。

4-4. 交通事故にくわしい弁護士に相談する

後遺障害診断書の提出までに、交通事故にくわしい弁護士に相談することも、あなたができる準備のひとつです。

交通事故にくわしい弁護士なら、ここまで解説した以下の準備でも力になれます。

| 弁護士が力になれること |

| ・後遺障害を証明するための証拠を揃える ・自覚症状を医師に漏れなく伝える ・症状固定の時期が適切か確認する |

また、あなたの代わりに、弁護士が後遺障害診断書の内容や書き方などを主治医に伝えることもできるのです。

後遺障害診断書の準備は、専門的な知識や経験がないとスムーズに行うのが難しいです。

ぜひ、プロを頼ることも検討してみてください。

| これから後遺障害診断書を入手する予定の方は弁護士法人サリュにご相談ください |

後遺障害診断書の入手や提出を検討している方は、ぜひ私たちサリュの弁護士にご相談ください。 サリュは、20,000件以上の解決実績を誇る弁護士事務所です。 交通事故にくわしい弁護士が、後遺障害診断書の作成や提出・申請・示談交渉までサポートいたします。 サリュの強みは、顧問ドクターがいることです。 顧問ドクターは、症状につながる所見や、必要な検査に漏れがないかを調べ、被害者が適正な結果を得られるようサポートできる医師です。 サリュにご依頼いただければ、弁護士と顧問ドクターが連携し、解決するまであなたを支えます。 交通事故において、 ・必要な情報が記載された後遺障害診断書を用意できるか ・あなたの状態を証明する後遺障害診断書を作成できるか などが、受け取れる賠償金に大きく影響します。 小さな悩みや不安でもかまいませんので、ぜひ一度お話をお聞かせください。 |

電話で無料相談する方は、下記をクリックしてください。

メールで無料相談する方は、下記をクリックしてください。

5. まとめ

この記事では、後遺障害診断書をどこでもらうのか、解説しました。

最後に、大事なポイントをまとめます。

【後遺障害診断書の原本を入手する方法】

| 1.加害者側の任意保険会社から取り寄せる:加害者が任意保険に加入しているケース 2.加害者側の自賠責保険会社から取り寄せる:加害者が任意保険に加入していないケース 3.インターネット上でダウンロードする:すぐに入手したいケース |

【後遺障害診断書を書いてもらう方法】

| ・後遺障害診断書作成は必ず医師に依頼する ・異なる診療科に通っている場合は、それぞれの診療科で後遺障害診断書作成を依頼する |

【後遺障害診断書の提出までにやっておくべき準備】

| 1.後遺障害を証明するための証拠を揃える 2.自覚症状を医師に漏れなく伝える 3.症状固定の時期が適切か確認する 4.交通事故にくわしい弁護士に相談する |

後遺障害診断書は、あなたが受け取れる賠償金を左右するものです。

原本を用意し、医師に記載してもらうのが基本的な流れなので、この記事を参考にして内容が十分な後遺障害診断書を受け取りましょう。

![[01]ご予約[02]お電話で状況確認[03]無料相談](https://koutsujikopro.com/wp-content/themes/salut-koutsujikopro_v1.0.0/img/common/img_flow01_sp.png)