後遺障害診断書の作成タイミングはいつ?ケース別に適正な時期を解説

「保険会社から後遺障害診断書が必要と言われたけど、作成するタイミングがわからない」

「今のタイミングで後遺障害診断書を発行してもらっても大丈夫?」

このように、後遺障害診断書を発行してもらうタイミングに悩んではいませんか?

結論からお伝えすると、後遺障害診断書を発行してもらうタイミングは「医師が症状固定と判断した後」になります。

症状固定とは「治療を続けてもこれ以上の改善が見込めない」という状態のことで、これは医師が治療状況などを見て判断するものです。

ただ、保険会社から連絡が来ると、焦って

「今すぐ症状固定して、診断書を発行してもらわないといけないの?」

と思われるかもしれません。

しかし、保険会社に促されても、無理に症状固定を急いで診断書を作成してはいけません。

症状固定の時期が早まることで、賠償金額が減ったり、後遺障害認定を受けられなかったり、低い等級で認定されたりする可能性があるためです。

この記事では、ベストなタイミングで後遺障害診断書を発行できるように、ケース別の発行のタイミングや、適正な時期に発行してもらうためのポイントをお伝えします。

記事の内容を参考に、治療中から後遺障害診断書の発行タイミングを見極め、ベストなタイミングで診断書を手にできるように行動を始めてください。

この記事の監修者

弁護士 河村 和貴

弁護士法人サリュ

大宮事務所

埼玉弁護士会

交通事故解決件数 800件以上

(2025年9月時点)

【略歴】

中央大学法科大学院

【獲得した画期的判決、和解、示談等】

むち打ち自賠責14級認定も、訴訟により13級相当の労働能力喪失率が認定された勝訴的和解

保険会社から2250万円の賠償金提示を受けたものの、示談を提起し3600万円を認定させた勝訴的和解 など

【弁護士河村の弁護士法人サリュにおける解決事例(一部)】

事例332:事前提示賠償額2000万円から、交渉で3500万円まで増額解決した事例

事例335:専業主夫として休業損害を認定させ、後遺障害も異議申立で獲得した事例

事例345:相手方保険会社の提示額から500万円以上増額し、スピード解決事例

交通事故被害に遭われたら、できるだけ早期に、交通事故の被害者側専門弁護士に相談することをおすすめします。これは、弁護士のアドバイスを受けることで、もらえる損害賠償金が大きく変わる場合があるからです。

弁護士法人サリュは、創業20年を迎え、交通事故の被害者側専門の法律事務所として累計26,000件以上の解決実績があります。所属弁護士の多くが1人あたり500件~1000件以上の交通事故解決実績があり、あらゆる交通事故被害者を救済してきました。その確かな実績とノウハウで、あなたのために力を尽くします。

相談だけで解決できることもありますので、まずはお気軽に無料法律相談をご利用ください。

目次

1.後遺障害診断書を発行してもらうタイミングは「症状固定の後」

後遺障害診断書を発行してもらうタイミングは症状固定の後です。症状固定とは、「治療を続けてもこれ以上の改善が見込めない」と医師が判断したタイミングを指します。

怪我別の症状固定タイミング目安

| ・むちうち:半年程度 ・骨折:半年~1年程度 ・高次脳機能障害:半年~1年以上 ※あくまで目安です。実際の症状固定時期とは異なる場合もあります。 |

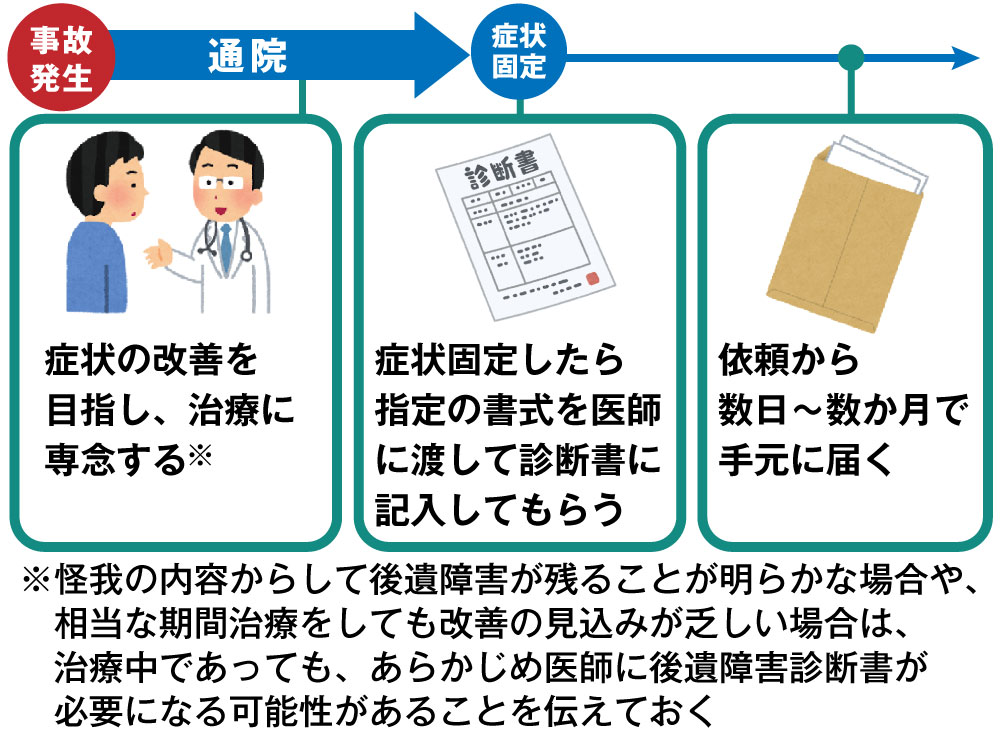

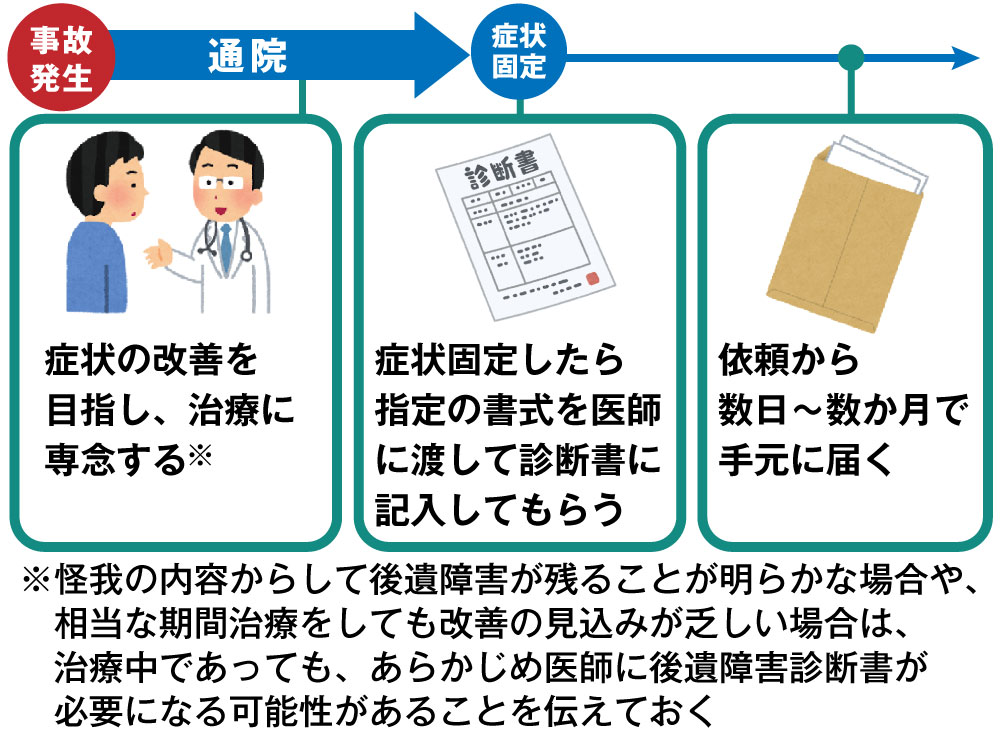

後遺障害診断書は、以下の手順で取得します。

まずは、症状の改善を目指し、治療に専念します。

ここで、怪我の内容からして後遺障害が残ることが明らかな場合や、相当な期間治療をしても改善の見込みが乏しい場合は、治療中であっても、あらかじめ医師に後遺障害診断書が必要になる可能性があることを伝えておきましょう。

症状固定になったら、医師に「後遺障害等級の認定のために後遺障害診断書をお願いします」と頼んでください。

後遺障害診断書の書式は、保険会社に頼んで送付してもらうか、指定の書式をダウンロードして医師に渡します。

その後、医師に依頼してから数日~数か月で手元に受け取ることができます。

2.【ケース別】後遺障害診断書をもらうタイミング

後遺障害診断書をもらうタイミングは、後遺障害が残る箇所や怪我の症状によっても異なる部分があります。

ここでは、それぞれのパターンについて詳しく解説します。

2-1.1箇所の怪我の後遺障害が残る場合

1箇所の怪我の後遺障害が残る場合、その怪我の症状固定後に診断書を発行してもらうのが基本です。

怪我の内容にもよりますが、症状固定までの時期は、概ね半年以上が基準となっています。

この時、治療期間が半年以内だと後遺障害認定を受けられない可能性があるため注意してください。

後遺障害等級の認定については、主に以下のような条件が確認される可能性があります。

| ・入通院期間が6か月以上あるか ・客観的な所見が乏しい怪我(むちうちなど)の場合、通院日数が60日以上(3日に1回ペースの通院)あるか |

適切な通院や治療を続けていなければ、後遺障害診断書を出してもらっても認定が通らない可能性があります。

必ず医師の指示に従った通院を続け、症状固定の判断を受けてから後遺障害診断書を出してもらってください。

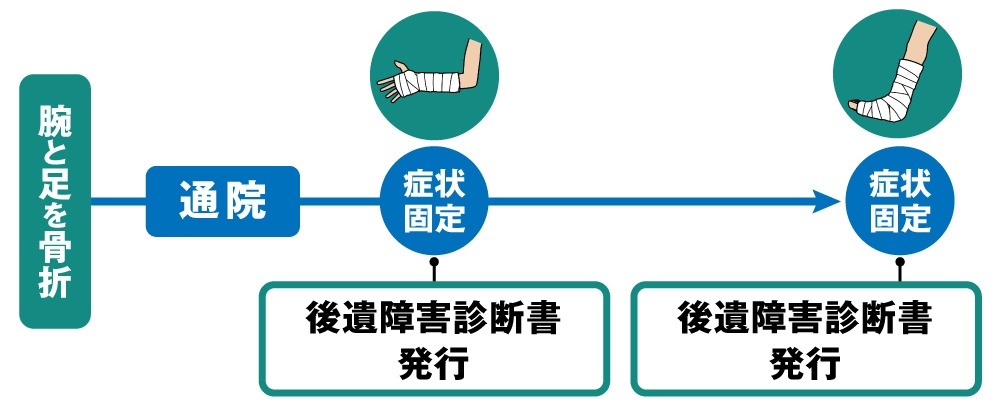

2-2.複数箇所の怪我の後遺障害が残る場合

複数箇所の怪我があり別の病院・医師にかかっている場合、それぞれの怪我が症状固定したタイミングで後遺障害診断書を発行してもらうのが基本です。

たとえば、上記の図のように腕の骨折と足の骨折があり、それぞれ別の病院・医師にかかっている場合、「腕の治療を終えても足の治療が続く」というようなケースが考えられます。

そのような場合、先に症状固定した腕の後遺障害診断書の発行後も足の治療のための通院を続け、足の症状固定後に2枚目の後遺障害診断書を発行してもらうことになります。

耳鼻科と整形外科など、別の科にかかっている場合も、それぞれの科で症状固定ごとに後遺障害診断書をもらってください。

2-3.欠損障害などの治療による改善が見込めない症状の場合

欠損障害など、治療による改善が見込めない症状の場合は、半年の治療期間に満たなくても症状固定となるケースがあります。

一般的に、後遺障害等級の認定のためには半年以上の治療期間が必要とされていますが、以下のような外見上明らかに回復が見込めない障害の場合、半年より短い治療期間でも認定を受けられる可能性があります。

| ・指の欠損 ・手足の切断 ・失明 など |

このようなケースでは医師の判断に基づき、半年が経つ前に症状固定となり、後遺障害診断書を作成する場合もあります。

3.保険会社から「後遺障害診断書が必要」と言われてもすぐに症状固定しない

交通事故の治療を続けていると、保険会社から「そろそろ症状固定なので、後遺障害診断書を提出してください」と言われることがあります。

しかし、こうした要請にそのまま応じてしまうと、大きな不利益を被る可能性があります。

なぜ応じるべきではないのか、その理由を2つの視点から解説します。

| 1.保険会社は賠償金を抑えるために早期の症状固定を促すから 2.早く症状固定すると後遺障害認定に不利になる可能性があるから |

3-1.保険会社は賠償金を抑えるために早期の症状固定を促すから

1つ目の理由は、保険会社は賠償金を抑えるために早期の症状固定を促すからです。

相手の保険会社は少しでも賠償金を減額するため、以下のような手法で被害者の怪我や後遺障害を低く見積もろうとしてくる傾向にあります。

| ・むちうちの場合は3か月以上の通院は認めない ・これ以上通院を続けるなら治療費を打ち切りにする |

治療期間が長引くほど、入通院慰謝料や治療費などの保険会社が負担する賠償金の総額が増えていきます。

それを防ぐために、保険会社は早く症状固定させようとしてくるのです。

しかし、症状固定の時期は保険会社が決めるものではありませんから、無理に治療を終えて後遺障害診断書の作成を急ぐ必要は全くありません。

3-2.早く症状固定すると後遺障害認定に不利になる可能性があるから

2つ目の理由は、早く症状固定をすると後遺障害認定に不利になる可能性があるからです。

後遺障害の認定には、一定期間の通院実績や医師の所見が重要とされており、たとえばむちうちの場合は半年程度の通院がひとつの基準になるといわれています。

そのため、保険会社が5か月目など中途半端な時期に症状固定を求めてきた場合、本来認定されるはずの後遺障害が非該当になるおそれがあります。

後遺障害の認定によって、賠償金の総額は大きく変わってしまいます。

例えば、むちうちや骨折などの怪我で痛みやしびれなどの後遺障害が残った場合、認定される後遺障害等級によって後遺障害慰謝料の金額は以下のように異なります。

| 非該当 | 14級 | 12級 |

| 0円 | 110万円 | 290万円 |

※弁護士基準の場合

このように、症状固定の時期を間違って正しい認定が受けられなくなると、数百万円単位で慰謝料などの賠償金の総額が変わってしまう可能性があるのです。

そのため、相手の保険会社がどれだけ急かしてきても安易に受け入れず、必ず医師と治療の状況をよく確認した上で症状固定の時期を決めてください。

症状固定については以下の記事で詳しく解説しているため、症状固定のタイミングについてはこちらを参考にしてください。

4.ベストなタイミングで後遺障害診断書をもらうためにできること

ここまで、後遺障害診断書をもらうタイミングについてケース別にお伝えしてきました。

ここではさらに、適正なタイミングで後遺障害診断書をもらうためにできることを3つに絞ってお伝えいたします。

| 1.後遺障害が残りそうなら治療中から医師に後遺障害診断書が必要になる場合があることを伝える 2.通院時に自覚症状をもれなく医師に伝える 3.後遺障害の認定に向けて弁護士に相談する |

4-1.後遺障害が残りそうなら治療中から医師に後遺障害診断書が必要になる場合があることを伝える

怪我の内容からして後遺障害が残ることが明らかな場合や、相当な期間治療をしても改善の見込みが乏しい場合は、治療中であっても、あらかじめ医師に後遺障害診断書が必要になる可能性があることを伝えておきましょう。

後遺障害診断書の発行には時間がかかるため、あらかじめ伝えずに治療後に発行をお願いすると、手元に届くまで数か月程度時間がかかってしまう可能性があります。

そのため、治療中に後遺障害が残りそうという話が出たら、その段階で医師に診断書が必要になることを伝えておきましょう。

また、後遺障害診断書が必要であることを伝えておくと、医師のほうでもそれを前提にしてカルテなどに情報を残しておいてくれることがあります。

このようなメリットがあるため、後遺障害が残りそうなことがわかったら、医師に後遺障害診断書の必要性を伝えておくことは重要です。

4-2.通院時に自覚症状をもれなく医師に伝える

2つ目にできることは、通院時に自覚症状をもれなく医師に伝えることです。

後遺障害の認定時には、「症状により生活や仕事に影響が出ているか」という点も重視されます。

そのため、医師に自覚している症状をもれなく伝え、カルテなどへ記録を残してもらうようにしましょう。また、症状の継続性を証明するため、痛みなどが続いている場合は毎回そのことを伝えることが重要です。

このとき、伝え方によっては症状が十分に証明されない可能性があるため気を付けてください。

| 足の痛みが継続していて、特に雨の日に強く痛む…という場合 | |

| NGな伝え方 | 「雨が降ると足が痛む」→雨のときのみ痛みがあるように受け取られる |

| 正確な伝え方 | 「つねに足に痛みがあり、雨のときはより痛みが強くなる」 |

| 歩行時に痛みがあり、長時間の歩行ができない…という場合 | |

| NGな伝え方 | 「長時間歩くと痛みがある」→通常の歩行では痛みがないように受け取られる |

| 正確な伝え方 | 「歩行時につねに痛みがあり、長時間歩くことができない」 |

自覚症状については日頃から気が付いたことがあったらメモをしておき、通院前に確認しておくと伝え忘れが防げます。

細かい表現によって正確に症状が伝わらず、症状が過小評価されてしまう可能性があるため、医師へ伝える際は「正確に」「もれなく」症状を申告するようにしてください。

4-3.後遺障害の認定に向けて弁護士に相談する

治療中からできることの3つ目は、後遺障害の認定に向けて弁護士に相談しておくことです。

なぜなら、後遺障害の認定においては、医師だけではサポートが十分でない可能性があるからです。

医師は医学の専門家ではありますが、後遺障害認定についての知識が十分にあるとは限りません。

そのため、「認定に向けて不利な診断書の書き方」などを無意識に行ってしまう可能性があります。

そこで、後遺障害認定に向けたサポート経験が豊富な弁護士が力になれるのです。

| ・後遺障害認定に向けて最適な症状固定のタイミング ・症状を証明するために必要な検査や通院頻度のアドバイス ・後遺障害診断書の内容に不備や不利な記載がないかのチェック ・納得できない結果だった場合の異議申立てのサポート |

弁護士に依頼すれば、上記のようなサポートを受けることができます。

治療については医師の判断に従いながら、後遺障害等級の認定などの面では弁護士の力を借りることで、交通事故の被害に対する適正な賠償金の獲得が目指せるようになるでしょう。

| 後遺障害診断書の内容やタイミングに悩んだらサリュが力になります |

後遺障害診断書は、今後の賠償額や生活補償に直結する重要な書類です。 しかし、 「どのタイミングで症状固定すべきかわからない」 「保険会社に急かされて混乱している」 といった悩みを抱える方は少なくありません。 そんなときは、まずはサリュにご相談ください。 サリュでは、弁護士と顧問医師が協力して後遺障害認定のサポートを行っています。 実際に、後遺障害診断書の記載に不利な内容があることで、一時は後遺障害「非該当」となってしまったケースについて、サリュの弁護士と顧問医師によるサポートで「12級13号」の認定を獲得した事例もございます。 事例の詳細を見る 依頼前に相談だけでも承りますので、少しでも疑問やお悩みを抱えている方はまずはお気軽にメールや電話でお問い合わせください。 |

電話で無料相談予約をする方は、下記をクリックしてください。

メールで無料相談予約をする方は、下記をクリックしてください。

5.まとめ

この記事では、後遺障害診断書を発行するタイミングに悩んでいる方に向けて、ベストなタイミングで発行できるようにするための情報を紹介してきました。

内容のまとめは以下の通りです。

▼後遺障害診断書を発行してもらうタイミングは症状固定の後

▼後遺障害診断書をもらうタイミングは一般的に治療期間が半年以上経ってから。複数個所怪我をして後遺障害が残ったケースや、欠損などのケースでは時期が異なる場合もある。

▼保険会社から「後遺障害診断書が必要」と言われてもすぐに症状固定してはいけない理由は以下の2つ

| 1.保険会社は賠償金を抑えるために早期の症状固定を促すから 2.早く症状固定すると後遺障害認定に不利になる可能性があるから |

▼ベストなタイミングで後遺障害診断書を出してもらうために治療中からできることは以下の3つ

| 1.後遺障害が残りそうなら治療中から医師に後遺障害診断書が必要になる場合があることを伝える 2.通院時に自覚症状をもれなく医師に伝える 3.後遺障害の認定に向けて弁護士に相談する |

この記事の内容を参考に、後悔しないベストなタイミングで後遺障害診断書を獲得してください。

![[01]ご予約[02]お電話で状況確認[03]無料相談](https://koutsujikopro.com/wp-content/themes/salut-koutsujikopro_v1.0.0/img/common/img_flow01_sp.png)