【交通事故】被害者参加制度とは?メリットや利用手続きを解説

「被害者参加制度の案内が来たけど、どんな制度なのかよくわからない」

「参加したほうがいいのか迷っている」

交通事故の被害に遭い、ご自身が大きな怪我をした方や、ご家族を亡くした方は、このように裁判に向けて悩まれているのではないでしょうか。

被害者参加制度とは「被害者や家族が刑事裁判に参加できる制度」です。

交通事故では、危険運転致死傷罪や、過失運転致死傷罪が適応の対象となります。

この制度を利用することで、裁判の場で、加害者に向けて直接意見や気持ちを伝えることができます。

これまで、被害者の思いを伝える場がなく、裁判に納得できない気持ちを抱える方が多かったことなどをふまえ、2008年にできた制度です。

制度の利用には、以下のようなメリットとデメリットがあります。

| メリット | デメリット |

| ・裁判の場で加害者に直接怒りや悲しみをぶつけられる ・判決で評価され、被告人の量刑に影響する可能性がある ・加害者が嘘をついている場合、事実を明らかにして不当な言い分を弾劾することができることがある | ・被害者参加制度の手続きや準備が大変である ・加害者と顔を合わせなければならない(検察官などに相談すれば対処可能) |

このように、必ずしも良い点だけがある制度ではありませんが、交通事故に対して「なにもできなかった」と悔みたくない方には、参加をおすすめしています。

特に、死亡事故のような大きな事故では、

「亡くなった家族のために、もっとできることがあったんじゃないか」

と後悔することも少なくありません。

そんな気持ちを整理し、前を向くためにも、被害者参加制度の利用は有効な手段です。

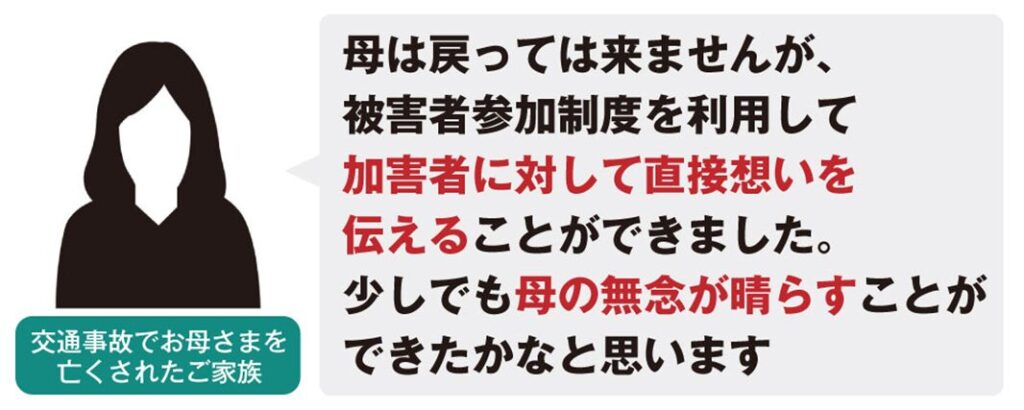

実際に、裁判に参加することで、気持ちを切り替えられたという方もいらっしゃいます。

この記事では、被害者参加制度の仕組みや参加するメリット・デメリットに加えて、参加するための手順やよくある質問への回答など、被害者参加制度に関する情報を網羅的にまとめています。

最後まで読めば、被害者参加制度のことを理解したうえで参加を決意し、後悔のない事故解決に向けて一歩を踏み出せるはずです。

制度を利用するべきか悩んでいるかたは、ぜひ参考にしてください。

この記事の監修者

弁護士 梅澤 匠

弁護士法人サリュ福岡事務所

福岡県弁護士会

交通事故解決件数 2,000件以上

(2025年9月時点)

【略歴】

2009年 3月 明治大学法学部 飛び級入学のため中退

2012年 3月 同志社大学司法研究科 修了

2012年 9月 司法試験合格

2013年 弁護士登録 弁護士法人サリュ入所

【公職】

同志社大学司法研究科兼任教員(民法演習担当)

-獲得した画期的判決-

【大阪高裁平成30年1月26日・判例タイムズ1454号48頁】(交通事故事件)

歩行者との非接触事故につき,自動車運転者の過失責任が認められた事例

【神戸地裁令和元年6月26日判決・自保ジャーナル2054号110頁】(交通事故事件)

転回時の衝突事故について有利な過失割合が認定された事例

【神戸地裁令和元年7月24日・交通事故民事裁判例集52巻4号913頁】(交通事故事件)

併合14級の後遺障害逸失利益の算定について、減収がなかったものの逸失利益を認定した事例

その他複数

【弁護士梅澤の弁護士法人サリュにおける解決事例の一部】

事例336:死亡事故で被害者参加制度を利用。遺族の気持ちを加害者に直接伝えたい

事例344:異議申立てで、むちうち症状の後遺障害等級を第14級9号から第12級13号へ覆した事例

事例158:後遺障害申請サポートで13級を獲得。示談交渉時256万円の提示だったが、訴訟提起で1030万円を獲得

交通事故被害に遭われたら、できるだけ早期に、交通事故の被害者側専門弁護士に相談することをおすすめします。これは、弁護士のアドバイスを受けることで、もらえる損害賠償金が大きく変わる場合があるからです。

弁護士法人サリュは、創業20年を迎え、交通事故の被害者側専門の法律事務所として累計20,000件以上の解決実績があります。所属弁護士の多くが1人あたり500件~1000件以上の交通事故解決実績があり、あらゆる交通事故被害者を救済してきました。その確かな実績とノウハウで、あなたのために力を尽くします。

相談だけで解決できることもありますので、まずはお気軽に無料法律相談をご利用ください。

目次

1.交通事故の被害者参加制度とは「被害者や家族が刑事裁判に参加できる制度」

交通事故の被害者参加制度とは、交通事故の被害者やその家族などが刑事裁判に直接参加し、意見を述べたり被告人に質問をしたりできる制度のことです。

被害者参加制度は、被害者本人や家族が裁判に参加し直接意見を訴えることで、少しでも事件に対する気持ちの整理ができるよう、2008年に新設されました。

被害者参加制度を利用できるのは、交通事故の場合、以下のような事件の場合に限られます。

| 危険運転致死傷 | 正常な運転が困難な状態で自動車を運転し、人を負傷または死亡させる犯罪 例)飲酒運転、大幅なスピード違反、あおり運転、信号無視など |

| 自動車運転 過失致死傷罪 | 自動車を運転するうえで必要な注意を怠り、人を負傷または死亡させる犯罪 例)前方不注意、脇見運転、一時停止無視、ハンドルの操作ミスなど |

このような加害者側に大きな過失がある事件でも、これまでは被害者が裁判に関わることはできませんでした。

しかし、被害者参加制度を利用することで、裁判に参加してその場で気持ちや意見を伝えられるようになったのです。

詳しい内容については後ほど2章で解説しますが、被害者参加制度を利用すれば、以下のようなことができるようになります。

| 1.裁判の場で加害者に直接怒りや悲しみをぶつけられる 2.判決で評価され、被告人の量刑に影響する可能性がある 3.加害者が嘘をついている場合、事実を明らかにして不当な言い分を弾劾することができることがある |

また、被害者本人だけではなく、死亡事故や重大な障害がある場合などには、家族や代理人が参加することも可能です。

【被害者参加制度の対象者】

| ・被害者 ・被害者の直系親族または兄弟姉妹(被害者が死亡した場合や心身に重大な故障がある場合) ・被害者の親権者、後見人などの法定代理人 ・上記から委託を受けた弁護士 |

被害者参加制度の利用には、さまざまな準備が必要となるため、弁護士に依頼して一緒に進めることになります。

経済的に余裕がなく、弁護士費用の捻出が難しい場合には法テラスを利用し、国費で被害者参加弁護士を選定することも可能です(資産などの条件あり)。

被害者参加制度を使うかどうかは任意であり、被害者や家族が自由に判断できます。

2.交通事故の被害者参加制度に参加するメリット3つ

被害者参加制度は、事件の被害者のために作られた制度です。

そのため、基本的には参加することにメリットがあります。

日本の裁判では、加害者側の権利が手厚く守られている一方で、被害者やその家族は裁判に関わることができず、被害者が知らない間に処罰が決まってしまうような事例も発生していました。

そんな中で、被害者側が裁判に関わる権利を認めてほしいという声が広がって生まれたのが被害者参加制度なのです。

そんな被害者参加制度を利用する具体的なメリットを、3つ紹介します。

| 1.裁判の場で加害者に直接怒りや悲しみをぶつけられる 2.判決で評価され、被告人の量刑に影響する可能性がある 3.加害者が嘘をついている場合、事実を明らかにして不当な言い分を弾劾することができることがある |

2-1.裁判の場で加害者に直接怒りや悲しみをぶつけられる

被害者参加制度を利用すると、被告人(加害者)に対して直接質問し、意見を伝えることができます。

交通事故の場合、被害者本人やご家族が感じている悲しみ・怒りを加害者に直接ぶつける機会は多くありません。

しかし、被害者参加制度を利用すれば、その場で加害者に向き合い、自身の思いをしっかりと伝えられるのです。

逆に、参加しなかった場合には、相手に直接意見をぶつけられる機会がなく、もやもやとした気持ちを抱えたまま裁判が終わり、刑罰が決まってしまう可能性があります。

相手に直接怒りや悲しみをぶつけることで、事故によって乱されてしまった感情を整理できるというのが、1つ目のメリットです。

2-2.判決で評価され、被告人の量刑に影響する可能性がある

判決で評価され、被告人の量刑に影響する可能性があるのも被害者参加制度を利用するメリットです。

強盗や殺人などの「故意犯」と比べると、交通事故による過失犯は軽い犯罪とみなされやすくなります。

そのため被害者の痛みや悲しみが十分に考慮されず、検察官による尋問などが最小限で済まされる可能性があると言われているのです。

しかし被害者参加をすることで、被害の重大性を裁判官や検察官に直接伝えられ、量刑(判決内容)に影響することが期待できます。

また、裁判に参加し、意見を伝えておけば、

「あの時にこれを言っていれば、相手の量刑が変わったかもしれないのに」

という後悔を抱えずに済みます。

裁判に対する後悔が残りづらいことも、メリットのひとつです。

2-3.加害者が嘘をついている場合、事実を明らかにして不当な言い分を弾劾することができる可能性がある

最後に、加害者が嘘をついている場合に、事実を明らかにして不当な言い分を弾劾することができる可能性があるという点です。

交通事故では、被害者が死亡または意識不明、高次脳機能障害の状態にあるなどで、事故当時の状況を十分に説明できないケースがあります。

そのような場合、加害者の言い分だけが反映された捜査記録や証拠関係が作られてしまうおそれがあります。

| 事故の状況 | 交差点を原動機付自転車で走行していた被害者が交差点に右折進入してきた乗用車にはねられ死亡。 双方赤信号無視での走行で、相手はかなりのスピードを出していた |

| 加害者の意見 | 自分は青信号で交差点に進入しており、事故は被害者のせいだと主張 |

| 裁判で訴えた内容 | 被害者の過失はあったものの、加害者も危険な運転行為をしたことを反省してほしい |

| 裁判後の交渉の結果 | 被害者と加害者の過失3:7で決着 相手保険会社も過失を認める |

この事例では、弁護士が事故状況を調査し、裁判の場で弁護士が被告人質問をすることで、事実を明らかにして不当な言い分を弾劾し、最終的には加害者側の過失が大きいと認められました。

つまり、被害者参加制度を活用することで、加害者側の意見だけを通させず、被害者や遺族の納得感のある判断につなげられる可能性があるのです。

3.交通事故の被害者参加制度に参加するデメリット2つ

前章で説明した通り、被害者参加制度は基本的に被害者にとってメリットの大きい制度ですが、被害者側に負担がかかり、デメリットを感じるケースもあります。

3-1.被害者参加制度の手続きや準備が大変である

被害者参加制度を利用するための手続きや、参加に向けての準備が大変であるというのが、1つ目のデメリットです。

公判開始までに時間的な余裕があまりないケースが多く、裁判までに2か月程度しか時間がありません。

その短い時間の中で、さまざまな手続きや準備を行う必要があります。

詳しい準備や手順については5.交通事故の被害者参加制度を利用する流れで解説しますが、被害者参加制度を利用するには、検察官への申し出や面談、裁判所への申請などが必要で、知識がない人にとっては大きな負担となります。

また、用語や手続きが難解なため、専門知識がないまま進めると、準備が不十分になり、思うような結果が出せない可能性があります。

このような事態を防ぐためにも、被害者参加制度を利用する際には弁護士のサポートを受けたほうが安心できるでしょう。

経済的に余裕がなく、弁護士を頼めないという場合には、国が弁護士費用を負担してくれる国選弁護制度を利用することも可能です。

3-2.加害者と顔を合わせなければならない

裁判で加害者と顔を合わせなければならないことを負担に感じる被害者の方も少なくありません。

被害者参加制度を利用する場合、公判廷で被告人(加害者)と同じ空間にいることになります。

直接対面することで、事故の記憶がよみがえり、精神的苦痛が強まる可能性があるでしょう。

また、加害者が反省していない場合、そのような態度を見せられることで余計につらい気持ちになってしまうかもしれません。

しかし、被害者参加制度を使う際には、被害者の方の負担を少しでも和らげられるよう、以下のような措置が利用できる場合があります。

| 証人への付添い | 証人が証言している間、家族や心理カウンセラーなどが、証人のそばに付き添うことができる |

| 証人の遮へい | 証人と被告人や傍聴人との間についたてなどを置き、相手の視線を気にしないで証言できるようにする |

| ビデオリンク方式 | 証人は別室に在席し、法廷と別室とをケーブルで結び、モニターを通じて尋問を行う |

このような措置を利用することで、心理的な不安を最小限に抑えて裁判に参加できるでしょう。

決して無理はせず、負担を感じる部分については担当の検察官や弁護士に相談し、無理のない範囲で取り組むようにしてください。

| 必ずしも期待した結果になるわけではない |

| 被害者参加制度を利用する際に知っておいていただきたいのは、制度を利用したからといって、必ずしも期待した結果になるわけではないということです。 加害者への強い処罰感情があったとしても、それが必ず認められ、判決に反映されるわけではありません。 裁判では、あくまでも証拠と法令に基づいて判断を行っているため、参加したからといって、思った結果につながるとは限らないのです。 ただ、判決後に納得できるようにするためにも、被害者参加制度は有意義です。 例えば、 「加害者が嘘をついていた」 「被害者側の意見がまったく述べられなかった」 という裁判で思っていた結果にならなかった場合、「もっとできることがあったんじゃないか」と悩むことになるかもしれません。 しかし、被害者参加制度を使い、裁判の場で被害者側の意見もしっかり述べた上での判決であれば、 「裁判所も、すべてわかった上でこの判断になったのだな」 という納得につながります。 とはいえ、「参加するからには加害者に重罰を与えたい」というような願いが必ず叶うわけではないということは知っておいてください。 |

4.「何もできなかった」と後悔したくないなら交通事故の被害者参加制度に参加しよう

前章でデメリットを挙げましたが、それを踏まえても被害者の方にとって、被害者参加制度は大きな意味を持ちます。

「加害者の嘘を看過したくない」

「二度と同じ悲劇を繰り返さないよう、被害の深刻さをしっかり伝えたい」

ご自身が抱えられているそんな思いを、裁判という公式な場でしっかり訴えるためにも、そして、「事故に対してできることはやりきった」という納得をするためにも、参加することをおすすめします。

実際に、被害者参加制度を利用することで、納得して事故解決までたどり着いたという方も少なくありません。

以下の事例では、被害者参加制度を利用し、裁判の場で直接思いを伝えることで、ご家族を亡くした遺族の方も穏やかに解決を迎えることができました。

| 事故の状況 | 被害者が歩いて交差点を横断していたところ、交差道路から直進してきた業務中の小型トラックと衝突。 懸命な救命措置もむなしく、事故から4日後に死亡 |

| 加害者の態度 | 業務中に事故を起こしたにもかかわらず、加害者の勤務先の会社からなかなか謝罪の言葉がない。反省の態度が一切見られない |

| 裁判で訴えた内容 | 「見通しの良い交差点での事故であった」 「家族を亡くしたことで辛い思いをし、これから先も辛い思いを抱えて生きていかなければならない」 「加害者に反省の態度が一切見られない」 などの遺族の気持ちや意見 |

| 裁判後の交渉の 結果 | 約3600万円の賠償金を獲得 |

このように、残された家族の方が気持ちの整理を行うためにも、被害者参加制度は有効な手段となります。

参加をするべきか悩んでいる方の中で、事故に対して相手に伝えきれていない思いを抱えているという方は、参加を検討してみてください。

5.交通事故の被害者参加制度を利用する流れ

交通事故で被害者参加制度を利用するには、以下のような流れで準備を行います。

起訴されてから裁判が始まるまでは、一般的に2か月程度です。

裁判の期間は事例によって異なりますが、3か月~1年程度のケースが多いでしょう。

ここでは、参加をする被害者(またはそのご家族・代理人)がどのように手続きを行うのか、具体的な手順を解説します。

| (1)担当検察官に裁判への参加申出を行い、裁判所の許可を得る (2)刑事裁判参加に向けて準備する (3)刑事裁判に参加する (4)判決が言い渡される |

5-1.担当検察官に裁判への参加申出を行い、裁判所の許可を得る

最初に、事件を担当している検察官に対し、「被害者参加を希望する」旨の申出を行います。

検察官から必要書類の案内を受け、裁判所に申請して許可を得るという流れになります。

被害者本人やご家族が直接連絡を取ることもありますが、弁護士を代理人とする場合は、基本的に弁護士が手続きを進めます。

この後解説する通り、裁判の参加には複雑な準備が必要となります。

被害者やご家族本人が行うのは非常に難しいのが現実ですので、裁判への参加を決められたら、弁護士への相談・依頼も並行して行っておきましょう。

裁判所から許可が下りると、被害者参加が正式に認められます。

5-2.刑事裁判参加に向けて準備する

参加が認められたら、裁判に向けて準備を進めます。

裁判の前には、以下のような準備が必要になります。

| ・検察官や裁判所との打ち合わせ(公判の日程調整・証拠の閲覧・確認) ・意見陳述書(心情意見書)の作成 ・被告人質問や証人尋問に用いる質問項目の整理 ・法律的な論点(量刑に関する意見など)の洗い出し |

これらの準備に関しては、担当の検察官や弁護士と相談しながら行っていくことになります。

具体的な手順やフォーマットについては、事例ごとに弁護士などのアドバイスに従って作成してください。

5-3.刑事裁判に参加する

公判期日に出席し、検察官への意見や求刑も含む意見(被疑者論告)、被告人への質問、証人尋問などを行います。

どの場面でどの程度関わるかは自由度が高く、意見陳述のみを行うことも可能です。

被告人と直接顔を合わせたくない場合は、ついたてを利用するなどの配慮を受けることもできます。

弁護士を代理人とすることで、必要なときだけ参加し、他は代理人に任せることも可能です。

5-4.判決が言い渡される

裁判を通じて認定された事実や証拠を踏まえ、最終的に判決が言い渡されます。

ここまでが、被害者参加制度を利用する流れとなります。

6.自分の力だけで被害者参加制度を利用するのは難しい。弁護士などの代理人のサポートが必要

ここまで何度かお伝えしてきた通り、自分の力だけで被害者参加制度を利用するのは難しいのが現状です。

刑事事件の手続きには、警察の捜査終結から起訴、公判開始までに時間的な余裕があまりないケースが多く、裁判までに2か月程度しかありません。

その期間に、自力で準備するのはかなり大変な作業になります。

また、被害者の気持ちをしっかり伝えるためには、裁判に向けて改めて証拠を集めなおしたり、心情意見書などの書類を作成したりする必要があります。

これには専門的な知識が必要となり、知見のない被害者が自分で進めるのは非常に困難でしょう。

あなたの思いや事故への気持ちを、裁判の場でまっすぐ相手に届けるためには、専門家のサポートが必須となります。

せっかく被害者参加制度を利用しようと心に決めた方は、ぜひ味方になってくれる弁護士を探してください。

被害者参加弁護士としての弁護士の存在が、被害者本人にとってプラスになります。

7.サリュなら、被害者参加したい方を全面サポートします

「交通事故のことで、後悔を残したくない」

そう考えられている方は、まずは、サリュにご相談ください。

「事故のことを思い出したくない」「制度についてよくわからないから」

そんなお悩みに対しても、サリュならその心に寄り添って対応します。

サリュは、これまで2万件以上、年間約3000件の交通事故の解決を行っている、事故解決のプロフェッショナルです。

過去にも多くの被害者参加制度を利用したい被害者の方のサポートをさせていただき、

「これで後悔なく先に進めそうです」

というお言葉をいただいてきました。

まだ参加するか決断できていない、悩んでいる途中という方も、まずはお話をお聞かせください。

おひとりおひとりの気持ちや事情に寄り添い、納得できるような未来に向けてのご提案をさせていただきます。

電話で無料相談する方は、下記をクリックしてください。

メールで無料相談する方は、下記をクリックしてください。

8.交通事故の被害者参加制度に関するよくあるQ&A

ここでは、交通事故の被害者参加制度に関するよくある質問と、その回答をまとめました。

疑問点がある場合の参考にしてください。

| 8-1.Q1.すべての公判期日に必ず参加しなければいけない? 8-2.Q2.心情意見のみしたい場合はどうすればいい? 8-3.Q3.心情意見の陳述はどのように行う? 8-4.Q4.公判廷で被告人と顔を合わせたくない 8-5.Q5.意見陳述で裁判に立ちたくない、うまくできるかわからない 8-6.Q6.被害者参加制度は意味がないって聞いたけど本当? |

8-1.Q1.すべての公判期日に必ず参加しなければいけない?

A.参加しない期日があっても問題ありません。

無理のない範囲で、重要な期日を選んで参加することも可能です。

詳しくは弁護士や検察官に相談しましょう。

8-2.Q2.心情意見のみしたい場合はどうすればいい?

A.意見陳述だけを行うこともできます。

心情を伝えたい期日を選び、陳述書を作成して準備すれば、公判で読み上げる、または代読してもらうことが可能です。

8-3.Q3.心情意見の陳述はどのように行う?

A.書面を用意して口頭で陳述するのが基本です。

緊張してうまく話せない場合などには、弁護士や検察官に代読してもらう方法もあります。

事前に伝えれば裁判所が配慮してくれることが多いです。

8-4.Q4.公判廷で被告人と顔を合わせたくない

A.顔を合わせたくない被害者には、さまざまな配慮があります

ついたての利用やビデオリンク方式などの方法で、被告人と直接対面しなくても済むように調整できます。

また、弁護士に代理発言を任せれば、被害者本人が発言する必要はほとんどありません。

8-5.Q5.意見陳述で裁判に立ちたくない、うまくできるかわからない

A.弁護士や検察官に書面を渡し、代読してもらうこともできます

心情陳述は書面で提出し、弁護士や検察官に読み上げてもらうことが可能です。

8-6.Q6.被害者参加制度は意味がないって聞いたけど本当?

A.必ずしもそうではありません。

量刑に影響が出るかは事案次第ですが、加害者の嘘を正したり、被害者の思いを伝えたりする意義は大きいです。

9.まとめ

この記事では、被害者参加制度の利用を検討する交通事故被害者の方に向けて、制度についてと参加するメリット・デメリットなどをお伝えしました。

内容のまとめは、以下の通りです。

▼交通事故の被害者参加制度とは「被害者や家族が刑事裁判に参加できる制度」

▼被害者参加制度を利用するメリット

| 1.裁判の場で加害者に直接怒りや悲しみをぶつけられる 2.判決で評価され、被告人の量刑に影響する可能性がある 3.加害者が嘘をついている場合、公判で是正できることがある |

▼被害者参加制度を利用するデメリット

| 1.被害者参加制度の手続きや準備が大変である 2.加害者と顔を合わせなければならない(検察官などに相談すれば対処可能) |

▼被害者参加制度を利用する流れ

事故に対するやりきれない気持ちを少しでも整理するためにも、被害者参加制度の利用を検討してみてください。

| (1)担当検察官に裁判への参加申出を行い、裁判所の許可を得る (2)刑事裁判参加に向けて準備する (3)刑事裁判に参加する (4)判決が言い渡される |

被害者参加制度では、裁判の中で 証人尋問や被告人質問を通じて、加害者や証人に直接質問をすることができます。

また、裁判の最後に行われる 被害者論告 では、被害者や遺族の思いを裁判所に伝えることもできます。

さらに、被害者参加制度では「被害者参加弁護士」を付けることができ、専門的な知識を持つ弁護士が代理人としてサポートしてくれます。弁護士が同席してくれることで、裁判の手続きがスムーズになるだけでなく、精神的な負担が大きく減るというメリットもあります。

事故に対するやりきれない気持ちを少しでも整理するためにも、被害者参加制度の利用を検討してみてください。

![[01]ご予約[02]お電話で状況確認[03]無料相談](https://koutsujikopro.com/wp-content/themes/salut-koutsujikopro_v1.0.0/img/common/img_flow01_sp.png)