後遺障害診断書とは?医師任せではダメな理由と内容確認方法を解説

後遺障害診断書とは、交通事故によるケガが完治せず後遺症が残った場合に、医師にその具体的な症状や所見などを書いてもらう書類のことをいいます。

しかしながら、

「加害者の保険会社から後遺障害診断書を出してほしいと言われた」

「言われるままに後遺障害診断書を出して良いのだろうか?」

など、後遺障害診断書について、どう対処したら良いか悩む方も多いのではないでしょうか。

結論からいうと、後遺障害診断書は、医師に書いてもらうものですが、後遺障害等級認定の結果を大きく左右する重要な書類なので、医師任せにしては絶対にいけません。

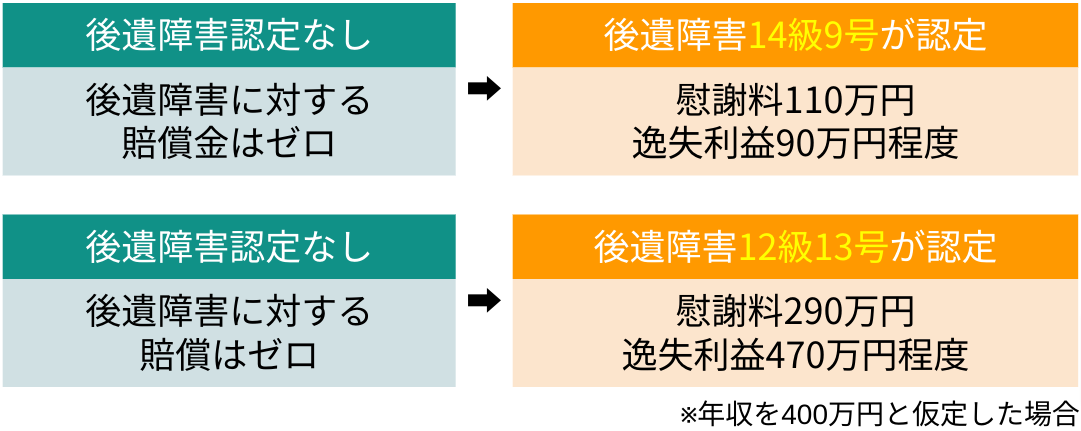

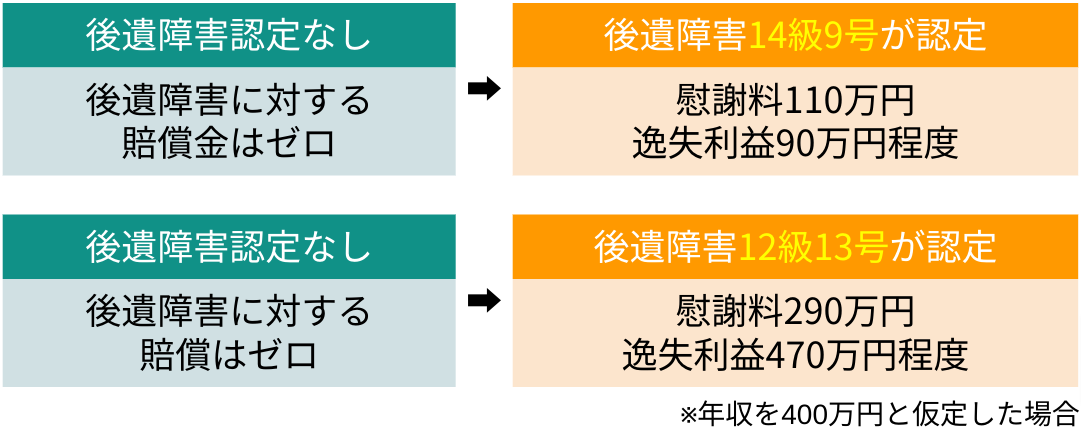

以下はあくまで一例ですが、後遺障害等級が認められると、後遺障害に対する慰謝料や逸失利益を請求することが可能となります。認められなければ、請求できません。

加害者側の保険会社に言われた通りに何となく「後遺障害診断書」を主治医に書いてもらうだけでは、診断書の内容に不備があった場合に、適切な後遺障害等級認定が得られない可能性があるので注意が必要です。

この記事では、「後遺障害診断書は何か?」という基本的な知識だけでなく、さらに踏み込んで、後遺障害診断書を医師任せにしてはいけない理由や、適切な診断書を書いてもらうために患者側ができること、後遺障害診断書の記載内容を確認するポイントまで詳しく解説していきます。

また、後遺障害診断書の提出方法や提出するタイミングについても注意が必要です。できれば、加害者側の保険会社に手続きしてもらう「事前認定」ではなく「被害者請求」で行うのがベストです。

この記事を参考に後遺障害診断書への理解を深めていただき、適切な後遺障害等級認定を得られるように自身でもできることを知っておきましょう。

この記事の監修者

弁護士 馬屋原 達矢

弁護士法人サリュ

大阪弁護士会

交通事故解決件数 900件以上

(2024年1月時点)

【略歴】

2005年 4月 早稲田大学法学部 入学

2008年 3月 早稲田大学法学部 卒業(3年卒業)

2010年 3月 早稲田大学院法務研究科 修了(既習コース)

2011年 弁護士登録 弁護士法人サリュ入所

【著書・論文】

交通事故案件対応のベストプラクティス(共著:中央経済社・2020)等

【獲得した画期的判決】

【2015年10月 自保ジャーナル1961号69頁に掲載】(交通事故事件)

自賠責非該当の足首の機能障害等について7級という等級を判決で獲得

【2016年1月 自保ジャーナル1970号77頁に掲載】(交通事故事件)

自賠責非該当の腰椎の機能障害について8級相当という等級を判決で獲得

【2017年8月 自保ジャーナル1995号87頁に掲載】(交通事故事件)

自賠責14級の仙骨部痛などの後遺障害について、18年間の労働能力喪失期間を判決で獲得

【2021年2月 自保ジャーナル2079号72頁に掲載】(交通事故事件)

歩道上での自転車同士の接触事故について相手方である加害者の過失割合を7割とする判決を獲得

交通事故被害に遭われたら、できるだけ早期に、交通事故の被害者側専門弁護士に相談することをおすすめします。これは、弁護士のアドバイスを受けることで、もらえる損害賠償金が大きく変わる場合があるからです。

弁護士法人サリュは、創業20年を迎え、交通事故の被害者側専門の法律事務所として累計20,000件以上の解決実績があります。所属弁護士の多くが1人あたり500件~1000件以上の交通事故解決実績があり、あらゆる交通事故被害者を救済してきました。その確かな実績とノウハウで、あなたのために力を尽くします。

相談だけで解決できることもありますので、まずはお気軽に無料法律相談をご利用ください。

目次

1. 後遺障害診断書とは

まずは「後遺障害診断書とは何か」を正確に理解していきましょう。

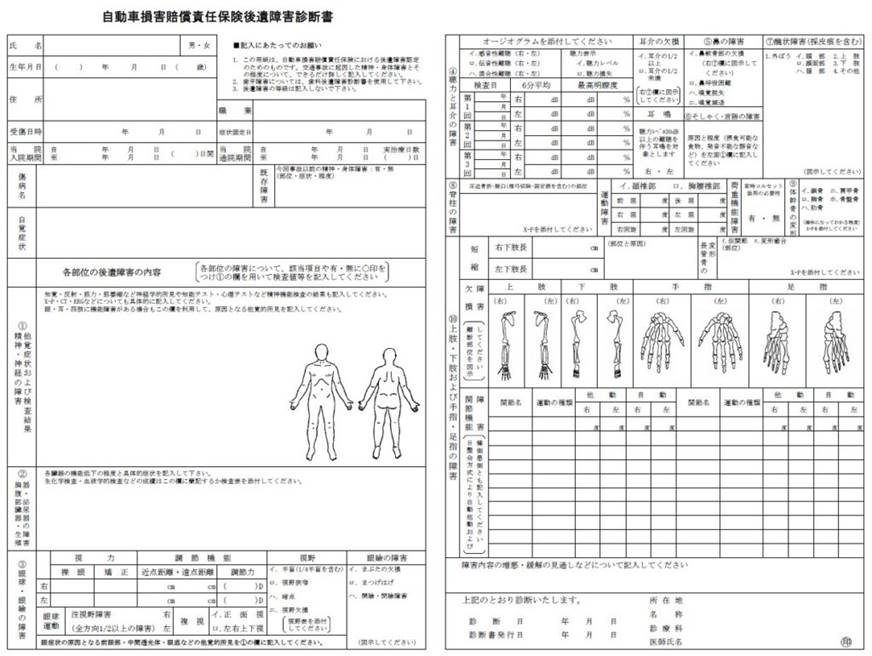

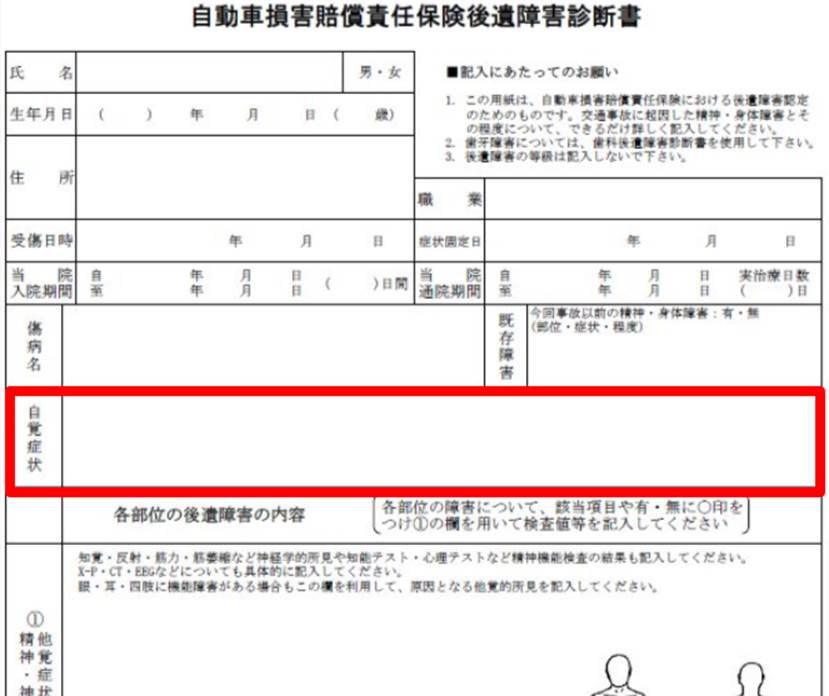

交通事故が原因の後遺症が残った場合に医師に書いてもらう「後遺障害診断書」の正式名称は、「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」といいます。

通常、加害者側の保険会社から書式をもらうのが一般的ですが、加害者側の保険会社を通さずに自分で申請する場合には弁護士が用意した書類を使うこともあります。

1-1. 完治しなかった症状や所見について医師に書いてもらうもの

後遺障害診断書とは、交通事故によるケガが完治せず後遺症が残った場合に、医師にその具体的な症状や所見などを書いてもらう書類のことをいいます。

患者が「後遺障害等級認定」を申請するために必要となる書類で、通院している病院の医師に、患者がお願いして書いてもらう書類です。

1-2. 後遺障害が認定されれば賠償金が増額する可能性がある

医師に書いてもらった後遺障害診断書を提出して、後遺障害等級認定が下りると、賠償金を増額できる可能性があります。

なぜならば、後遺障害が認められることで、「後遺障害に対する慰謝料」と「後遺障害による逸失利益」(事故による後遺障害が残らなければ将来得られたはずの収入のこと)を請求できるからです。

後遺障害が認められるか認められないかによって、賠償金の金額が百万円から1千万円単位で変わってくることもあります。

適切に認定されるためには「後遺障害診断書」の内容がとても重要となるため、適切に書かれているかどうかを自身でもチェックすることが重要となるのです。

1-3. 診断書を書いてもらう費用相場は5千円〜1万円程度

後遺障害診断書を医師に依頼して書いてもらう場合の費用相場は、5千円〜1万円程度が一般的です。ただし、書類の作成費用は病院が自由に決めることができるため、病院によっては2万円以上の価格を設定しているケースもあります。

後遺障害診断書の作成費用は、被害者側が自分で支払う必要があります。後遺障害が認定されなかった場合にはそのまま自己負担となりますが、認定されれば加害者に請求することが可能です。

後遺障害診断書を書いてもらう時点ではいったん自費で支払い、後で保険会社から支払われるケースが多いでしょう。

1-4. 後遺障害診断書の作成時期は「症状固定となったタイミング」

後遺障害診断書を医師に依頼して書いてもらうのは、症状固定となったタイミングです。

「症状固定」とは、病気やケガについて、これ以上治療を続けても病状や症状が改善されないことをいいます。治療による効果がこれ以上ないと判断された時に「症状固定」と医師が判断します。

加害者側の保険会社から「もう治療費を払えないので後遺障害診断書を出してください」と言われるケースがあるかもしれませんが、治療を続けて良くなる可能性が残っているならば、まだ作成タイミングとは言えません。医師から「症状固定」と診断されてから作成・提出するようにしてください。

治療を打ち切られそうになった場合の対処については、以下の記事も参考になさってください。

後遺障害診断書の作成を医師に依頼した場合、その場で書いてもらえることもあれば、受け取りまでに数日から1カ月程度かかることもあるでしょう。作成期間は病院によってまちまちなので、作成時に確認することをおすすめします。

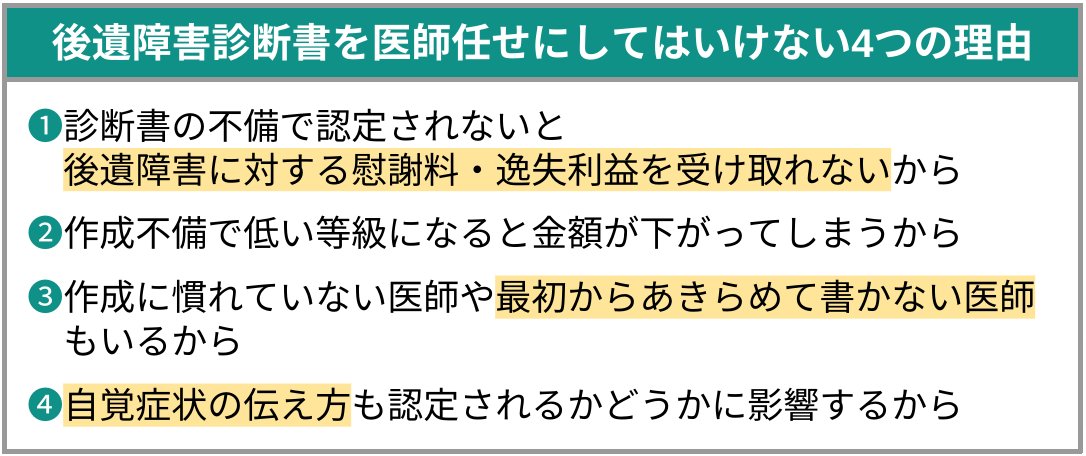

2. 後遺障害診断書を医師任せにしてはいけない4つの理由

ここからは、後遺障害診断書を医師任せにしてはいけない理由についてお話していきます。

本来ならば後遺障害等級認定が通るケースでも、後遺障害診断書の内容が適切でなければ、不認定(非該当)となってしまう(または低い等級が認定されてしまう)可能性があるからです。

後遺障害診断書を書くのはあくまでも医師ですが、医師任せにしてはいけません。

さらに詳しく理由を解説していきます。

2-1. 後遺障害診断書の不備で認定されないと後遺障害に対する慰謝料・逸失利益を受け取れないから

後遺障害診断書の内容に不備があり後遺障害が認められなければ、「後遺障害に対する慰謝料」と「後遺障害による逸失利益」を請求できなくなってしまいます。つまり、本来であれば受け取れる可能性のある賠償金を受け取れないことがあるのです。

例えば、一番軽い後遺障害等級14級9号(むちうち)であっても、認定されれば、110万円の後遺障害慰謝料(弁護士基準で算定)+年収に応じた逸失利益を請求していくことができます。認定されなければ、これらを請求することができません。

※自賠責保険の場合は、後遺障害の場合に受け取れる金額が、慰謝料と逸失利益を合わせて上限75万円と決まっています。

※逸失利益は被害者の年齢や事故前の年収などにより異なります。

もっと重い後遺障害等級であれば、さらに金額は高くなります。

2-2. 後遺障害診断書の不備で低い等級認定になると金額が下がってしまうから

後遺障害が認定されたとしても、後遺障害診断書の内容不備で、適切な等級よりも低い等級になってしまうと、受け取れる金額も下がってしまいます。

例えば、交通事故が原因でむちうちの症状が残存した場合、後遺障害等級は「12級13号」か「14級9号」のどちらかが認定されることがあります。等級が高い「12級13号」が認定されるようなケースでも、後遺障害診断書が適切に書かれていないことで「14級9号」に下がってしまうようなことがありえます。

【むちうちの後遺障害慰謝料の相場】

| 等級 | 自賠責基準 (加害者の自賠責保険からもらえる金額) | 弁護士基準 (弁護士が介入して請求していく金額) |

| 後遺障害等級12級が認められた場合の慰謝料 | 94万円 (逸失利益と合わせて上限224万円) | 290万円 (別途、逸失利益を算定) |

| 後遺障害等級14級が認められた場合の慰謝料 | 32万円 (逸失利益と合わせて上限75万円) | 110万円 (別途、逸失利益を算定) |

※加害者の保険会社からは、自賠責基準と弁護士基準の中間の金額が提案されます。

【むちうちの後遺障害逸失利益の相場】

| 等級 | 逸失利益の相場 |

| 後遺障害等級12級13号が認められた場合の逸失利益 | 470万円程度 (※年収を400万円と仮定した場合) |

| 後遺障害等級14級9号が認められた場合の逸失利益 | 90万円程度 (※年収を400万円と仮定した場合) |

※被害者の事故前の年収が上記より高い場合には、逸失利益も上記よりも高い金額となります。

※自賠責保険からもらえる金額は上限が決まっているため、12級の場合224万円、14級の場合75万円までしかもらえません(慰謝料と合わせて)。

適切な後遺障害等級認定を得るためには、後遺障害診断書の内容が適切に書かれていなければならないのです。

2-3. 診断書作成に慣れていない医師や最初からあきらめて作成しない医師もいるから

「後遺障害診断書の内容次第で後遺障害が認定されないケースもある」と書きましたが、その原因としては、後遺障害診断書の作成に慣れていない医師や最初からあきらめて作成しない医師もいるからです。

実際、「この程度では後遺障害とは認めれないという理由で後遺障害診断書の作成を断られた」「書かなくて大丈夫と言われてしまった」と当事務所に相談に来られる方もいらっしゃいます。医師は患者のケガや病気と向き合うのが仕事なので、「仕事や日常生活ができるようになったのだから後遺障害ではない」と考える医師もいるかもしれません。

また、親切・丁寧に後遺障害診断書を書いてくれたとしても、「後遺障害等級認定が通りやすい書き方」を知らない医師が書くと、不認定(非該当)になりやすい表現を使っていたり、認定に必要な情報が抜け落ちていたりして、結果として認定が通らないことも考えられます。

作成を断られた時の対処や、適切な内容になっているかをチェックするポイントについては、このあと詳しく説明していくので参考になさってください。

2-4. 自覚症状の伝え方も認定されるかどうかに影響するから

後遺障害診断書を医師任せにしてはいけない最後の理由は、自覚症状の伝え方も認定されるかどうかに影響するからです。

診断書を作成するのは医師ですが、「自覚症状」という欄に書かれる内容は、患者(あなた)が医師に伝えた内容を基に記載されます。

後遺障害診断書の「自覚症状」の欄は、後遺障害の等級認定の審査に大きく影響する部分であり、伝え方が非常に重要となります。つまり、あなた自身が通院のたびに医師に伝える言葉が、後遺障害等級認定にあたって非常に重要なポイントとなるということです。

具体的な自覚症状の伝え方については、次の章で詳しく解説しますので参考になさってください。

3. 適切な後遺障害診断書を書いてもらうために患者側ができること

ここからは、適切な後遺障害等級認定を得るために、適切な後遺障害診断書を医師に書いてもらうためのポイントを3つ紹介していきます。

どれも重要なポイントなのでしっかりチェックなさってみてください。

3-1. 自覚症状を正しく伝えて理解してもらう

後遺障害診断書の「自覚症状」欄を記載するのは医師ですが、そのベースとなるのは患者の通院時の言葉となります。

前述した通り、自覚症状の伝え方が悪いと適切な後遺障害等級が認定されないことがあるため、通院時の自分の言葉には注意する必要があります。具体的には、いつ、体のどこが、どう悪いのかを具体的に伝えることが大切です。

後遺障害が認定されるためには、その症状が、将来、仕事や家事に支障を与えるのかが、しっかりと伝わることが重要です。下記にポイントをまとめたので、自分が感じている症状を医師に正確に伝えましょう。

【後遺障害が認定されるためのポイント】

| 時期 | いつ痛いのか |

| 部位 | 事故時から症状の部位の変化があるか |

| 推移 | 症状の改善が認められるか |

よくある失敗例として、「痛みやしびれの大きさの波があること」の伝え方が悪かったせいで「常時性」が伝わらず、医師に誤って「痛みがある時と無い時がある」のように伝わってしまうケースがあります。

例えば「雨の日に特に強く痛む」というのを「雨の日に痛むんです」と表現してしまうと、痛みやしびれが常にあって「特に雨の日がひどい」と主張したつもりが、医師は「雨の日以外は症状は出ないのか」と勘違いしてしまう恐れがあるので注意しましょう。

むちうちの後遺障害を正しく認めてもらうためのポイントについては、以下の記事もぜひ参考になさってください。

3-2. 書いてもらった後遺障害診断書を自分でも確認する

後遺障害診断書の内容が実態とあっているかをチェックしたり、必要な情報が書かれていなかったりしないかを確認するために、医師に書いてもらった後には必ず自分でも内容を精査しましょう。

詳しいチェックポイントは次の章で解説しますが、例えば「実施した検査の内容が書かれていない」「自覚症状として伝えたものと異なる書き方をしている」など記載漏れや間違いがあると、本来認定されるべきケースでも不認定(非該当)となる(または等級が下げられる)可能性があります。

4章を参考にしながら、厳しくチェックしていきましょう。

3-3. 医師が適切な後遺障害診断書を書いてくれない場合には弁護士に相談する

後遺障害診断書の作成を断られたり雑に書かれたりと、医師が協力的ではない場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

また、3-2でチェックした結果、後遺障害診断書の書き直しを依頼しても、明らかな間違いではない限り、基本的には書き直しに応じてくれないと考えたほうが良いです。「めんどくさい患者だな」と思われてしまい医師との関係性が悪化してしまうのはよくありません。

後遺障害診断書の内容に納得がいかない場合には、後遺障害の認定に詳しい弁護士に相談をして介入してもらう方法があります。

弁護士によっては、医師が書き直せる範囲の修正案を一緒に考えて助言してくれるケースもあるでしょう。例えば当事務所(弁護士法人サリュ)のように、提携している顧問医師と連携を取りながら、医学的知識を蓄積し、後遺障害申請者の希望に最大限寄り添ってくれる弁護士を探すのがおすすめです。

3-4. 早い段階から後遺障害等級認定についての知識を付けておく

先ほどの内容とも関連しますが、適切な後遺障害診断書を書いてもらうためには、早い段階から、後遺障害等級認定についての知識を付けておくことも重要です。なぜならば、ケースによっては「通院頻度が少ない」などの理由で後遺障害が認められないようなケースもありうるからです。

例えば、むちうちの場合、一般的に、整形外科でしっかりと治療をしても治らなかったという治療の経過があると後遺障害が認めれやすいといわれています。

通院日数が少なかったり1ヶ月以上通院していない期間があったり、整形外科ではなく整骨院ばかりに通ったりしている場合、後遺障害が認められにくくなる可能性があります。

これを知らずに、「痛みは続いているのに自己判断で通院を中止してしまった」「痛みはあるが我慢して病院に通う日数を減らしていた」となると、認定されるべきものも認定されないことがありえます。

加害者側の保険会社からの治療費の打ち切りをきっかけに通うのをやめてしまった場合も同様です。

病院の通い方や打ち切りの対応、症状固定のタイミングについて迷うことがあれば、ぜひ当事務所サリュにご相談ください。

4. 後遺障害診断書の記載内容と確認するポイント

ここからは、後遺障害診断書の記載内容と確認するポイントを解説していきます。担当医師に診断書を記載してもらった後には、しっかり自分でも内容を確認しましょう。

仮に、診断書が封筒に入れられていても、開けて中身を確認してから保険会社に提出してください。自分の診断書ですから見る権利があります。

特に確認が必要なポイントを以下に記載します。

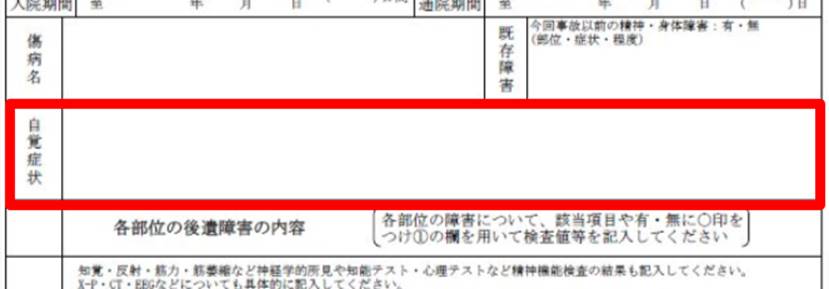

4-1. 自覚症状(★重要)

自覚症状の欄は、被害者本人が訴えている症状を詳しく記載してもらう欄です。この自覚症状に記載する内容は、後遺障害の等級認定の審査に大きく影響しますので特に注意しましょう。自覚症状に書かれていない症状は後遺障害として認定されませんので、漏れがないよう記載してもらうのがベストです。

後遺障害認定は書面による審査なので、いくら自覚症状が大きくても、その内容が後遺障害診断書に書かれていなければ、自覚症状が無いと判断されてしまうのです。

また、自覚している症状が「日常生活や仕事にどのような影響を与えているか」「どの程度現れるか」「現れる頻度や時間帯など」を具体的に含めて伝えることが大切です。

| 良い表現の例 ・腰に痛みが残り、20分以上座っていることができない ・首や肩にしびれが残っていてうつむけないため、パソコン作業や家事ができない ・腰痛があるため、重いものを持つことができなくなってしまった ・手に痛みがあり、一人では食事や着替えができない |

| 悪い表現の例 ・首や肩に違和感がある ・全身がしんどい ・上肢の痛み |

どのような自覚症状が残り、それによりどんなふうに日常生活や仕事に悪影響を及ぼしているかをしっかり医師に伝えましょう。自覚症状が抽象的であったり、痛みの箇所がはっきり記載されていないと後遺障害等級認定に不利になる可能性があります。

内容を実際に診断書に記載するのは医師ですが、できるだけ詳細に伝えるとともに、日常生活や仕事への影響も省略せずに書いてもらえるよう依頼しましょう。また、後遺障害診断書を受け取った時にも、自分の訴えた症状と内容がしっかり記載されているか確認してください。

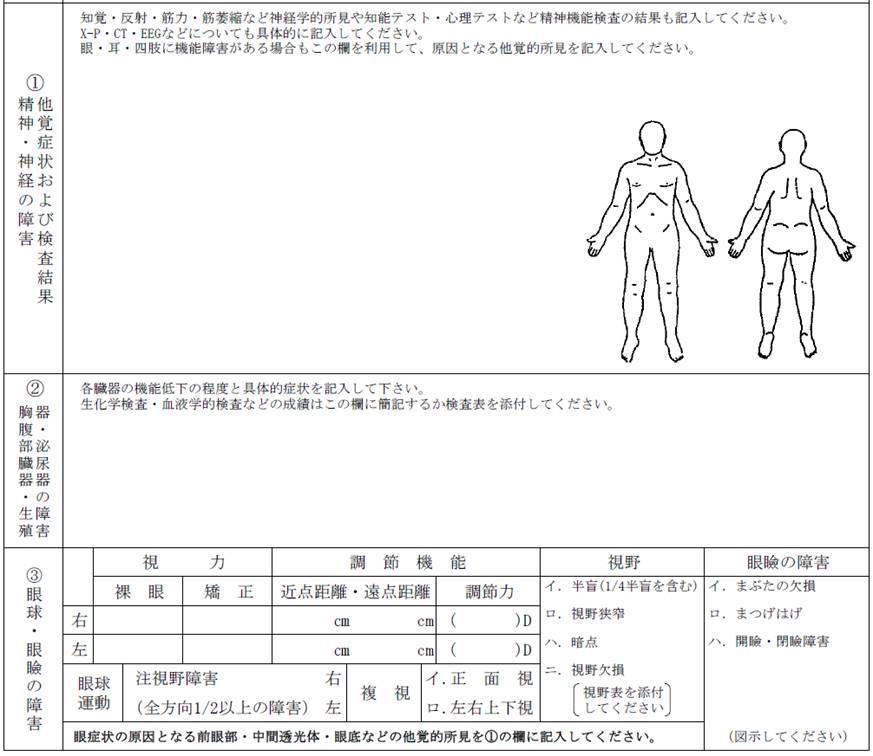

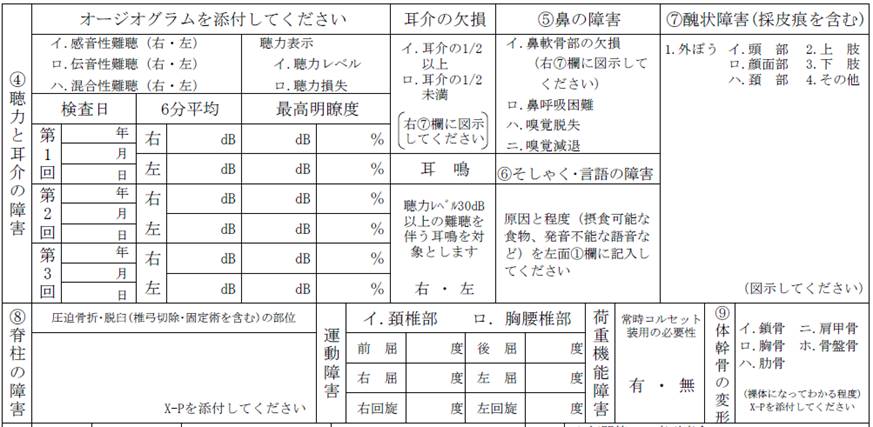

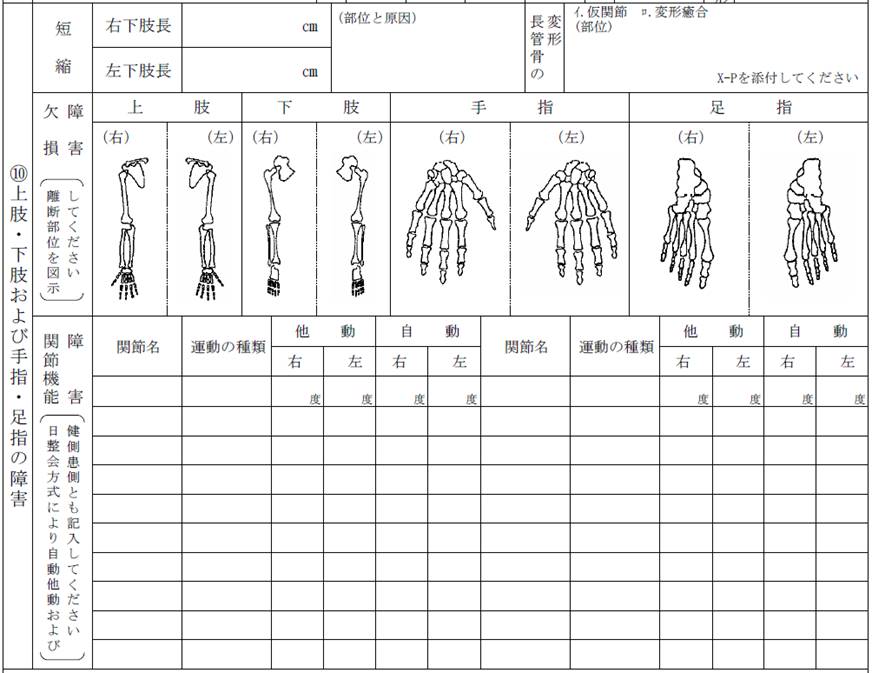

4-2. 他覚症状および検査結果(①~⑩)(★重要)

症状固定時に残っている他覚症状や、各種検査の結果を記載してもらう欄です。他覚症状とは、本人以外の第三者である医師が客観的に捉えることができる症状のことです。

これらの欄には、神経学的検査(手足の運動麻痺や感覚障害の有無などを調べる検査)、画像検査(レントゲン・CT・MRIなど)、脳波検査、知能テスト・心理テストなど精神機能検査、医師による触診・視診の結果などを記載してもらいます。

後遺障害によっては、自覚症状を裏付けるような他覚症状がなければ、後遺障害として認定されないものもあります。そのため、自覚症状を他覚的に認めるような内容をここに記載できるのがベストです。

例えば、むちうちによるしびれや痛みは、単なるレントゲン検査では所見が見つからない場合があります。いくら自覚症状があっても、他覚的な所見がない場合、後遺障害等級の認定を受けることは厳しくなります。

レントゲン検査で異常が見つからない場合には、別の神経学的検査を受けさせてもらい、客観的な所見を見つけて記載してもらえるようにしましょう。

| 良い表現の例 ・腱反射 異常値 ・CTに骨の変形癒合、偽関節、関節面の不正あり ・MRIで腱板、靭帯、半月板、関節包などの部位に損傷あり ・頸椎に骨棘あり、椎間孔狭小化 ・神経電動検査 異常値 |

| 悪い例 ・醜状痕があるのに、醜状の欄に記載がない ・聴力障害があるのに、聴力測定の結果が記載されていない (症状を客観的に裏付ける証拠が記載されていないと、認定されません。) ・可動域制限があるのに、可動域の記載がない (特に、自賠責保険の可動域制限などの機能障害の認定は、原則として自動値ではなく他動値を考慮して等級該当性を判断します。自動値のみの記載だと、認定されない場合があります。) ・「原因不明」「異常なし」など、自覚症状を裏付けできない内容が記載されている ・自覚症状を裏付けるための必要な検査を行っていない場合も、後遺障害を認定できない |

医師に後遺障害診断書を書いてもらった後は、自覚症状を裏付けるような他覚症状が記載されているかをチェックしましょう。また、必要な検査がされていないことに気付いた場合には、別の検査を受けさせてもらうなどの対応が必要かもしれません。

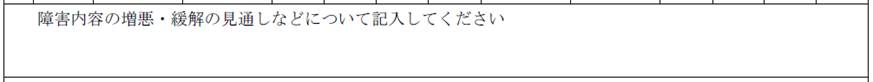

4-3. 障害内容の増悪・緩解の見通しなど(★重要)

「障害内容の増悪・緩解の見通しなど」の欄には、被害者の後遺障害が今後どうなるか、医師が考える見通しを記載してもらいます。増悪とは「症状が悪化すること」、緩解とは「症状が治まること」をいいます。

ここでは、医師が将来にわたって後遺障害として残ることを認めている場合には、以下のように「症状が固定する」「緩解しない」という内容を書いてもらうのがベストです。

| 良い表現の例 ・症状固定と考える ・緩解の見込みなし ・緩解は困難と思われる |

| 悪い例(今後良くなる可能性を含んだ記述は避ける) ・緩解の見込み ・回復(治癒・軽減)する可能性あり ・今後軽快していくと思われる ・予後不明 |

後遺障害診断書は「今後回復しないであろう障害が残ってしまった」ことを証明するためのものです。

ここで医師が具体的に今後回復することを見通している場合には、そのように書かれても仕方がありませんが、「回復」「緩解」「治癒」「軽減」「軽快」「予後不明」などの見通しを記載されてしまうと、将来治るものは後遺障害ではないという理由で、後遺障害等級が認定されない可能性が高くなるので注意しましょう。

5. 後遺障害診断書の提出などを保険会社任せにしないことも重要

適切な後遺障害等級の認定を受けるには、不備や誤りのない後遺障害診断書を書いてもらうとともに、もうひとつ、加害者側の保険会社任せにしないことも大切です。

通常、加害者が加入している任意保険会社などから「後遺障害診断書を提出してください」と言われて用意して、保険会社が主導となって後遺障害等級認定が進んでいきます。

しかしながら、相手側に任せっぱなしでは、場合によっては自分が不利になる可能性がありえます。

相手任せにしないためには、後遺障害診断書の提出方法や提出するタイミングに気をつけることが大切です。詳しく以下で説明していきます。

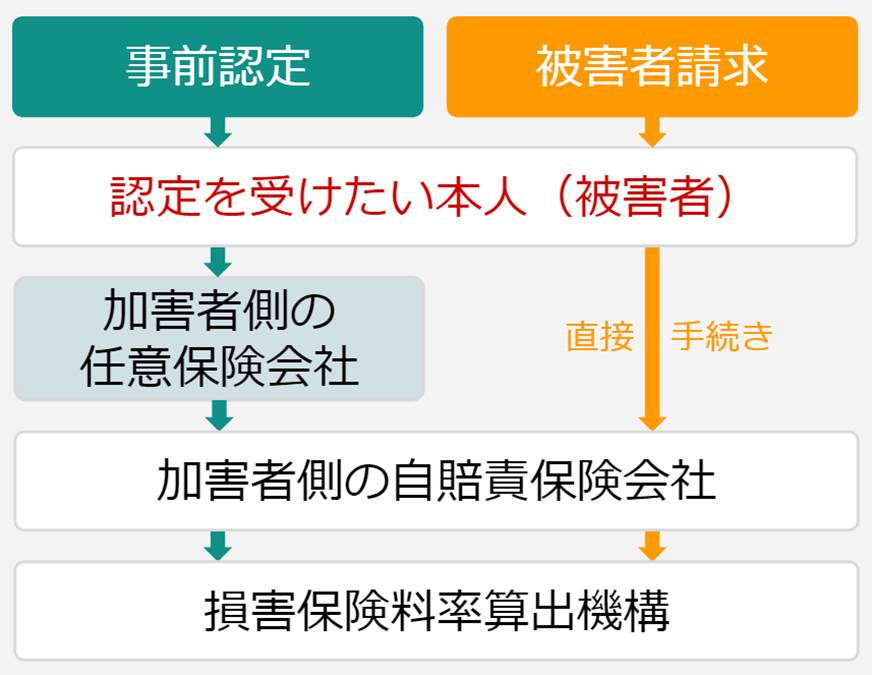

5-1. 事前認定(加害者の保険会社経由)ではなく「被害者請求」で行う

後遺障害診断書の提出の仕方には、(1)加害者の保険会社経由の「事前認定」と、(2)被害者が直接提出する「被害者請求」があります。できれば後者の「被害者請求」で後遺障害等級認定の申請をおこなうことをおすすめします。

「被害者請求」で手続きを進めるべき理由としては、後遺障害診断書以外に、交通事故の大きさを示す資料など、認定に有利な情報を選んで添付することができるからです。

一方、「事前認定」では、加害者の保険会社側に後遺障害診断書を渡すだけで済むため簡単ですが、他の資料は保険会社が用意するため、かならずしも被害者が有利になる情報が添付されない可能性があります。

事前認定で審査を出す場合には、どの資料で審査をするのかをしっかりと保険会社と協議しておきましょう。

「被害者請求」を行いたい場合には、書類を集めたり手続きを自分で進めたりする必要があり少々大変となります。できれば後遺障害に詳しい専門家に手続きのサポートを依頼すると良いでしょう。

5-2. 保険会社の言われるまま症状固定(治療終了)にしないようにする

加害者側の保険会社から「そろそろ後遺障害診断書を出してください」と言われた場合、本当にその時点で「症状固定」として良いのかを主治医としっかり話し合って、納得して決めることが大切です。

症状固定にするということは、治療終了を意味します。保険会社によっては、「これ以上治療費を払いたくないから」という気持ちで、後遺障害診断書の提出を求めてくることがあるので注意が必要なのです。

保険会社に言われたから症状固定にするのではなく、治療終了のタイミングはじっくりと話し合った上で決めるべきです。

もし一括対応を打ち切られたとしても、後遺障害等級の認定が見込めるケースならば、労災保険や自分の健康保険などを使用して医師が固定と判断するまで治療を継続することをおすすめします。

判断が難しい場合には、別の医師のセカンドオピニオンを利用したり、サリュのような後遺障害についての知識・経験が豊富な弁護士に相談したりするようにしましょう。

6. 交通事故に強い弁護士のサポートで後遺障害等級認定を獲得した事例

ここからは、後遺障害診断書の内容など後遺障害等級認定に不安を覚えて、当事務所サリュにセカンドオピニオンとして相談に来られた方の実例を紹介していきます。

6-1. 若年での認定が難しいむち打ちの後遺障害等級認定を得ることができた事例

Xさん(20代前半・女性)は自動車を運転して信号機のある交差点を左折する際に、横断歩道の手前で停車していたところ、後方から加害車両に追突され、頚椎捻挫、背部挫傷、腰部挫傷の怪我を負いました。

事故直後から治療を開始しましたが、約3ヶ月半が経過した際に、保険会社より治療費の打ち切りを宣告され、サリュへご依頼いただくこととなりました。弁護士が保険会社と治療費対応の延長交渉を行いましたが、保険会社からは、医療照会の結果、「Xさんに他覚所見がないこと」や「むちうち症の治療費対応期間は通常3ヶ月が妥当である」などから、そのまま治療費対応終了となってしまいました。

保険会社の治療費対応に関しては法的に強制させることが難しく、そのため、Xさんにはその後約2か月間は健康保険を使用し、治療費を立替えて通院を継続していただきました。

その後、症状固定と診断されたのを踏まえて、サリュでは、Xさんに残存した症状を聞き取り、後遺障害診断書の作成をサポートし、万全の内容をもって自賠責保険会社に申請を行いました。その結果、自賠責保険会社より、受傷したすべての部位について後遺障害第14級9号の認定を受けることができました。

一般的に若年の方は受傷をしても回復力があり、また、MRI画像上、異常所見が見受けられにくいことから後遺障害認定を受けづらい傾向にあります。しかしXさんは通院実績が評価されたこともあり、すべての部位で後遺障害認定を受けることができました。

また、ご自身で立替えていた治療に関しても、その後の交渉により、保険会社より全額支払いを受けることができました。

事例352:治療が打ち切られても、健康保険で治療を継続。後遺障害認定を受けにくい若年者でも、治療実績を重ねたことで後遺障害認定を受けた事例

6-2. 後遺障害等級7級が認められて損害賠償金2351万円を受領できた事例

Pさん(事故当時公務員・男性)は、通勤途中、横断歩道もしくはそれと同視できる横断歩道付近を横断中に前方不注視の自動車に跳ねられました。Pさんは頭部及び股関節を受傷して治療を行っていましたが、今後、事故の損害賠償請求などをどう進めて良いか悩み、サリュにご依頼いただきました。

Pさんは、本件事故後、労災保険を使用し、A病院で高次脳機能障害の経過観察(検査含む)、B病院で左腸骨骨折後のリハビリを行っていました。その間、サリュはPさんから治療経過を定期的に確認するとともに、ときにはB病院の主治医と話して、主治医の想定する症状固定時期なども確認していました。

その後、A病院の経過観察(検査含む)が終了したため、サリュは、A病院及びB病院に後遺障害診断書などの作成を依頼し、主治医に後遺障害診断書等を作成してもらいました。その資料一式を自賠責保険会社に提出し、後遺障害等級認定申請を行った結果、後遺障害等級7級が認められ、Pさんは自賠責保険金1051万円を受領しました。

自賠責保険会社による等級認定後、サリュは、事故により1年間の休業を余儀なくされ、定年退職後も再就職できなかった63歳元公務員の逸失利益などについて、相手保険会社と粘り強く交渉し、結果として相手保険会社に逸失利益を認めさせ、Pさんは示談金1300万円を受領しました。

最終的に、Pさんは自賠責保険金を含め損害賠償金2351万円を取得することができました。

Pさんの場合、高次脳機能障害の経過観察(検査含む)に長期間かかったこと、相手保険会社の誠意のない対応でなかなか回答をしてこなかったことなどから、ご依頼から解決まで2048日を要しました。この間、サリュはPさんに常に寄り添い、Pさんを何度も励ましながら、本件事故に向き合い続けました。事件解決後、Pさんからは、感謝の言葉をいただきました。

事例348:高次脳機能障害で後遺障害等級7級認定、自賠責保険金を含め損害賠償金2351万円を獲得

7. 後遺障害診断書のことでお悩みならサリュにご相談ください

ここまで後遺障害診断書について解説してきました。事故が原因の後遺症が残った場合に、後遺障害診断書が等級認定のためのとても重要な書類になることを理解できたのではないでしょうか。

しかしながら、診断書の内容は医師に書いてもらうものですし、結局のところ「どう進めていったら良いか不安」と感じる方も多いかもしれません。

「見てもらっている医師がちゃんと書いてくれるか不安」「加害者側の保険会社に任せて進めて良いか不安」という方は、ぜひサリュの無料相談をご活用ください。

「被害者請求」は準備する書類が多くて大変なので、一般的には保険会社に診断書だけ提出する「事前認定」を選ぶ方が多いでしょう。

しかしながら、もし保険会社の治療中の対応が悪く、審査に不安がある場合には、自分で書類を準備できる「被害者請求」の方がおすすめです。たとえば、治療期間について保険会社と被害者との間で見解の不一致がある場合、保険会社任せにしてしまうと、保険会社の認める治療期間の診断書しか資料を提出してくれないかもしれません。治療期間に争いがあるケースでは、積極的に被害者請求をしていくべきです。

書類の準備は大変ですが、サリュにご依頼いただければ、適切な後遺障害等級を得るために有利な書類のアドバイスなども含めて、対応させていただきます。サリュは相談料・着手金0円、ご来所不要でのご相談を受け付けております。ぜひお気軽にご相談ください。

電話で無料相談する方は、下記をクリックしてください。

メールで無料相談する方は、下記をクリックしてください。

まとめ

本記事では「後遺障害診断書とは何か」について解説してきました。最後に、要点を簡単にまとめておきます。

▼後遺障害診断書とは

| ・完治しなかった症状や所見について医師に書いてもらうもので、患者が「後遺障害等級認定」を申請するために必要となる書類 ・後遺障害が認定されれば賠償金が増額する可能性がある ・診断書を書いてもらう費用相場は5千円〜1万円程度 ・後遺障害診断書の作成時期は「症状固定となったタイミング」 |

後遺障害診断書を医師任せにしてはいけない4つの理由

| ・後遺障害診断書の不備で認定されないと後遺障害に対する慰謝料 ・逸失利益を受け取れないから ・後遺障害診断書の不備で低い等級認定になると金額が下がってしまうから ・診断書作成に慣れていない医師や最初からあきらめて書かない医師もいるから ・自覚症状の伝え方も認定されるかどうかに影響するから |

適切な後遺障害診断書を書いてもらうために患者側ができること

| ・自覚症状を正しく伝えて理解してもらう ・書いてもらった後遺障害診断書を自分でも確認する ・医師が適切な後遺障害診断書を書いてくれない場合には弁護士に相談する ・早い段階から後遺障害等級認定についての知識を付けておく |

後遺障害診断書を書くのは主治医ですが、医師任せにしていると後悔する羽目になりかねません。自分でも後遺障害診断書や後遺障害等級認定に関する知識を身につけて、認定時に適切に自覚症状や他覚症状が伝わるよう留意しましょう。

![[01]ご予約[02]お電話で状況確認[03]無料相談](https://koutsujikopro.com/wp-content/themes/salut-koutsujikopro_v1.0.0/img/common/img_flow01_sp.png)