交通事故の聴覚障害は後遺障害認定へ|受け取れるお金と認定のコツ

「交通事故によって耳を損傷し、治療に通っていたが、聴覚障害が残ってしまった。これからどうすればいいのか。」

交通事故によって耳に障害が残ってしまった方は、失意を感じるとともに、これからの仕事や生活に不安を抱いていることと思います。

事故によって聴覚障害が残ったら、「後遺障害認定」を受けられる可能性があります。

後遺障害認定を受けられると、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できるようになります。

自身の耳の症状が後遺障害にあてはまりそうなら、認定申請を行うようにしましょう。

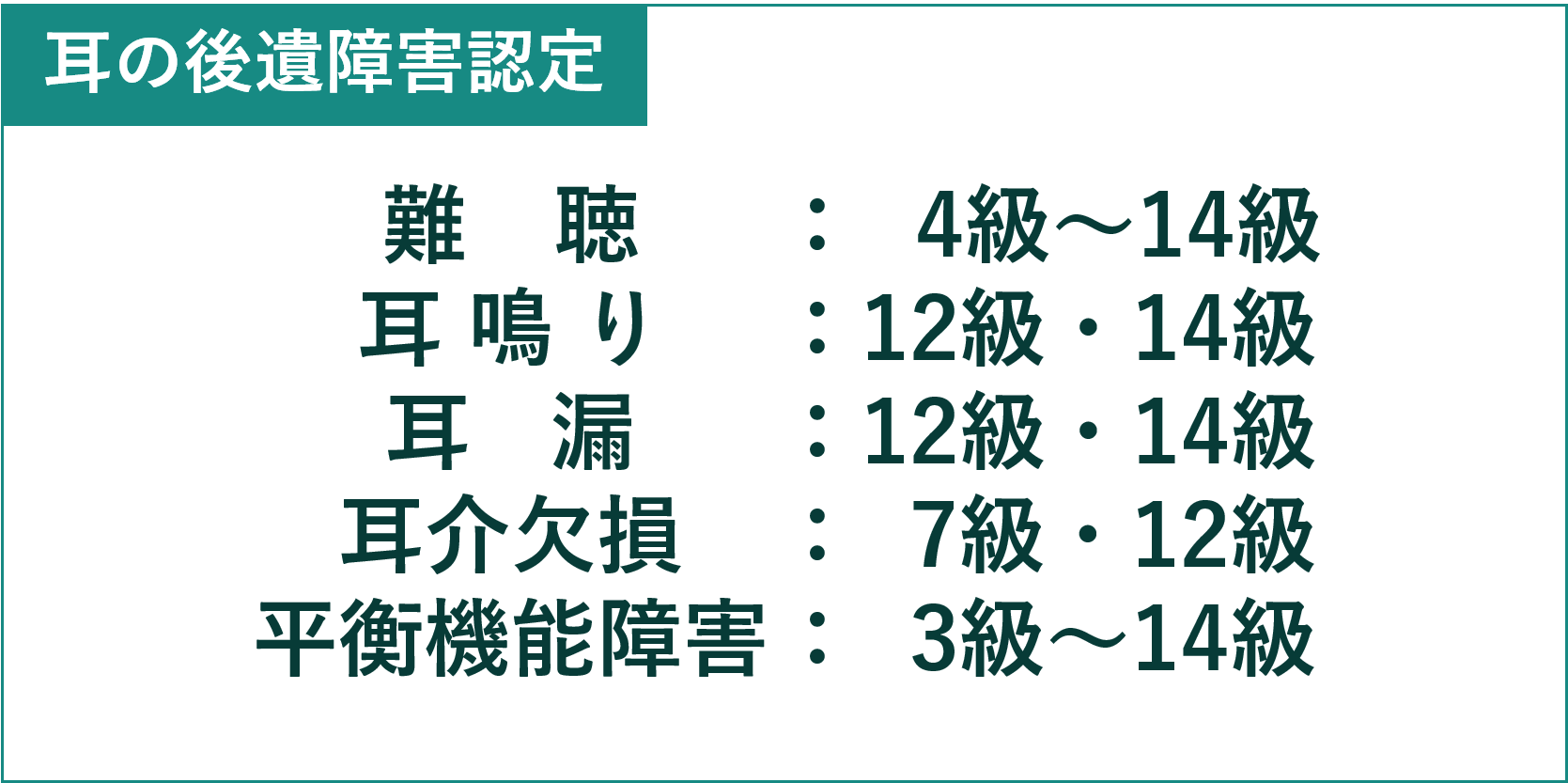

耳の後遺障害認定には、下記種類があります。

症状が重いほど等級が上がり、請求できる金額も大きくなります(耳に関する後遺障害の場合、3級が最も重い)。

しかし、後遺障害認定は申請しても簡単には認められません。認められたとしても、期待よりも低い等級に区分されるケースが多いです。

特に聴覚障害は、交通事故との因果関係を証明しづらく、第三者に分かりづらいため、認定の難易度が一層上がります。

知識のない素人が認定の手続きを行うと、認定されない、または実際の後遺症よりも低い等級に区分され、本来受け取れるはずだった慰謝料や逸失利益が大幅にダウンしてしまう可能性が高いでしょう。

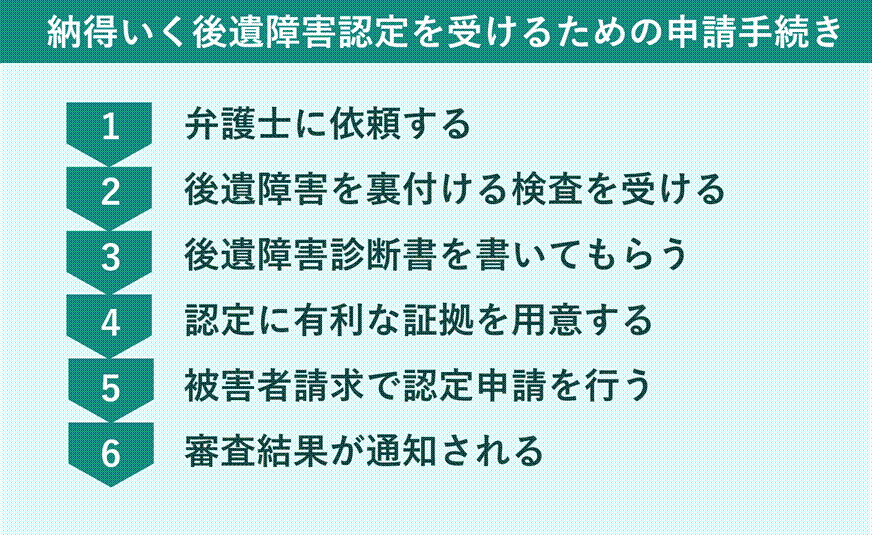

後遺障害認定で失敗しないためには、申請手続きの進め方が重要です。

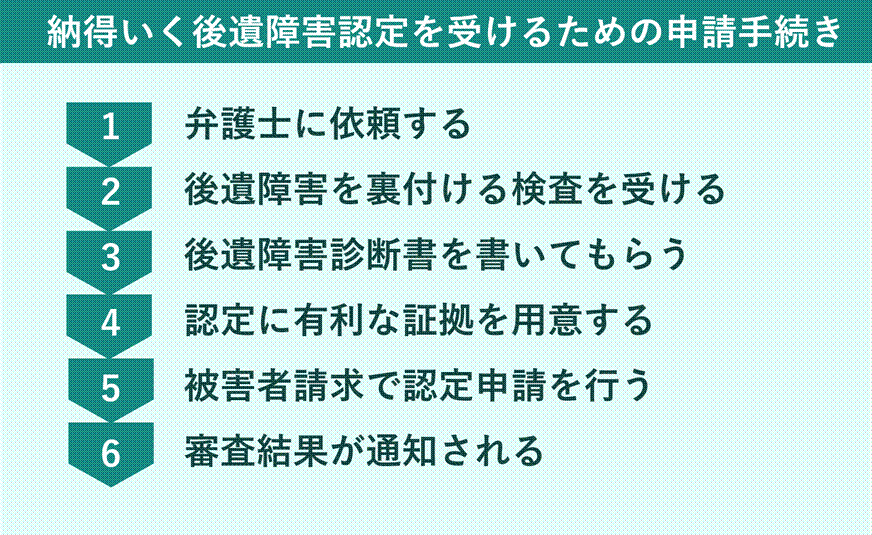

下記ステップのとおりに進めていけば、希望どおりの認定を受けられる可能性が高まります。

後遺障害等級の認定は、今後の人生を大きく左右する重要な局面です。

最大限の賠償を受けられるよう、高い等級の認定を目指して手続きを進めていきましょう。

すぐに後遺障害認定の具体的な申請方法を確認したい方は、5.納得いく後遺障害認定を受けるための申請手続き6ステップへお進みください。

後遺障害認定についてまだよく知らない場合は、最初から読み進めていくことをおすすめします。

【本記事で分かること】

| ・交通事故により耳に障害が残ったらすべき「後遺障害申請」 ・耳の後遺障害の種類と等級 ・後遺障害認定を受けたら請求できるお金「後遺障害慰謝料」「逸失利益」の目安金額と計算方法 ・納得のいく後遺障害認定を得ることの難しさ ・納得のいく高い等級の後遺障害認定を受けるための申請手続き6ステップ |

本記事を読めば、耳障害における「後遺障害認定」について理解でき、認定申請できるようになります。

ぜひ最後まで読んでいってください。

この記事の監修者

弁護士 河村 和貴

弁護士法人サリュ

大宮事務所

埼玉弁護士会

交通事故解決件数 800件以上

(2025年9月時点)

【略歴】

中央大学法科大学院

【獲得した画期的判決、和解、示談等】

むち打ち自賠責14級認定も、訴訟により13級相当の労働能力喪失率が認定された勝訴的和解

保険会社から2250万円の賠償金提示を受けたものの、示談を提起し3600万円を認定させた勝訴的和解 など

【弁護士河村の弁護士法人サリュにおける解決事例(一部)】

事例332:事前提示賠償額2000万円から、交渉で3500万円まで増額解決した事例

事例335:専業主夫として休業損害を認定させ、後遺障害も異議申立で獲得した事例

事例345:相手方保険会社の提示額から500万円以上増額し、スピード解決事例

交通事故被害に遭われたら、できるだけ早期に、交通事故の被害者側専門弁護士に相談することをおすすめします。これは、弁護士のアドバイスを受けることで、もらえる損害賠償金が大きく変わる場合があるからです。

弁護士法人サリュは、創業20年を迎え、交通事故の被害者側専門の法律事務所として累計20,000件以上の解決実績があります。所属弁護士の多くが1人あたり500件~1000件以上の交通事故解決実績があり、あらゆる交通事故被害者を救済してきました。その確かな実績とノウハウで、あなたのために力を尽くします。

相談だけで解決できることもありますので、まずはお気軽に無料法律相談をご利用ください。

目次

1.交通事故で聴覚障害が残ったら、後遺障害認定を受けられるか確認すべき

交通事故で耳を損傷し、治療を続けたものの何らかの障害が残ってしまったら、後遺障害認定を受けられる可能性があります。

聴覚障害が残ったら、まずは後遺障害認定を受けられるかどうか確認しましょう。

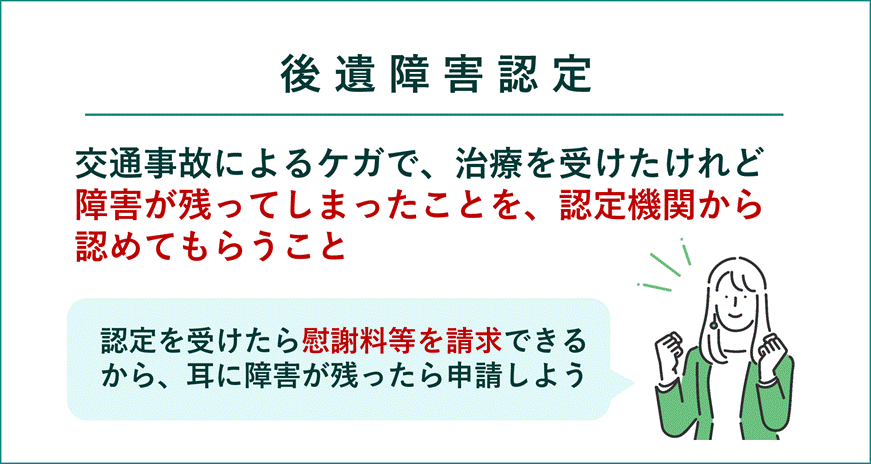

▼用語解説

| 後遺障害申請とは ・交通事故によるケガで、治療を受けたけれど後遺症が残ってしまったことを、自賠責保険の認定機関から認めてもらう手続きのこと ・重い順から、第1級から第14級に区分される(耳の後遺症は3級が最高等級) |

耳に関する後遺障害認定の基本情報は下記のとおりです。

【耳の後遺障害認定について】

| 対象 | ・対人事故 ・単独事故(任意保険に加入している場合のみ) |

| 後遺症の種類と等級 | 難聴:4級~14級 耳鳴り:12級・14級 耳漏:12級・14級 耳介欠損:7級・12級 平衡機能障害:3級~14級 |

| 後遺障害認定の申請方法 | 症状固定(※)後、耳と脳の検査を受け、診断書を作成してもらい、ほかの書類と一緒に提出する |

| 後遺障害認定の申請先 | 損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所(保険会社経由) |

※症状固定:治療を受けてもこれ以上よくならない時点のこと、医師が判断

後遺障害の認定を受けると、後遺障害に対する慰謝料や逸失利益などの賠償金を請求できるようになります。

次章の等級表を見て、症状があてはまるようなら認定申請を行いましょう。

| POINT! 認定は専門機関へ申請!治療した病院で認定するのではない 認定は、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所(保険会社経由で申請)で行われます。治療を続けていた病院で医師が行うわけではないのでご注意ください。 |

2.聴覚障害の種類と後遺障害の等級

それではどのような耳の後遺症が、後遺障害と認定されるのかを確認していきましょう。

耳に関する障害は、大きく下記5つの種類があります。

【耳の障害の種類と等級】

| 1.難聴の後遺障害等級:4級~14級 2.耳鳴りの後遺障害等級:12級・14級 3.耳漏の後遺障害等級:12級・14級 4.耳介欠損の後遺障害等級:7級・12級 5.平衡機能障害の後遺障害等級:3級~14級 |

※正確には「聴覚障害」に分類されないケースもありますが、耳に関する障害として紹介していきます。

それぞれの障害の詳細と、認定される可能性のある後遺障害等級について、ひとつずつ見ていきましょう。

2-1.難聴の後遺障害等級:4級~14級

難聴とは、音がまったく聞こえなくなった、あるいは聞こえにくくなった状態のことです。

音量の単位dB(デシベル)を主な基準にして、どの程度まで聞こえるかによって等級が分かれます。

両耳か片耳かで等級が異なるので、それぞれの等級の基準を下表にまとめました。

【両耳の難聴の後遺障害等級】

| 等級 | 聴力目安(※) | 程度の目安 |

| 4級3号 | 両耳90dB~ | 両耳の聴力を全く失った |

| 6級3号 | 両耳80dB~ | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない |

| 6級4号 | 一耳90dB~ 他耳70dB~ | 片耳の聴力を全く失い、もう片方の耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない |

| 7級2号 | 両耳70dB~ | 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない |

| 7級3号 | 一耳90dB~ 他耳60dB~ | 片耳の聴力を全く失い、もう片方の耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない |

| 9級7号 | 両耳60dB~ | 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない |

| 9級8号 | 一耳80dB~ 他耳50dB~ | 片耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、もう片方の耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である |

| 10級5号 | 両耳50dB~ | 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である |

| 11級5号 | 両耳40dB~ | 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない |

出典:一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構「後遺障害等級」

※最高明瞭度の割合(%)が低い場合はdBの基準数値が異なる

【片耳の難聴の後遺障害等級】

| 等級 | 聴力目安(※) | 程度の目安 |

| 9級9号 | 一耳90dB~ | 片耳の聴力を全く失った |

| 10級6号 | 一耳80dB~ | 片耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない |

| 11級6号 | 一耳70dB~ | 片耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない |

| 14級3号 | 一耳40dB~ | 片耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない |

出典:一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構「後遺障害等級」

※最高明瞭度の割合(%)が低い場合はdBの基準数値が異なる

どの等級の認定を受けられそうかは、症状固定後に受ける聴力検査によって見込みを立てられます(5-2で解説)。

2-2.耳鳴りの後遺障害等級:12級・14級

耳鳴りは、実際に音は生じていないのに、耳や頭の中に音を感じてしまう症状です。

難聴に伴い、常時耳鳴りがあれば、認定を受けられる可能性があります。音の種類(ピーピー、ジージー、キーンなど)は問いません。

自賠法施行令では、耳鳴りに関しては症状について定まった等級がありませんが、程度に応じて下記等級に準じていると評価されます。

【耳鳴りの後遺障害等級】

| 等級 | 程度の目安 |

| 12級相当 | 難聴に伴い著しい耳鳴が常時あることが、検査で評価できる |

| 14級相当 | 難聴に伴い耳鳴が常時あることが、合理的に説明できる |

参考:厚生労働省「耳及び口の障害等級認定基準の一部改正」について

なお、「常時」とは、必ずしも24時間ずっとである必要はありません。日中は音を感じず、夜になると感じるようになるというケースもあてはまります。

実際に、後遺障害に該当するのか、どの等級に区分されそうかは、検査を受けて見込みを立てます(5-2で解説)。

2-3.耳漏の後遺障害等級:12級・14級

耳漏(じろう)は、耳から分泌物(脳脊髄液など)が流れ出てくる症状です。

交通事故により鼓膜が破れたり、頭蓋骨を骨折してしまったりして、耳漏が生じるケースが多くあります。

耳漏についても、自賠責法施行令では定まった等級がありませんが、聴力障害が残れば、その程度に応じて下記等級に準じていると評価されます。

【耳漏の後遺障害等級】

| 等級 | 程度の目安 |

| 12級相当 | 常時耳漏がある |

| 14級相当 | 耳漏がある |

なお、耳漏がなくても、外傷によって外耳道が高度に狭窄し、聴力障害が残った場合には、14級が準用されることがあります。

実際に、後遺障害に該当するのか、どの等級に区分されそうかは、検査を受けて見込みを立てます(5-2で解説)。

2-4.耳介欠損の後遺障害等級:7級・12級

耳介とは、耳全体のうち外に出ている部分を指し、軟骨と皮膚によって構成されています。耳介欠損とは、耳介の一部を失ってしまった状態のことです。

耳介は音を集める機能を持つため、耳介欠損も後遺障害のうちのひとつです。一方で、見た目にも影響があるため、外貌醜状としても後遺障害に認定される可能性があります。

▼用語解説

| 外貌醜状とは 頭・顔・首など、日常的に人目につく部分に目立つ傷が残ること |

【耳介欠損の後遺障害等級】

| 等級 | 障害の分類 | 程度の目安 |

| 12級4号 | 耳介欠損 | 一耳の耳介の大部分を欠損した(両耳の場合は11級) |

| 7級12号 | 外貌醜状 | 耳介が2分の1以上で欠損した |

| 12級14号 | 耳介が2分の1未満で欠損した |

上表の等級は重い方が認定されるため、耳介が2分の1以上欠けた場合、一般的には外貌醜状として7級に認定されます。

2-5.平衡機能障害の後遺障害等級:3級~14級

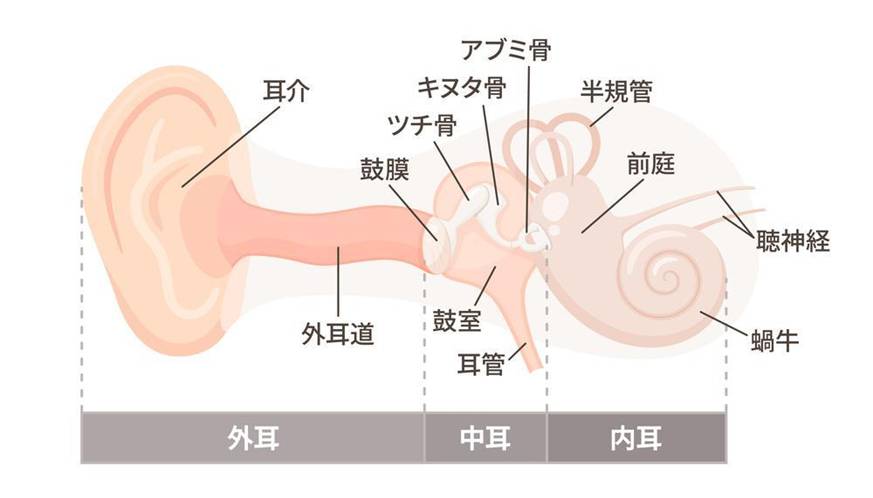

内耳にある三半規管と前庭は、平衡機能(身体のバランスをとる機能)をつかさどります。

平衡機能障害とは、内耳の損傷によりバランス機能が低下し、めまいやふらつき、立ちくらみなどの症状が起こることを指します。

平衡機能障害は、正確には聴覚障害ではなく神経障害(神経が圧迫・損傷されることで生じる症状)に分類され、下記等級に区分けされます。

【平衡機能障害の後遺障害等級】

| 等級 | 程度の目安 |

| 3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができない |

| 5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができない |

| 7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができない |

| 9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限される |

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

出典:一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構「後遺障害等級」

実際に、後遺障害に該当するのか、どの等級に区分されそうかは、検査を受けて見込みを立てます(5-2で解説)。

3.後遺障害が認められた場合に受け取れるお金

後遺障害等級の認定を受けたら、下記の賠償金を受けることができます。

【後遺障害が認められたら受け取れるお金】

| 後遺障害慰謝料 | 交通事故による後遺障害への、精神的苦痛に対する賠償金 |

| 逸失利益 | 交通事故による後遺障害によって失われた、将来の収入に対する賠償金 (=交通事故にあわなければ本来得られたはずの収入) |

上記のお金は、対人事故(他責による事故)か単独事故(自責による事故)によって、請求の可否や仕組みが異なります。

下表をご参照ください。

【慰謝料・逸失利益の対象】

| 事故の種類 | 請求の可否 | 請求できる金額 | 請求先 |

| 対人事故(他責) | 〇 | 弁護士に依頼して弁護士基準で請求できる | (相手の)任意保険会社 |

| 単独事故(自責) | 任意保険に加入していたら請求可能 | 保険の契約内容による | (自分の)任意保険会社 |

他責による交通事故被害で後遺症が残った場合は、相手の自賠責または任意保険会社に賠償金を請求できます。

一方、自身が交通事故を起こした場合は、任意保険(人身傷害保険や自損事故保険、搭乗者傷害保険など)に加入していれば、任意保険会社から補償を受けることが可能です。受け取れる金額は、保険の契約内容によって異なります。

本章では、対人事故による後遺障害慰謝料と逸失利益について、詳細を解説していきます。

【後遺障害が認められた場合に受け取れるお金(対人事故)】

| 1.聴覚障害の後遺障害慰謝料 2.聴覚障害の逸失利益 |

単独事故の補償については、加入している保険によって内容が異なるので、任意保険会社にお問合せください。

3-1.聴覚障害の後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺障害による精神的苦痛に対する賠償金です。

慰謝料の相場は、自賠責基準と任意保険基準、弁護士基準の3つの基準があります。

【慰謝料の相場】

| 基準 | 金額 | 内容 |

| 自賠責基準 | 低い | ・加害者加入の自賠責保険により支払われる金額 ・最低限の賠償 |

| 任意保険基準 | やや低い | ・加害者が対人賠償責任保険に加入している場合に、支払われる金額 |

| 弁護士基準 | 高い | ・弁護士が示談交渉や裁判に関与した場合に、支払われる金額 ・過去の裁判例をもとに算出 |

慰謝料を最大限きっちり受け取るためには、必ず弁護士に依頼して、弁護士基準の金額に定まるようにしましょう。

通常、保険会社は自賠責基準の慰謝料を提示してきますが、自賠責基準だと最低限の賠償しか受けられないので、金額が極めて低いです。

それに対し、弁護士基準は最大限の賠償を受けられるよう弁護士が尽力するので、金額が高くなる傾向があります。

等級ごとの慰謝料の基準を下表にまとめたのでご参照ください(任意保険基準は契約内容により異なるので省略)。

【聴覚障害の後遺障害慰謝料】

| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

| 4級 | 737万円 | 1,670万円 |

| 5級 | 618万円 | 1,400万円 |

| 6級 | 512万円 | 1,180万円 |

| 7級 | 419万円 | 1,000万円 |

| 8級 | 331万円 | 830万円 |

| 9級 | 249万円 | 690万円 |

| 10級 | 190万円 | 550万円 |

| 11級 | 136万円 | 420万円 |

| 12級 | 94万円 | 290万円 |

| 13級 | 57万円 | 180万円 |

| 14級 | 32万円 | 110万円 |

出典:国土交通省「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」

上表のとおり、自賠責基準と弁護士基準では金額が大きく異なります。

安易に自賠責基準で合意せず、必ず弁護士に相談するようにしましょう。

後遺障害慰謝料についてさらに詳しく知りたい場合は、下記の記事もあわせてご確認ください。

3-2.聴覚障害の逸失利益

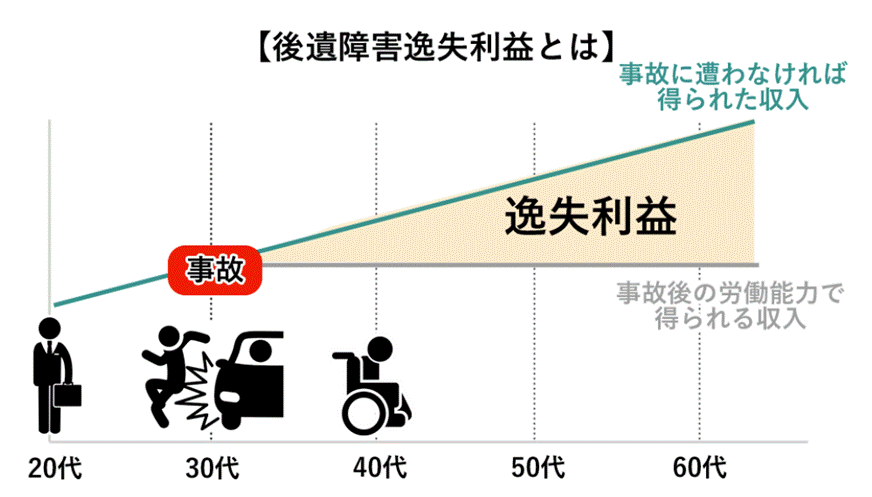

逸失利益とは、後遺障害によって得られなくなってしまった、将来の収入に対する賠償金です。

逸失利益の金額は、年齢・事故前の年収・後遺障害の等級によって決まります。

慰謝料と同様、保険会社からの提示金額は最低限であるケースが多いので、適正金額はどのくらいか、自分でも算出できるようにしておくべきです。

逸失利益についても、弁護士依頼することで、交渉を有利に進めやすくなるでしょう。

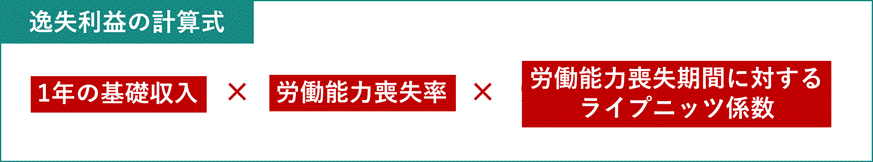

計算方法は下記のとおりです。

▼用語解説

| 1年の基礎収入(円) | ・事故前年度の年収額 |

| 労働能力喪失率(%) | ・後遺障害によって失われた労働能力 ・等級が高いほど割合が大きい |

| 労働能力喪失期間(年) | ・後遺障害によって労働能力が失われた年数 ・「67歳ー現年齢」で計算するのが一般的 |

| ライプニッツ係数 | ・お金を一括で即時受け取ることの利益を差し引く係数 ・年齢が低いほど係数が大きい |

おおよその金額を把握するため、上記の計算式を用いて、下記2つのケースで算出してみましょう。

| 【57歳・後遺障害12級のAさんの場合】 ・1年の基礎収入=600万円 ・労働能力喪失率=14% ・労働能力喪失期間(10年)に対するライプニッツ係数=8.530 逸失利益=600万円×14%×8.530=716万5200円 |

| 【47歳・後遺障害6級のAさんの場合】 ・1年の基礎収入=500万円 ・労働能力喪失率=67% ・労働能力喪失期間(20年)に対するライプニッツ係数=14.877 逸失利益=500万円×67%×14.877=4,983万7950円 |

2つの計算例を挙げましたが、実際は逸失利益の計算はそう単純ではありません。さらに詳しく知りたい場合は、下記記事をご参照ください。

4.聴覚障害の後遺障害等級は認定されにくい・低い等級になりやすい

ここまで後遺障害の等級やお金について解説してきましたが、後遺障害等級は認定申請しても簡単には認定されません。

認定されたとしても、期待より低い等級になるケースが多いです。

なぜなら、聴覚障害の後遺障害等級では、

| 1.後遺障害等級の認定審査はそもそも基準が厳しい 2.聴覚障害は特に因果関係を証明しづらい |

のように認定されにくい・低い等級になりやすい理由があるからです。

それぞれ、詳しく解説していきましょう。

4-1.後遺障害等級の認定審査はそもそも基準が厳しい

後遺障害等級の認定を受けるための審査は非常に厳しいです。

認定審査が厳しい理由としては、主に不正受給を防ぐためや、被害者の公平性を保つ目的が挙げられます。

認定申請で下記にあてはまる項目があると、等級が認定されない、あるいは低い等級になる可能性が高まります。

【認定されない・低い等級になる理由】

| ・後遺障害診断書の記載が不十分である ・後遺障害を証明するための検査や所見が不十分である ・事故との因果関係が不明確である ・治療期間・日数が不足している |

実際には後遺障害等級に該当するレベルの聴覚障害が残っているのにもかかわらず、上記の理由で認定を受けられないケースが多くあります。

4-2.聴覚障害は特に因果関係を証明しづらい

ただでさえ認定審査が厳しい後遺障害等級ですが、耳の症状は交通事故との因果関係を証明しづらい症状であるため、認定のハードルがさらに上がる傾向があります。

事故から少し時間が経過してから症状が出るケースも多く、その場合は他の原因を疑われ、因果関係をなかなか認めてもらえません。

また、聴覚障害は第三者から分かりづらく、症状を客観的に証明しづらい部分があるという点も、認定の難易度が高くなる一因です。

そのため、聴覚障害で後遺障害等級を受けるためには、症状が出たらすぐに医者に相談し、CTやMRIといった画像検査を受けることが重要となってきます。

| POINT! 認定結果に不服がある場合は、異議申し立てできる 認定結果に不服がある場合は、異議申し立てを行うことが可能です。ただし、新たな証拠などがないと、結果を覆すことは難しいでしょう(異議申し立ての成功率は約13%)。 |

5.納得いく後遺障害認定を受けるための申請手続き6ステップ

聴覚障害で、納得のいく後遺障害認定を受けるためには、下記手順で申請を進めていきましょう。

【聴覚障害の後遺障害認定の申請手続き】

| STEP1.弁護士に依頼する STEP2.後遺障害を裏付けるための検査を受ける STEP3.後遺障害診断書を認定されやすいように書いてもらう STEP4.後遺障害認定に有利になる証拠を用意する STEP5.被害者請求で認定申請を行う STEP6.認定機関にて審査が行われ、結果が通知される |

本文で述べてきたとおり、後遺障害の認定を受けることは、今後の生活を左右する重要な局面です。

しかし、納得のいく後遺障害等級の認定を受けることは簡単ではありません。

受けられる限りの高い等級で後遺障害等級の認定を得るためには、上記手順で進めていくことが重要です。

5-1.STEP1.弁護士に依頼する

後遺障害認定を受けると決めたら、一番最初に弁護士に依頼しましょう。

後遺障害認定の申請手続きは自分でもできますが、4-1.後遺障害等級の認定審査はそもそも基準が厳しいでお伝えしたとおり、不慣れな人が行うと認定を受けられなかったり、低い等級に区分されてしまう可能性が高いからです。

また、認定後の慰謝料や逸失利益請求でも、交渉が不利に進み、受け取れる金額が少なくなってしまうおそれがあります。

一方、弁護士は交通事故の法律と医学知識に詳しく、後遺障害認定や慰謝料・逸失利益請求のノウハウがあります。

弁護士に依頼すれば、認定申請から慰謝料・逸失利益請求まで、依頼者の利益が最大化するよう進めてくれるでしょう。

具体的には、弁護士に依頼すると下記のメリットを得られます。

【後遺障害認定を弁護士に任せるメリット】

| ・後遺障害認定に強い顧問医がいる ・認定申請に有利な診断書作成のフォローや書類集めを行ってくれる ・代理人となって手続き・交渉を進めてくれるため、精神的・時間的負担を軽減できる |

上記のメリットがあるため、後遺障害認定を受けると決めたら、最初から弁護士に依頼するのがおすすめです。

そして、弁護士は交通事故に強い弁護士を選ぶようにしましょう。

実は弁護士にも、相続や労務、債務整理など、それぞれ得意分野があります。交通事故の知識や実績が不十分な弁護士を選んでしまうと、期待する結果につながらない可能性があります。

弁護士を選ぶ際は、必ずホームページや口コミを確認し、交通事故の実績が十分な弁護士を選ぶようにしましょう。

| POINT! 弁護士に依頼するタイミングはいつ?>治療中からがベスト より等級の高い後遺障害認定を受けるためには、必要な検査を適切なタイミングで実施することが大切です。治療中のできるだけ早い段階から弁護士に依頼することで、タイミングを逃さず検査を受診することができます。 |

5-2.STEP2.後遺障害を裏付けるための検査を受ける

後遺障害認定を受けるためには、事故によって後遺症が残ったことを証明する検査結果が必要です。

耳の後遺症の検査方法は症状によって異なり、通常は複数の検査を受けます。どの検査が必要かは、弁護士や医師と相談しながら実施していきます。

下表に、耳の後遺障害を裏付けるための検査方法の一部をまとめました。

【耳の後遺障害を裏付けるための検査方法(例)】

| 検査 | 対象症状 | 検査内容 |

| MRI検査 | すべて | 強力な磁場を使って、脳や内耳の異常、神経の損傷を確認する |

| CT検査 | X線をあてて、頭蓋骨の骨折や出血、脳や脊髄の損傷、耳の構造異常を確認する | |

| 純音聴力検査 | 難聴 耳鳴り 耳漏 | ・オージオメーターという機械から発せられる7種類の高さの音を聞き取る ・日にちを開けて3回行う |

| 語音聴力検査 | 「ア」「キ」など日本語の語音を聞き取る | |

| ピッチ・マッチ検査 | 耳鳴り | 11周波数の音を聞き、耳鳴りに近い周波数を特定する |

| ラウドネス・バランス検査 | 上記周波数を使って音圧や音の大きさを評価する | |

| 温度眼振検査 (カロリック検査) | 平衡機能障害 | 外耳道に水やお湯を入れて内耳の反応を評価する |

耳そのものの検査以外にも、MRIやCT検査などの画像検査も受けるべきです。

MRIやCTで、頭部にも損傷があったことを確認できると、耳の症状との因果関係を証明しやすくなります。

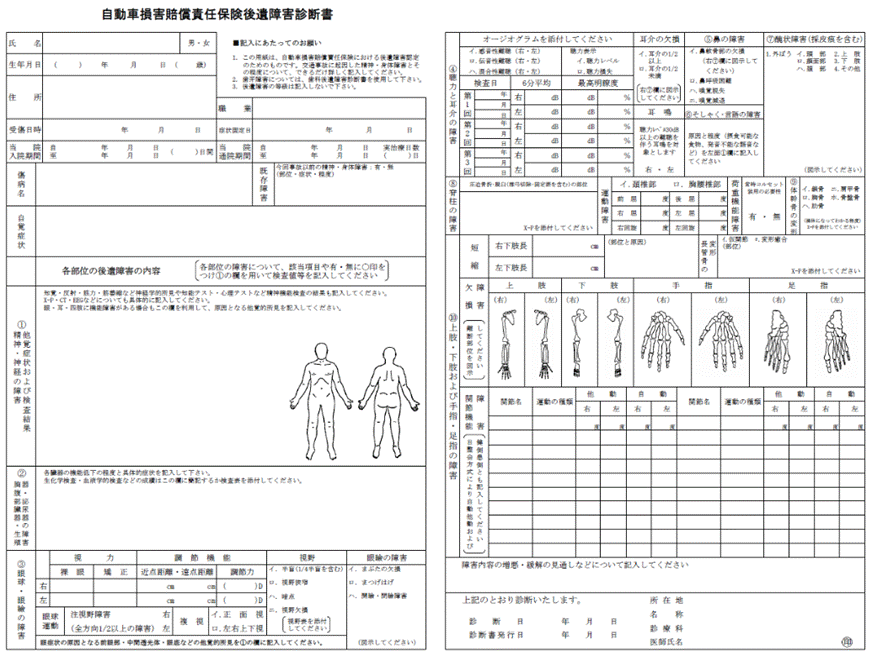

5-3.STEP3.後遺障害診断書を認定されやすいように書いてもらう

検査を終えたら、医師に後遺障害診断書を書いてもらいます。

その際、認定されやすいよう書いてもらっているか、しっかりと確認するようにしましょう。

後遺障害診断書は、認定の可否や等級の区分の決め手となる最重要資料です。

しかし、医師によって書き方は大きく異なり、記載内容がよく伝わらなかったり、不十分であったりすることがあります。そのような診断書だと、認定や等級の区分けで不利になってしまうでしょう。

適切な認定を受けるためには、診断書は耳の後遺症が正しく伝わるよう、しっかり書いてもらうことが重要です。

弁護士に依頼すると、書き方のコツを教えてくれるのですが、主治医がしっかりと書けているか、自分でもチェックできるよう診断書について理解しておきましょう。

下記に、高い等級の認定を受けやすい後遺障害診断書のポイントをまとめました。

【高い等級の認定を受けやすい後遺障害診断書のポイント】

| ・自覚症状が何かしっかり書かれている ・自覚症状を裏付ける検査結果や所見(診察したことによる医師の意見)がしっかり書かれている ・記載漏れがない ・「予後不明」など、今後良くなる可能性を含んだ記載がない |

診断書を入手したら、必ず確認するようにしましょう。

5-4.STEP4.後遺障害認定に有利になる証拠を用意する

続いて、後遺障害認定に有利になる証拠資料を集めていきます。

後遺障害診断書だけでは、後遺症の程度や、交通事故と耳の後遺症との因果関係を証明するのに不十分です。

証拠として補足資料も一緒に提出することで、より有利な後遺障害認定を受けやすくなるでしょう。

一般的には下記資料が証拠として有効です。

【後遺障害認定に有利になる証拠資料の一例】

| ・耳や頭蓋骨などの検査結果(STEP2で実施したもの) ・経過記録(カルテ) ・リハビリテーション記録 ・実況見分調書 ・事故調査報告書 ・そのほか仕事や生活への影響を示す資料 |

5-5.STEP5.被害者請求で認定申請を行う

後遺障害診断書や証拠がそろったら、認定申請を行いましょう。

書類一式を保険会社に送付し、保険会社から「損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所」に提出して、審査が始まります。

申請方法は、「事前認定」と「被害者請求」の2通りありますが、被害者請求の方が有利な認定を受けやすいので、被害者請求の方法で申請するようにしましょう。

【後遺障害認定の申請方法】

| 事前認定 | 保険会社(※)に後遺障害診断書だけを送付して、ほかの書類は保険会社に用意してもらう |

| 被害者請求 | すべての書類を自分で準備して、保険会社(※)に送付する →有利な証拠資料を自分で用意できるため、より高い等級の認定を受けやすい |

※他責事故の場合は加害者が加入する保険会社、自責事故の場合は自分が加入している保険会社

被害者請求に必要な書類は下記のとおりです。詳細は保険会社の申請方法の内容をご確認ください。

【後遺障害認定の申請(被害者請求)の必要書類】

5-6.STEP6.認定機関にて審査が行われ、結果が通知される

後遺障害認定を申請したら、「損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所」にて審査が行われます。

審査が完了し、認定の可否と等級が決定したら、結果が通知されます。

申請から結果通知までは、約1カ月~3カ月かかると見込んでおきましょう。

6.交通事故により聴覚障害が残ってしまった場合はサリュにご相談ください

納得のいく後遺障害認定を受けるためには、交通事故に強い弁護士に依頼すべきと、前章でお伝えしました。

交通事故に強い弁護士を選ぶ際は、下記3つのポイントを満たしているか確認するようにしましょう。

【交通事故に強い弁護士選びのポイント】

| ・交通事故の解決実績が多数ある ・症状固定前~示談成立までフルサポートしてくれる ・医学知識が豊富である |

「弁護士法人サリュ」は、上記のポイントをすべて満たす、「交通事故解決のプロ」です。

交通事故により聴覚障害が残ってしまった場合は、一度弁護士法人サリュにご相談ください。

| 弁護士法人サリュの強み |

| 解決事例2万件以上!耳の後遺障害認定・示談解決の実績もあり |

| 交通事故の賠償金を巡るトラブルを解決へと導いた事例は2万件を超えています。 耳の後遺症に関しては、「事例175:耳鳴り12級獲得|約1200万円で示談解決」できた事例など、多くの事案を解決に導いてきました。 豊富な実績と知識を生かし、交通事故被害に遭われた方が正当な賠償金を受け取れるよう、徹底サポートしていきます。 |

| 事故発生から賠償金獲得まで手厚くフルサポート |

| 事故発生〜保険会社との示談交渉まで、あなたの状況に応じて手厚くサポートします。 【賠償金獲得までの6つのサポート】 ・治療段階からのサポート ・後遺障害診断書作成に助言 ・認定に異議申立て ・保険会社対応から解放 ・示談交渉 ・裁判で訴訟活動 ほかの弁護士事務所では、「治療中の法律相談は受けられない」というところも少なくありません。 しかし、サリュでは高度な医学知識を有しているため、治療中から適正な賠償金を獲得するためのサポートが可能です。 >>サリュのサポート内容について詳しく見る |

| 医療知識が豊富な「顧問ドクター」が在籍 |

| サリュには、法律だけではなく医療の視点から適正な権利を主張できるよう、顧問ドクターが存在しています。 ・後遺障害認定獲得のために必要な検査の提案 ・診断書のチェック ・資料の収集 などにより、症状に見合った適正な認定結果へと導きます。 >>サリュの顧問ドクターについて詳しく見る |

まずはご来所不要の無料相談で、お気軽にお悩みをお話しください。

7.まとめ

最後に、本記事の要点をまとめていきます。

交通事故によって耳に障害が残ったら、「後遺障害認定」を受けられる可能性があります。

後遺障害認定を受けられると、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できるので、耳の症状が後遺障害にあてはまりそうなら、認定申請を行うようにしましょう。

耳の後遺障害認定には、下記種類があります。

【耳の後遺障害の種類】

| 1.難聴の後遺障害等級:4級~14級 2.耳鳴りの後遺障害等級:12級・14級 3.耳漏の後遺障害等級:12級・14級 4.耳介欠損の後遺障害等級:7級・12級 5.平衡機能障害の後遺障害等級:3級~14級 |

しかし、後遺障害認定には審査があり、簡単には認められません。認められたとしても、予想よりも低い等級に区分される傾向があります。

納得のいく後遺障害認定を受けるためには、下記ステップで申請を進めていくようにしましょう。

【耳の障害の後遺障害認定の申請手続き】

| STEP1.弁護士に依頼する STEP2.後遺障害を裏付けるための検査を受ける STEP3.後遺障害診断書を認定されやすいように書いてもらう STEP4.後遺障害認定に有利になる証拠を用意する STEP5.被害者請求で認定申請を行う STEP6.認定機関にて審査が行われ、結果が通知される |

以上、本記事をもとに、高い等級で後遺障害認定を受けることができ、今後の不安が少しでも軽減されることを願っております。

![[01]ご予約[02]お電話で状況確認[03]無料相談](https://koutsujikopro.com/wp-content/themes/salut-koutsujikopro_v1.0.0/img/common/img_flow01_sp.png)