交通事故の死亡賠償金はいくら?相場や内訳、金額事例を解説

「交通事故で亡くした家族のために、きちんと賠償金を請求したい」

「相手が出す条件が適正なものなのかわからない」

葬儀や初期対応がひと段落し、ようやく気持ちに少しずつ余裕が生まれた今、

「賠償金はどこまで請求できるのか」

「保険会社とのやりとりはどう進めるべきか」

など、次に進むための情報を求めていらっしゃるのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、死亡事故の場合、請求できる補償は以下の内容になります。

| 治療費・入通院慰謝料 | 入院や通院がある場合、その日数や期間に応じて発生 |

| 葬儀関係費用 | 基本的に実費で、150万円程度が上限 |

| 死亡慰謝料 | 被害者の家庭内の役割や請求者の人数、計算基準によって異なり、950万円~2800万円程度が相場 |

| 死亡逸失利益 | 被害者が亡くなったことで失われた収入などの補償。生前の収入や年齢などによって異なる |

これらの賠償金は、示談成立後2週間程度で支払われることが多いです。

ここで必ず知っておいていただきたいのが、「相手の保険会社が最初に提示する金額は適正とは限らない」ということです。

保険会社は賠償金の金額を抑えるため、被害に見合わない最低限の補償しか出さない例がほとんどなのです。

死亡事故では、被害者本人が説明できないため、加害者側の有利に交渉が進められてしまうケースが後を絶ちません。

そのような事態を防ぐため、この記事の後半では加害者や保険会社の思惑や、徹底的に戦うためのポイントもお伝えします。

相手の有利に交渉を進められ、納得できない結果を迎えることがないようにするためにも、ぜひ最後までこの記事を読み進めてください。

交通事故解決件数 1,200件以上

(2025年9月時点)

【略歴】

2014年 明治大学法科大学院卒業

2014年 司法試験合格

2015年 弁護士登録、弁護士法人サリュ入所

【獲得した画期的判決】

【2021年8月 自保ジャーナル2091号114頁に掲載】(交通事故事件)

【2022年 民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準上巻(赤い本)105頁に掲載】

会社の代表取締役が交通事故で受傷し、会社に営業損害が生じたケースで一部の外注費を事故と因果関係のある損害と認定した事例

【弁護士法人サリュにおける解決事例の一部】

事例333:弁護士基準の1.3倍の慰謝料が認められた事例

事例343:相手方自賠責保険、無保険車傷害保険と複数の保険を利用し、治療費も後遺障害も納得の解決へ

事例323:事故態様に争いがある事案で、依頼者の過失割合75%の一審判決を、控訴審で30%に覆した

交通事故被害に遭われたら、できるだけ早期に、交通事故の被害者側専門弁護士に相談することをおすすめします。これは、弁護士のアドバイスを受けることで、もらえる損害賠償金が大きく変わる場合があるからです。

弁護士法人サリュは、創業20年を迎え、交通事故の被害者側専門の法律事務所として累計20,000件以上の解決実績があります。所属弁護士の多くが1人あたり500件~1000件以上の交通事故解決実績があり、あらゆる交通事故被害者を救済してきました。その確かな実績とノウハウで、あなたのために力を尽くします。

相談だけで解決できることもありますので、まずはお気軽に無料法律相談をご利用ください。

目次

1.交通事故で家族が死亡したときに受け取れる賠償金相場と一覧

まずは、交通事故で家族が死亡した時に受け取れる賠償金の内訳と、それぞれの内容や相場について説明します。

主な項目は以下の通りです。

| 治療費・入通院慰謝料 | 入院や通院がある場合、その日数や期間に応じて発生 |

| 葬儀関係費用 | 基本的に実費で、150万円程度が上限 |

| 死亡慰謝料 | 被害者の家庭内の役割や請求者の人数、計算基準によって異なり、950万円~2800万円程度が相場 |

| 死亡逸失利益 | 被害者が亡くなったことで失われた収入などの補償。生前の収入や年齢などによって異なる |

それぞれの項目について、請求できる金額や詳細について解説します。

1-1.【一定期間の入通院後に死亡したケース】治療費・入通院慰謝料

入通院慰謝料は、被害者が生前に受けた肉体的・精神的苦痛に対する賠償です。

慰謝料の金額は入院・通院期間に応じて算出されます。

また、入通院があった場合、以下のような治療に関する費用についても相手に請求することができます。

| 治療費 | 入院・通院・投薬・検査・手術など、実際にかかった医療費用の補償。領収書や診療明細書が必要 |

| 家族の付き添い費用 | 入院中の看病などで家族が付き添った場合、その労務に対しても賠償が認められることがある |

入通院慰謝料については、以下の記事で詳しく解説しているため、金額や計算方法を知りたい方はこちらを参考にしてください。

1-2.葬儀関係費用

葬儀などにかかった費用についても、加害者に請求することが可能です。

基本的には、以下の項目に対して150万円を上限として実費を補償してもらいます。

【葬儀関係費用として認められる項目】

| ・火葬、埋葬費用 ・葬儀会社に支払う費用 ・四十九日までの法要費用 ・遺体の搬送費用 ・仏壇や墓石の購入費用 など |

※香典返しや引き出物代などは含まれません

※ケースによって認められる項目や金額は異なります

ただし、被害者の社会的地位や職業などの事情で特別な出費が認められた場合には、上限以上の補償が受けられることもあります。

1-3.死亡慰謝料

死亡慰謝料は、被害者が亡くなったことに対する精神的苦痛に対して支払われる補償です。

これは、被害者本人とその近親者に対して発生します。

死亡慰謝料の金額は、計算基準や請求者の人数、被害者の家庭内の役割などの条件によって異なります。

| 慰謝料の計算基準について |

| 交通事故の死亡慰謝料の計算基準には、以下の3種類があります。 慰謝料の相場は、計算基準によって異なります。 相手の任意保険会社や自賠責保険は、基本的に最低限に近い金額を提示してきますが、過去の裁判例をもとにした弁護士基準の金額と比べると、低額なのが特徴です。 相手が「これが相場だ」と言っても真に受けず、落ち着いて計算基準を確認するようにしましょう。 |

【自賠責基準】請求者の数などによって異なる

| 請求者1名 | 被害者本人への慰謝料400万円+550万円 |

| 請求者2名 | 被害者本人への慰謝料400万円+650万円 |

| 請求者3名 | 被害者本人への慰謝料400万円+750万円 |

(被害者に被扶養者がいる場合は200万円が加算)

【弁護士基準】被害者の家庭内の役割などによって異なる

| 一家の支柱 | 2,800万円 |

| 母親・配偶者 | 2,500万円 |

| 子ども・高齢者・その他 | 2,000〜2,500万円 |

死亡慰謝料についての金額の目安などについては以下の記事で解説しているので、こちらも参考にしてください。

また、被害者が高齢の場合の対応については以下の記事で解説しています。

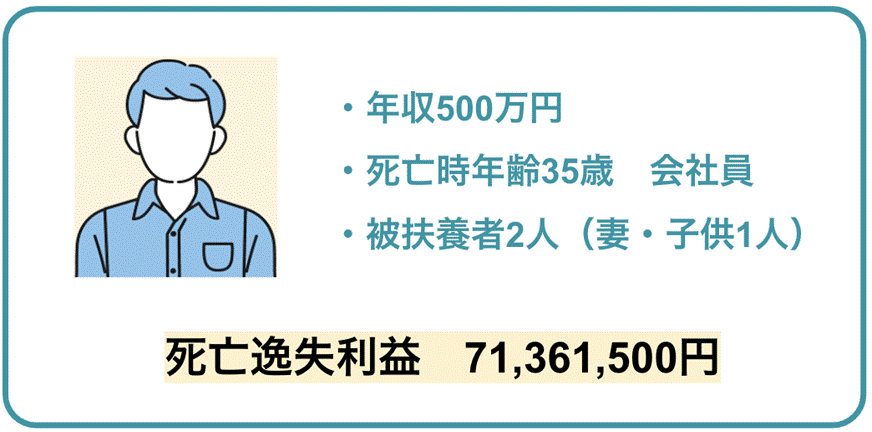

1-4.死亡逸失利益

死亡逸失利益とは、被害者が亡くならなければ将来得られるはずだった労働による利益を補償するものです。

年齢や収入などによって金額は異なり、計算は複雑なので正確に出すのは難しいため、正確な金額については弁護士などに確認してください。

例えば、30代の男性会社員が事故によって死亡した場合、7000万円以上の死亡逸失利益が認められる可能性があります。

死亡逸失利益は、以下の方法で計算します。

詳しい計算方法や過去の獲得事例については、以下の記事で詳しく解説していますので合わせて参考にしてください。

2.交通事故で被害者が死亡した場合の賠償金の事例

前章では交通事故で被害者が死亡した際に請求できる賠償金の項目や金額の目安をお伝えしましたが、実際の金額の想像がつかないという方もいらっしゃると思います。

ここでは、より明確に死亡賠償金をイメージできるよう、これまでサリュがサポートしてきた死亡事故の解決事例を3つ紹介します。

| 【ケース1】48歳・女性・自営業…約3600万円 【ケース2】18歳・男性…約7000万円 【ケース3】70代・男性…約4300万円 |

2-1.【ケース1】48歳・女性・自営業…約3600万円

| 加害者側が主張する「被害者の逸失利益なし」を否定し、総額約3600万円を獲得 ※治療費を除く |

深夜、自転車で帰宅中だった被害者(48歳・女性)は、酒気帯び運転の車に後方からはねられ、命を落としました。

事故当時、被害者は長年勤めていた会社を辞め念願だった喫茶店を開業したばかりで、経営はまだ軌道に乗っておらず赤字でした。

加害者側は「赤字経営を理由に逸失利益はない」と主張しましたが、サリュは被害者が会社員時代に得ていた収入資料などを収集し、証拠として提出するなどして一定の収入が見込めたことを主張・立証しました。

その結果、治療費を除いた総額約3600万円の賠償金で訴訟上の和解が成立。被害者の無念を晴らすかたちで、適正な補償の獲得に成功しました。

2-2.【ケース2】18歳・男性…約7000万円

| 被害者参加制度でご遺族をサポート。民事裁判を通じて過失割合を覆し、約7000万円を獲得 |

被害者(18歳・男性)は、原付バイクで交差点を通行中に右折してきた乗用車にはねられ、急性硬膜下血腫により死亡しました。

加害者側は「赤信号無視をした被害者に責任がある事故」と主張しましたが、サリュが信号や速度超過の実態を徹底調査した結果、加害者にも赤信号無視とスピード違反があったことが判明しました。

刑事裁判では被害者参加制度を利用し、ご遺族の想いを直接裁判所に伝えるサポートを実施。

さらに民事裁判を提起し、過失割合は依頼者3:加害者7に見直され、最終的に人身傷害保険を含め総額7000万円の賠償金を獲得しました。

裁判を通じて真実を明らかにし、ご遺族の無念に寄り添った結果、納得のいく解決に至ることができました。

2-3.【ケース3】70代・男性…約4300万円

| 後見人選任から死亡後の相続まで対応し、後遺障害1級で約4300万円を獲得 |

依頼者の夫(70代)は、道路を横断中に車にはねられ、高次脳機能障害を負い寝たきりの状態となりました。

判断能力の著しい低下により、サリュは賠償交渉に先立って成年後見人選任の申し立てを実施。また、後遺障害等級の申請に必要な診断書や資料の作成も支援しました。

その後、依頼者の夫は事故から2年後に亡くなりましたが、死亡前に提出していた資料をもとに、自賠責では後遺障害等級1級が認定され、上限額の4000万円が支払われました。

さらに、相続人の確定をサポートし、他の相続人との話し合いをするよう勧めたところ、依頼者以外の相続人が相続放棄をしたため、依頼者が唯一の相続人となりました。加えて、加害者側任意保険会社からは治療期間分の慰謝料等として300万円超の支払いを受け、依頼者は合計で4300万円以上の補償を得ることができました。

相続に関する財産手続まで含めて一貫して支援し、依頼者からは「すべて任せられて心強かった」と感謝の言葉を寄せられました。

3.交通事故で被害者が死亡した場合の賠償金が上がるケース・下がるケース

交通事故の賠償金は、事故の状況や被害者の属性、交渉の進め方などによって大きく変わります。

ここでは、「賠償金が上がる可能性があるケース」と「下がる可能性があるケース」をそれぞれ具体的に解説します。

| 上がる可能性があるケース | 下がる可能性があるケース |

| ・加害者に重過失がある ・被害者が一家の家計を支えていた ・被害者が弁護士に依頼した | ・被害者に過失がある ・被害者が高齢 ・被害者が一人暮らしで収入がない |

3-1.上がる可能性があるケース

以下のような事例では、慰謝料などの増額が認められることがあります。

| ・加害者に重過失がある ・被害者が一家の家計を支えていた ・被害者が弁護士に依頼した |

具体的な加害者の重過失としては、以下のようなものが挙げられます。

【重大な過失の例】

| ・酒酔い運転 ・居眠り運転 ・無免許運転 ・おおむね時速30km以上の速度違反 など |

このように、加害者の過失や被害者の立場によって、慰謝料の増額が認められる可能性があります。

3-2.下がる可能性があるケース

反対に、以下のような条件に当てはまる場合は賠償金の総額が相場よりも下がるケースがあります。

| ・被害者に過失がある ・被害者が高齢 ・被害者が一人暮らしで収入がない |

例えば、被害者にも一定の過失がある場合、過失割合に応じて受け取れる賠償金は減額されます。

交通事故の賠償金には「過失相殺」というルールがあり、過失割合に応じて受け取れる賠償金が減額されるからです。

【賠償金500万円のケースの過失割合ごとの獲得金額の例】

| 被害者の過失0 | 被害者の過失10% | 被害者の過失30% |

| 過失相殺0(0円) →受け取れる賠償金500万円 | 過失相殺10%(50万円) →受け取れる賠償金450万円 | 過失相殺30%(150万円) →受け取れる賠償金350万円 |

このように、被害者の過失の有無は賠償金の金額に大きく影響します。

また、被害者が高齢である場合、賠償金の金額が下がりやすい傾向にあります。

被害者が高齢の場合の対応については以下の記事で解説しているため、こちらも参考にしてください。

4.相手の保険会社が提示する死亡事故の賠償金は適正な金額ではない可能性が高い

示談交渉に入ると相手の保険会社は賠償金を提示してきますが、実は、相手の提示する金額は不当に低いものである可能性があります。

それには、相手の保険会社と加害者、それぞれの思惑が関係しています。

| ・保険会社は被害者の救済ではなく自社の利益を優先する ・加害者は死亡事故による責任をできるだけ減らしたい |

これらの事情が合わさって、被害者に対して不当に低い賠償金で終わってしまうことがあるのです。

どういうことなのか、詳しく説明します。

4-1.保険会社は被害者の救済ではなく自社の利益を優先する

保険会社は被害者の救済ではなく、自社の利益を優先した営利企業です。

そのため、会社の利益を守るためにも、「支払う賠償金はできるだけ抑えたい」と考え行動します。

| ・慰謝料などを最低限の基準で計算する ・逸失利益などの計算方法をあえて低くなるようにする ・前章で紹介した「下がる可能性が高いケース」を大げさに訴える |

このような方法で賠償金を少なくし、自社の利益を守ろうとします。

「保険会社の人が言っているんだから、そんなに間違ったことではないんじゃないの?」

そのように考えられる方もいますが、そんなことはありません。相手は事故対応のプロであり、賠償金を低額に抑えた経験も多数あります。

相手の言葉を鵜呑みにせず、「本当に被害者に対して適正な賠償をするつもりがあるのか」疑って見極める必要があります。

4-2.加害者は死亡事故による責任をできるだけ減らしたい

責任が大きくなる死亡事故では、刑事責任や免許停止などの措置を避けたい加害者は「できる限り自分の罪を小さくしたい」と考えます。

そのため、中には以下のような行動をする加害者もいます。

| ・被害者の過失を主張して過失割合を変えようとする ・事故状況について嘘をつく(スピード違反をしていたのにしていないと供述するなど) ・都合の悪い事実を隠すために事故の証拠を隠滅する |

実際に、サリュが見てきた死亡事故の中でも、信じられないようなものがたくさんあります。

| 加害者の悪質性 | 保険会社の対応 | サリュの対応 |

| 加害者によるひき逃げ、証拠隠滅などの不誠実な対応 | 重大な過失を考慮しない賠償金の提示 | 慰謝料を再計算して交渉し、約800万円の増額に成功 事例の詳細を見る |

| 大幅なスピード違反で衝突 | 「スピード違反はしていない」として、被害者に8割の過失があると主張 | 過去の判例や事故状況を徹底的に調査し、被害者4割、加害者6割の過失割合を認めさせる 事例の詳細を見る |

このような事例では、「自分の責任を小さくしたい加害者」が、嘘をついているようなケースも少なくないのに、死亡事故では被害者が亡くなっていて説明ができないため、加害者側の意見が通りやすいという事情があります。

残った遺族がそのことを知って戦わないと、相手の嘘がそのまま通り、被害者に対する補償が十分になされないまま解決とされてしまう可能性があるのです。

5.交通事故で家族が亡くなってしまったら、無念を晴らすためにも弁護士に頼って

ここまで説明してきた通り、死亡事故の賠償金を適正な金額で受け取るのは、非常に難しいのが現実です。

事故で家族を亡くし、悲しみを背負った状態で保険会社との交渉や提示金額の見極めを行うのは、精神的にも時間的にも大きな負担となるでしょう。

だからこそ、「命を失ってしまったご家族」のためにも「今事故に向き合っているあなた」のためにも、弁護士に頼ってください。

相手の保険会社は、交通事故で傷つき苦しんでいるご遺族に向かって、不当な主張を行ってきます。

| ・被害者が亡くなっているのをいいことに、加害者側にとって都合のいい主張をする ・不当に低い賠償金を「今回のケースではこれが限界です」と言って交渉に応じない ・本来は請求できる項目に対して「この事故では対象にならない」などと言って金額を減らされる |

このような事態に、被害者側の家族が自分で対処するのは本当に難しく、結果的に諦めて泣き寝入りせざるを得なくなってしまいます。

そこで頼りになるのが弁護士です。弁護士に依頼すれば、相手の主張が本当に法的な根拠があるものなのかを徹底的に追求し、相手が一方的に得をするような事態を防いでくれます。

納得できないまま事故解決を迎えてしまえば、「もっとできることがあったんじゃないか」とその後も長く苦しむことになるかもしれません。

そのように後悔することなく、ご家族の無念を晴らして前に進むためにも、まずは弁護士に相談するところから始めてください。

6.死亡事故のご遺族の方を多数サポートしてきた、サリュにお任せください

「家族を亡くした悲しみは、お金では解決できない」

「だけど、お金を請求するくらいしかできることがない」

そのような相反する思いを抱える交通事故被害者のご家族を、サリュはたくさん見てきました。

「家族を失った悲しみをお金では埋められない」というのは当然のことです。

しかし、相手と戦わないと「納得できない形で終わってしまう」というのも、また事実なのです。

サリュでは、そのような後悔を一つでも減らせるよう、交通事故の被害者やそのご家族だけに特化したサポートを行っています。

例えば、「4-2.加害者は死亡事故による責任をできるだけ減らしたい」でご紹介した事例では相手の保険会社が提示する示談金が不当に低いことに気が付き、加害者の不誠実な態度を証明して交渉することで、約800万円の増額に成功しました。

| 加害者がひき逃げ・証拠隠滅という非常に不誠実な態度を取る →一般的にそのようなケースでは慰謝料が増額されるものの、保険会社はそれを考慮しない金額を提示 サリュが慰謝料を再計算して交渉し、約800万円の増額に成功 ご家族から、 「父はもう戻ってはきませんが、少しでも父の無念を晴らすことができたと思います。本当にありがとうございました。」 というお言葉をいただく 事例の詳細を見る |

これまで2万件以上の交通事故を見てきたサリュが言えるのは、「事故解決に納得しないと、家族が前に進むのは難しい」ということです。

事故解決は、遺族にとっても一つの区切りとなる節目です。

そこで納得できる結果を迎えることが、これからの人生へ一歩踏み出すための大きな力になります。

ぜひ、サリュにその一歩を踏み出すサポートをさせてください。

電話で無料相談のご予約をする方は、下記をクリックしてください。

メールで無料相談のご予約をする方は、下記をクリックしてください。

7.交通事故の死亡賠償金にまつわるQ&A

最後に、交通事故でご家族を亡くした方が疑問に思う点について、Q&A形式でまとめました。

疑問の解消にお役立てください。

| 【Q1】賠償金の受け取りに税金はかかりますか? 【Q2】賠償金は誰が請求すればいいですか? 【Q3】亡くなった被害者の年金は請求できますか? |

7-1.【Q1】賠償金の受け取りに税金はかかりますか?

A.いいえ。基本的にはかかりません。

交通事故の慰謝料や逸失利益などの賠償金は、「損害の補填」として支払われるものであるため、原則として所得税・相続税ともに課税されません。

ただし、賠償金の一部が遺族間で相続される場合には、相続税の対象になる可能性もあるため、税理士や弁護士に相談することをおすすめします。

7-2.【Q2】賠償金は誰が請求すればいいですか?

A.賠償金は被害者の「法定相続人」が請求します。

被害者が死亡した場合、その賠償金は相続財産となるため、原則として相続人(被害者の配偶者、子供、両親など)が請求権を持ちます。

加害者への請求は、相続人の中で代表者を立てて交渉を進めるケースが一般的です。

7-3.【Q3】亡くなった被害者の年金は請求できますか?

A.一部の年金は損害賠償の請求が可能です。

以下については、逸失利益として請求することができます。

| ・老齢基礎年金 ・老齢厚生年金 ・退職共済年金 ・障害基礎年金 |

ただし、遺族年金や加給年金については請求できません。具体的な金額については弁護士や税理士などの専門家に相談しましょう。

8.まとめ

この記事では、交通事故で家族を亡くしたご遺族が受け取れる賠償金について解説しました。

内容のまとめは以下の通りです。

▼交通事故で死亡した被害者の家族が請求できる賠償金

| 1.治療費・入通院慰謝料 | 入院や通院がある場合、その日数や期間に応じて発生 |

| 2.葬儀関係費用 | 基本的に実費で、150万円程度が上限 |

| 3.死亡慰謝料 | 被害者の家庭内の役割や請求者の人数、計算基準によって異なり、950万円~2500万円程度が相場 |

| 4.死亡逸失利益 | 被害者が亡くなったことで失われた収入などの補償。生前の収入や年齢などによって異なる |

▼死亡事故では、以下のような条件によって賠償金が上がる・下がる可能性がある

| 上がる可能性があるケース | 下がる可能性があるケース |

| ・加害者に重過失がある ・被害者が一家の家計を支えていた ・被害者が弁護士に依頼した | ・被害者に過失がある ・被害者が高齢 ・被害者が一人暮らしで収入がない |

▼死亡事故では以下の理由が合わさって、被害者に正当な賠償が行われない可能性がある

| 1.保険会社は被害者の救済ではなく自社の利益を優先する 2.加害者は死亡事故による責任をできるだけ減らしたい |

▼ご家族の無念を晴らすためにも、弁護士へ依頼して相手と交渉してもらうことが重要

これらの内容を参考に、死亡されたご家族に対する適正な賠償金を獲得してください。

![[01]ご予約[02]お電話で状況確認[03]無料相談](https://koutsujikopro.com/wp-content/themes/salut-koutsujikopro_v1.0.0/img/common/img_flow01_sp.png)