交通事故の損害賠償の時効│ケースごとの時効や延長方法まで徹底解説

「交通事故から時間が経ってしまったけど、損害賠償の時効っていつなのかな」

「保険会社からそろそろ時効と言われたけど、どうすればいいの…?」

あなたは、このような悩みを抱えていませんか?

結論からお伝えすると、交通事故の損害賠償の時効は損害ごとに以下のようになります。

| 損害 | 内容 | 時効期間 |

| 物損 | 車など物に対する損害賠償 | 事故の翌日から3年 |

| 傷害部 | 人の身体に対する損害賠償 | 事故の翌日から5年 |

| 後遺障害部 | 怪我などの症状が治療後も残った場合の損害賠償 | 症状固定の翌日から5年 |

| 死亡 | 被害者が死亡した場合の損害賠償 | 死亡の翌日から5年 |

とはいえ、時効は絶対的なものではなく、手続きを行えば時効の進行を止めたり、リセットしたりすることも可能です。

そのため、時効が迫っているからといって、焦って示談に応じる必要はないため安心してください。

この記事では、交通事故の損害賠償の時効に悩んでいる方に向けて、以下の情報をわかりやすくまとめてお伝えします。

| ・ケースごとの損害賠償の時効の基本 ・示談交渉のタイミング ・迫っている時効を先延ばし・リセットするための方法 |

これらの情報を知らないと、

「時効を迎えて損害賠償を請求できなくなる」

「時効が来るからと焦って納得できない内容で示談にしてしまう」

というリスクがあります。

損害賠償の時効を迎えて後悔する前に、この記事を通じて正しい知識を身につけ、あなた自身が納得できる形での解決を目指しましょう。

この記事の監修者

弁護士 平岡 将人

弁護士法人サリュ銀座事務所

第一東京弁護士会

交通事故解決件数 1,000件以上

(2024年1月時点)

【著書・論文】

虚像のトライアングル(幻冬舎MC・2015)

交通事故被害者を救う賠償交渉ノウハウ(株式会社レガシー・2017)

交通事故の賠償は不十分 被害者本意の仕組み作りを(週刊エコノミスト・2017.3)

後遺障害等級14級9号マスター(株式会社レガシー・2019)

交通事故案件対応のベストプラクティス(共著:中央経済社・2020)等

【セミナー・講演】

人身傷害分野に取り組む弁護士のための医学研修(船井総研・2018)

後遺障害12級以上の世界(共同出演:株式会社レガシー・2019)

交通事故と各種保険 全3回(弁護士ドットコム・2020)等

【獲得した画期的判決】

東京高裁平成28年1月20日判決(一審:さいたま地裁平成27年3月20日判決)

「障がい者の事故被害救済」 日本経済新聞夕刊 掲載日2015年4月8日(許諾番号30040811)

交通事故被害に遭われたら、できるだけ早期に、交通事故の被害者側専門弁護士に相談することをおすすめします。これは、弁護士のアドバイスを受けることで、もらえる損害賠償金が大きく変わる場合があるからです。

弁護士法人サリュは、創業20年を迎え、交通事故の被害者側専門の法律事務所として累計20,000件以上の解決実績があります。所属弁護士の多くが1人あたり500件~1000件以上の交通事故解決実績があり、あらゆる交通事故被害者を救済してきました。その確かな実績とノウハウで、あなたのために力を尽くします。

相談だけで解決できることもありますので、まずはお気軽に無料法律相談をご利用ください。

目次

1.交通事故の損害賠償の時効は基本的に物損分3年・人損分5年

交通事故による損害賠償請求には「時効(一定期間を過ぎると請求できなくなる制度)」があります。

交通事故の被害を受けた場合、すぐに請求するとは限らないことも多いため、どの損害にどれだけの時効期間があるのかを正しく理解しておくことが非常に重要です。

結論から言えば、時効の期間は損害の種類によって異なります。以下の表をご覧ください。

| 損害 | 内容 | 時効期間 |

| 物損分 | 車など物に対する損害賠償 | 事故の翌日から3年 |

| 傷害分 | 人の身体に対する損害賠償 | 事故の翌日から5年 |

| 後遺障害分 | 怪我などの症状が治療後も残った場合の損害賠償 | 症状固定の翌日から5年 |

| 死亡分 | 被害者が死亡した場合の損害賠償 | 死亡の翌日から5年 |

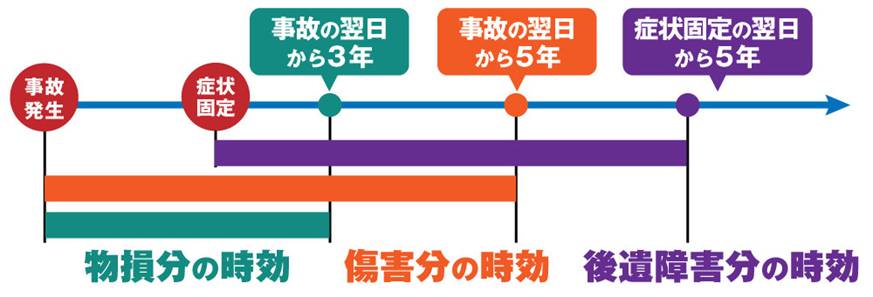

このように、物損は3年、その他の人身損害は5年と定められています。

また、時効の起算点(スタート日)が損害によって違う点にも注意が必要です。

たとえば、同一の事故で怪我をした場合でも、以下のように時効のタイミングが異なります。

このように、事故が発生した日が同じでも、損害の内容や進行状況によって請求できる期間が変わるため、「いつまでに手続きをすればいいのか」が非常にわかりづらくなることがあります。

複雑なケースで気が付かない間に損害賠償の時効を迎えてしまうようなことを防ぐため、次章ではケースごとの時効について詳しく解説します。

2.【ケース別】交通事故の損害賠償の時効一覧

損害賠償請求の時効は、損害の種類ごとに異なります。ここでは、具体的なケース別に、時効の起算点と期間をわかりやすく解説します。

| 1.【車が故障した】物損分は事故の翌日から3年 2.【怪我をした】傷害分は事故の翌日から5年 3.【後遺障害が残った】後遺障害分は症状固定の翌日から5年 4.【被害者が死亡した】死亡分は死亡の翌日から5年 |

2-1.【車が故障した】物損分は事故の翌日から3年

物損分の損害賠償の時効は事故発生の翌日から3年です。

物損とは、事故によって壊れたものに対する損害賠償を指します。具体的には、事故で破損した以下のようなものが物損分の対象となります。

| 事故にあった車体 | ・自動車、バイク、自転車など |

| 車などのアクセサリー | ・カーナビ、ドライブレコーダーなど |

| 所持品 | ・スマホ、パソコンなど |

| 装飾品 | ・時計、アクセサリーなど |

物損の時効は民法第724条によって定められています。

| 民法第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 1.被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。 |

以下に紹介する傷害分に比べて時効が短いため、請求を漏らさないように注意してください。

2-2.【怪我をした】傷害分は事故の翌日から5年

傷害分の損害賠償請求の時効は、事故の翌日から5年です。

傷害とは、事故によって負った怪我による影響への損害賠償を指します。具体的には、以下のようなものが傷害分の対象となります。

| ・入通院慰謝料(怪我をしたことへの心理的負担への賠償金) ・治療関連費用(通院費用や検査費用、入院にかかった費用など) ・休業損害(怪我による影響で仕事などを休んで減った収入に対する賠償金) |

傷害分の時効はもともと物損と同じく3年間でしたが、2017年の民法改正(2020年4月1日施行)で以下のように5年に改められました。

| 民法第724条の2 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「3年間」とあるのは、「5年間」とする。 |

5年間と聞くと余裕があるように感じるかもしれませんが、治療や示談交渉が長引くと時間が経過してしまうこともあるため、注意が必要です。

2-3.【後遺障害が残った】後遺障害分は症状固定の翌日から5年

後遺障害分の損害賠償請求の時効は、症状固定(治療を続けても改善が見込めないと判断された時点)の翌日から5年です。

後遺障害とは、事故による怪我が完治せず、生活や仕事に支障をきたすような症状が残ってしまうことです。認定機関に申請し、認定を受けることで認められます。

後遺障害分の損害賠償としては、具体的に以下のようなものが対象となります。

| ・後遺障害慰謝料(後遺障害が残ったことに対する精神的な苦痛への賠償金) ・逸失利益(後遺障害の影響で働けないなどの理由で失われる将来の収入への賠償金) ・その他(将来の治療費や介護費、車椅子や補聴器など必要機器の購入費・交換費、家屋や車の改修費など) |

傷害分が「事故の翌日から5年」なのに対して、後遺障害分に関しては起算日が異なるため、時効がずれることを知っておいてください。

なお、現実には治療期間中は保険会社が傷害部の損害である治療費を支払っていることが多く、この治療費の支払いは時効の更新事由の「承認」に該当するため、傷害部の時効はその都度リセットされます(5-2.時効の更新│時効のカウントをリセットする制度を参照ください。)。

したがって、このような場合、傷害部の時効は、事故日の翌日から起算して3年とするのではなく、治療費等の支払いがあった日から3年と考えて差し支えありません。

2-4.【被害者が死亡した】死亡分は死亡の翌日から5年

被害者が亡くなった場合の死亡分の損害賠償請求の時効は、被害者が亡くなった日の翌日から5年です。

死亡分の損害賠償としては、具体的に以下のようなものが対象となります。

| ・死亡慰謝料(本人に対する賠償と、遺族に対する賠償がある) ・死亡逸失利益(死亡しなければ本来得られていたはずの将来の収入への賠償金) ・葬儀関係費(葬儀費用や墓、仏壇などの購入費用) |

死亡事故では残された遺族の精神的・経済的ショックが大きく、すぐに法的手続きを進めるのが難しいこともあるかと思います。

しかし、時効を過ぎると請求できなくなるリスクがあるため、なるべく早めに弁護士などの専門家に相談することが大切です。

3.交通事故の損害賠償は損害ごとに示談交渉を行うのが一般的

ここまで、ひとつの交通事故であっても損害ごとに時効のタイミングが異なることをお伝えしてきました。

そのような理由から、実際の事故対応では損害ごとに個別に示談交渉を行うのが一般的です。

| ・まずは物損分の損害が確定したら治療中でも物損分のみ示談 ・その後、治療が終了して傷害分の損害が確定したら示談 |

というように、それぞれの損害が確定したタイミングで示談交渉を行います。

具体的にどのように進めていくのか、例を挙げて解説します。

例えば、治療が長引いて事故の翌日から2年半経っている場合、それぞれの時効は以下のようになります。

【事故の翌日から2年半経過・治療中の場合】

| 物損分 | 傷害分 | 後遺障害分 | |

| 起算日 | 事故翌日から3年 | 事故翌日から5年 | 症状固定の翌日から5年 |

| 時効まで | あと半年 | あと2年半 | 未定 |

この場合、傷害分や後遺障害分の損害が確定するまで時間がかかると考えられるため、治療中に確定した物損分について先に示談を行います。

また、事故の翌日から3年で症状固定、その後半年経過している場合には時効は以下のようになります。

【事故の翌日から3年半経過・症状固定済の場合】

| 物損分 | 傷害分 | 後遺障害分 | |

| 起算日 | 事故翌日から3年 | 事故翌日から5年 | 症状固定の翌日から5年 |

| 時効まで | 治療中に示談済 | あと1年半 | あと4年半 |

この例ではすでに物損分の時効は過ぎていますが、治療中に示談をしてあるので問題ありません。この後、傷害分・後遺障害分の時効までに示談を行っていくことになります。

このように、基本的には損害が確定したものから順に示談を進めていくことになりますが、実務上は傷害部の時効期間が満了していなければ、傷害分と後遺傷害分の損害をまとめて示談交渉することが一般的です。

4.保険会社から「時効が迫っている」と言われても示談を急ぐ必要はない

交通事故の対応中、相手の保険会社から「時効が迫っているからそろそろ示談をしないといけない」と言われても、焦って相手の意見を飲む必要はありません。

なぜなら、時効は法律上、一定の手続きを行えば一時的に先延ばしにさせたり、リセットしたりすることができるからです。

この方法については、次章で詳しく解説します。

「時効になると賠償金が1円ももらえなくなってしまうのでは?」

そのような心配から、保険会社の言うままに示談してしまうと、その内容は原則として後から変更することができません。

| ・請求できる項目に漏れがあった ・相場より不当に低い金額に計算されていた ・逸失利益などが計上されていなかった |

このようなことに、示談が成立した後で気が付いても、泣き寝入りすることになってしまうのです。

だからこそ、賠償金や条件に納得できない場合は、時効を恐れて焦るのではなく、「時効を延ばせる制度がある」という事実を知っておくことが大切です。

「時効が近いので早く決めましょう」という誘導に流されてしまうと、十分な補償を受けられず、不利な条件で示談を終えてしまうおそれがあります。

後悔しないためにも、たとえ時効が迫っていたとしても、一度立ち止まって冷静に判断することが重要です。

5.迫っている時効を先延ばし・リセットする方法

前章で説明した通り、時効は絶対的な期限ではなく、一定の手続きによりその進行を止めたり、改めてスタートさせたりすることが可能です。

この章では、その手続きである「完成猶予」と「更新」について詳しく解説します。

| 1.時効の完成猶予│時効を一時的に先延ばしにする制度 2.時効の更新│時効のカウントをリセットする制度 |

5-1.時効の完成猶予│時効を一時的に先延ばしにする制度

時効の完成猶予は、時効の完成を一時的に先延ばしにする制度です。

すぐに訴訟などの手続きができない場合でも、この制度を利用すれば猶予期間が与えられます。

完成猶予を行うための具体的な方法は以下の通りです。

| 認められる方法 | |

| 催告 (民法第150条) | 加害者に内容証明などで支払いの請求を行う 催告から6か月の猶予が与えられる |

| 裁判上の請求 (民法第147条1項) | 損害賠償請求の訴訟を提起する。訴訟中は時効が進行しない |

| 支払督促 (民法第147条2項) | 簡易裁判所を通じて金銭の支払い命令を求める |

| 強制執行 (民法第148条) | 裁判所に財産の差押え・競売などの申立てを行う |

| 仮差し押さえ、仮処分 (民法第149条) | 裁判所に仮差し押さえや仮処分の申立てを行う |

この中でも、催告は通知を行うだけで一定の期間の猶予が得られるため、行いやすい方法です。

しかし、これらの方法では時効を一時的に先延ばしにしているだけなので、猶予期間中に示談を成立させるか、難しい場合には次の「時効の更新」を行うようにしましょう。

5-2.時効の更新│時効のカウントをリセットする制度

時効の更新は、時効のカウントをリセットして再スタートさせる手続きです。

更新が成立すると、時効はその日の起算日として新たにスタートします。

(原則、物損:3年/人身・死亡・後遺障害:5年)

更新を行うための具体的な方法は以下の通りです。

| 認められる方法 | |

| 債務者の承認 (民法第152条) | 加害者や保険会社が支払う意思を表明する、または一部支払いを行う |

| 裁判上の請求 (民法第147条2項) | 裁判で請求が認められ、賠償金を支払うように命じる判決が確定する |

| 支払督促 (民法第147条2項) | 裁判所が相手に支払いを命じ、異議が出ずに支払督促が確定する |

| 強制執行 (民法第148条2項) | 賠償金を支払わない相手の財産を差し押さえるなどの手続きが完了した |

裁判上の請求・支払督促・強制執行については時効の完成猶予の要件と同じように見えますが、以下のように異なります。

| 「申請や申立てを行う」→時効の完成猶予 「申立ての結果、裁判などで続きが確定する」→時効の更新 |

申請や申立てによって、まず時効の進行が一時的に停止されます。

さらにその手続きが確定した時点で時効が更新され、新たに時効のカウントが開始されます。

このように、時効が迫っていても制度を正しく理解していれば期限を伸ばすことが可能です。

期限に焦って判断せずに適切な対処を行ってください。

6.示談交渉が難航して時効が近づいているときは弁護士に相談して

「示談交渉が難航して時効が迫っている」

そんなときは、まずは弁護士に相談してください。

時効に焦って交渉を急いでしまうと、納得できない結果に終わってしまう可能性があります。

示談成立後に後悔するような事態を防ぐためにも、弁護士に相談しておくべき理由を3つ解説します。

| 1.相手が提示する条件が妥当なものか判断できる 2.正確な時効期日と、伸ばす方法があるかを判断できる 3.相手に対してこちらの主張を伝えて交渉できる |

6-1.相手が提示する条件が妥当なものか判断できる

1つ目の理由は、弁護士に相談すれば相手が提示する条件が妥当なものか判断できるからです。

相手の保険会社が提示する条件は、被害者にとって適正なものであるとは限りません。

むしろ、以下のような方法でできる限り賠償金が低額になるような計算がされていることが多いのです。

| ・慰謝料を最低限に近い計算基準で計算する ・逸失利益などの本来被害者が得られるはずの賠償金を計上しない |

しかし、被害者本人が「賠償金が適正ではない」と訴えても、過去の判例や法律などの根拠がなければ受け入れてもらえません。

このような保険会社の手口に、事故や法律の知識が少ない被害者が自分で気が付くのは難しい場合もあるでしょう。

そこで、交通事故の知見がある弁護士に相談し、相手の提示する条件が被害者にとって適正なものになっているかを客観的に判断してもらうことが重要になります。

6-2.正確な時効期日と、伸ばす方法があるかを判断できる

2つ目の理由は、正確な時効の期日と、伸ばす方法があるかを判断してもらえるからです。

最初に説明した通り、時効の起算日は損害の内容によっても異なります。

そのため、「どの項目の請求時効がいつ来るのか」を被害者が詳しく把握するのは難しいでしょう。

また、時効が近づいている場合の方法についても、裁判所などを通す必要があり「自分はどの方法を使えばいいのか?」と判断に悩むことがあるかと思います。

そのような悩みがある際は、弁護士に相談すれば「事故の正確な時効」と、「被害者が利用できる時効を伸ばす方法」を確認することができます。

6-3.相手に対してこちらの主張を伝えて交渉できる

弁護士に相談するべき最後の理由は、相手(加害者・保険会社)に対してこちらの主張を伝えて交渉できるからです。

弁護士は、法的な根拠や過去の判例を踏まえて、被害者にとって妥当な条件を主張しながら冷静に交渉を進めることができます。

例えば、以下のような場面では弁護士の力が発揮されます。

| ・相手が一方的に訴える過失割合に異議を唱える ・不当に低く計算された賠償金の適正な金額を計算しなおす ・後遺障害等級で納得できない認定結果だった場合に異議申し立てのサポートをする |

これらのケースでは、専門的な知識や経験が必須となり、被害者本人の努力ではカバーするのが難しいのです。

このように、法的な根拠や過去の判例をもとに、冷静に相手と交渉を行えるのが弁護士に相談するべき最後の理由です。

| 交通事故の損害賠償の時効が心配…そんな時はサリュにご相談ください |

「事故からもうすぐ3年経つけど、示談交渉が終わりそうにない」 「このまま損害賠償の時効を迎えたらどうしよう…」 そんなお悩みを抱えている方は、まずはサリュに相談してみませんか? サリュは、これまで2万件以上の交通事故を、被害者の立場に寄り添って解決してきた法律事務所です。 豊富な経験とノウハウを活かし、示談交渉だけではなく、訴訟や裁判にも対応しています。 「示談の正確な時期がよくわからない」 「相手の保険会社の話が理解できていない」 そんな状況でも大丈夫ですので、損害賠償の時効が心配な方は、まずはお気軽に電話やメールでお問い合わせください。 |

電話で無料相談する方は、下記をクリックしてください。

メールで無料相談する方は、下記をクリックしてください。

7.交通事故の損害賠償の時効に関するよくあるQ&A

最後に、交通事故の損害賠償の時効についてよくある質問と回答をまとめました。

疑問の解決に役立ててください。

| Q1.相手がひき逃げだった場合、損害賠償の時効はどうなりますか? Q2.自賠責保険の時効も同じタイミングですか? Q3.相手が無保険車だった場合でも、時効は同じですか? Q4.労災保険を使った場合、損害賠償の時効とは別に時効があるのですか? Q5.時効を過ぎた後に後遺障害が残ったと判明した場合、請求できますか? |

7-1.Q1.相手がひき逃げだった場合、損害賠償の時効はどうなりますか?

A.加害者が特定されているかによって異なります。

ひき逃げの場合も損害賠償請求(人損)の時効は基本的に事故翌日から5年です。

しかし、加害者が特定されるまでの期間は「時効が進行しない」とされているため、実質的には以下のいずれか早いほうが時効となります。

| ・加害者を知った日の翌日から5年間 ・事故の翌日から20年間 ※いずれか早いほうが時効となる |

7-2.Q2.自賠責保険の時効も同じタイミングですか?

A.違います。自賠責に対する請求の時効は事故・または症状固定の翌日から3年となります。

| 傷害部分 | 事故の翌日から3年 |

| 後遺障害部分 | 症状固定の翌日から3年 |

損害賠償請求の時効とはタイミングが異なるため注意してください。

7-3.Q3.相手が無保険車だった場合でも、時効は同じですか?

A.はい。損害賠償請求権の時効期間は、相手が任意保険に加入していなくても変わりません。

相手が任意保険に未加入でも、加害者本人に請求する際の時効は変わりません。

ただし、自賠責保険には加入していた場合は自賠責保険から補償を受けることになります。自賠責保険の請求時効は3年となるため、注意してください。

7-4.Q4.労災保険を使った場合、損害賠償の時効とは別に時効があるのですか?

A.はい。労災保険の給付請求にも別途時効があります。

交通事故が労災として認められた場合、以下のような給付を受けられます。

| ・療養給付(怪我の治療費や検査費用など) ・休業給付(怪我によって休んだ場合の休業補償) ・障害給付、障害特別支給金、障害年金(後遺障害が残った場合の補償) など |

これらの時効は原則事故の翌日から2年(後遺障害に対する補償は症状固定日の翌日から5年)となっているため、制度を使う際には事前に確認しておきましょう。

7-5.Q5.時効を過ぎた後に後遺障害が残ったと判明した場合、請求できますか?

A.基本的には、症状固定日の翌日から5年が後遺障害の損害賠償請求の時効となります。

物損分や傷害分の時効が過ぎていても、後遺障害については症状固定の翌日から時効の起算日となるため、請求が可能です。

8.まとめ

この記事では、交通事故の損害賠償の時効について起算日や請求のタイミングなどを網羅的に解説してきました。

内容のまとめは以下の通りです。

▼損害賠償の時効は損害ごとに以下の通り

| 損害 | 内容 | 時効期間 |

| 物損分 | 車など物に対する損害賠償 | 事故の翌日から3年 |

| 傷害分 | 人の身体に対する損害賠償 | 事故の翌日から5年 |

| 後遺障害分 | 怪我などの症状が治療後も残った場合の損害賠償 | 症状固定の翌日から5年 |

| 死亡分 | 被害者が死亡した場合の損害賠償 | 死亡の翌日から5年 |

▼損害賠償の請求はそれぞれの損害が確定するごとに行う

▼時効は「時効の完成猶予」「時効の更新」の手続きを行うことで、一時的に先延ばしにしたり、時効をリセットしたりできる。

記事の内容を参考にして、損害賠償の時効が近づいても焦らず冷静に対処してください。

![[01]ご予約[02]お電話で状況確認[03]無料相談](https://koutsujikopro.com/wp-content/themes/salut-koutsujikopro_v1.0.0/img/common/img_flow01_sp.png)