もらい事故による死亡│遺族が行う手続きや受け取れる補償を解説

「親族がもらい事故で死亡したと連絡があった」

「もらい事故で被害者が亡くなった場合の対応について知りたい」

突然の連絡に混乱したあなたは、自分にもできることがないかと情報を探して検索していませんか?

そこで今回は、もらい事故で被害者が死亡した際の手続きや賠償金についてなど、知っておくべき情報を網羅的に解説していきます。

手続きや対応は、主に「法定相続人(亡くなった人の財産を相続する人)」が実施します。

基本的には、亡くなった被害者の配偶者や子供、父母が対応することになるため、しっかりと実施(サポート)しましょう。

しかし、実はもらい事故では、被害者が亡くなったことをよいことに、自分に有利な証言をおこなう加害者が後を立ちません。

「被害者が信号を無視していた」

「自分はスピード違反などしていない」

など、自分の過失を隠して被害者に非があったような証言をされる事例も、実際に存在しています。

そこでこの記事の後半では、加害者が嘘をつく心理やそのような事例で弁護士に依頼するべき理由を、これまでに悪質な加害者と数多く戦ってきたサリュの目線で解説します。

加害者の嘘を暴いて無念を晴らしましょう。ぜひこの記事の内容を最後まで読んで参考にしてください。

この記事の監修者

弁護士 馬屋原 達矢

弁護士法人サリュ

大阪弁護士会

交通事故解決件数 900件以上

(2024年1月時点)

【略歴】

2005年 4月 早稲田大学法学部 入学

2008年 3月 早稲田大学法学部 卒業(3年卒業)

2010年 3月 早稲田大学院法務研究科 修了(既習コース)

2011年 弁護士登録 弁護士法人サリュ入所

【著書・論文】

交通事故案件対応のベストプラクティス(共著:中央経済社・2020)等

【獲得した画期的判決】

【2015年10月 自保ジャーナル1961号69頁に掲載】(交通事故事件)

自賠責非該当の足首の機能障害等について7級という等級を判決で獲得

【2016年1月 自保ジャーナル1970号77頁に掲載】(交通事故事件)

自賠責非該当の腰椎の機能障害について8級相当という等級を判決で獲得

【2017年8月 自保ジャーナル1995号87頁に掲載】(交通事故事件)

自賠責14級の仙骨部痛などの後遺障害について、18年間の労働能力喪失期間を判決で獲得

【2021年2月 自保ジャーナル2079号72頁に掲載】(交通事故事件)

歩道上での自転車同士の接触事故について相手方である加害者の過失割合を7割とする判決を獲得

目次

1.もらい事故で被害者が死亡した場合の手続きは「相続人が実施する」

突然の交通事故で親族を亡くし、混乱されていると思いますが、まずは「今後の手続きを誰がやればいいのか」というところから説明します。

最初にも述べた通り、交通事故によって被害者が死亡した場合、その後の手続きを行うのは「法定相続人」です。

法定相続人とは、民法で定められた死亡した被害者の財産を相続する人のことです。具体的には、以下の順序で相続人が決まります。

| 第1順位 | 配偶者+子ども(実子・養子・認知した非嫡出子を含む) |

| 第2順位 | 配偶者+直系尊属(親や祖父母など) |

| 第3順位 | 配偶者+兄弟姉妹 |

配偶者がいる場合は必ず配偶者が相続人となり、配偶者以外の人は上記の順位で配偶者と一緒に相続人になります。

相続人の中で代表者を決定し、その人が中心となって今後の加害者側とのやり取りや、示談交渉などを行っていくことになります。代表者以外の親族は、交渉を任せて結果を待ちましょう。

法定相続人がするべき今後の手続きについては、次章で詳しく解説します。

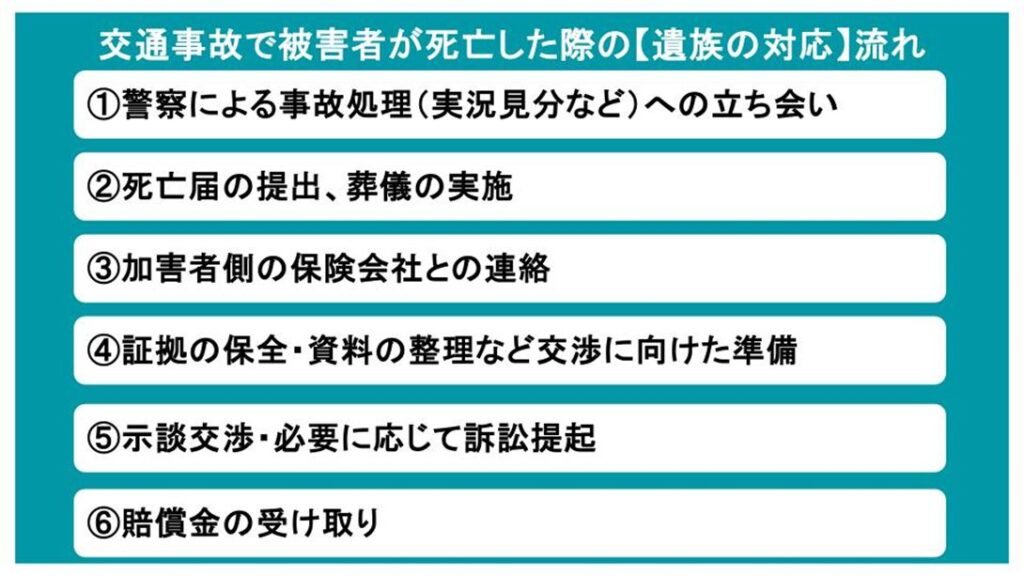

2.もらい事故で被害者が死亡した場合の手続き

もらい事故によって被害者が亡くなった場合、遺族は加害者側との賠償交渉や、必要に応じた法的手続きを進める必要があります。

この章では、遺族が行うべき主要な流れである「示談交渉」「訴訟」「賠償金の受け取り」について、それぞれのポイントを詳しく解説します。

| 1.事故相手(保険会社)との示談交渉 2.【示談交渉で解決できなかった場合】訴訟 3.賠償金の受け取り |

2-1.事故相手(任意保険会社)との示談交渉

もらい事故で被害者が死亡したケースでは、相手の保険会社と遺族が示談交渉を行います。

示談交渉では、損害賠償の金額や事故の過失割合(事故の責任の割合)について話し合いを行い、最終的に和解できるよう案をすり合わせます。

しかし、相手の加害者やその保険会社は、自分たちの利益のために不当な条件を示してくる可能性があるので注意が必要です。

| ・不当に低い金額の賠償金を提示する ・もらい事故のはずなのに「被害者に過失があった」と主張を変える ・条件を精査する前に示談を急かされる |

このようなリスクが考えられるため、示談交渉には慎重に挑むようにしましょう。

一度示談が成立すると、内容を覆すのは難しいため、相手が条件を提示してきても簡単に受け入れないように注意してください。

2-2.【示談交渉で解決できなかった場合】訴訟

示談交渉で双方の主張がすり合わせられず交渉が決裂した場合には、民事訴訟によって損害賠償を請求することになります。

これは地方裁判所などに訴えを提起し、裁判所の判断によって賠償額などを決定してもらう手続きです。

例えば、以下のようなケースでは訴訟に発展することがあります。

| ・加害者が自分の過失を認めず、被害者の過失を訴えてくる ・被害者が提示する賠償金の交渉に応じない ・示談に応じる姿勢がなく、話し合いが進まない |

訴訟には時間と費用がかかるものの、証拠や法的根拠に基づいて公平な判断を得られるというメリットがあります。

また、弁護士に依頼すれば、訴状の作成や主張立証、証拠提出などをすべて任せることができ、心理的な負担も軽減されるでしょう。

このように、「示談の成立」もしくは「訴訟」で賠償金などの事故に対する補償金額が決定します。

2-3.賠償金の受け取り

双方の合意で金額が決定したら、相手から賠償金を受け取ります。

基本的には、相手の任意保険会社から法定相続人の代表者の銀行口座に賠償金が振り込まれるので、その後、必要に応じて相続の手続きを行うことになります。

相続については親しい家族間でもトラブルになりやすい分野ですので、弁護士へ相談し、客観的な視点を入れた上で話し合いを進めることをおすすめします。

3.もらい事故で被害者が死亡した場合に親族が受け取れる賠償金

もらい事故で被害者が亡くなった場合、遺族は加害者に対してさまざまな賠償金を請求することができます。

賠償金の内訳は多岐にわたり、その合計額は数千万円に及ぶこともあります。

この章では、親族が受け取ることができる代表的な賠償項目について説明します。

| 1.死亡慰謝料 2.死亡逸失利益 3.葬儀関係費用 |

3-1.死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、被害者が亡くなったことによって被った精神的苦痛に対する賠償です。これは被害者本人だけでなく、その遺族にも請求権があります。

死亡慰謝料は計算基準によって金額が異なりますが、代表的な計算基準の相場は以下の通りです。

【自賠責基準】請求者の数などによって異なる

| 請求者1名 | 被害者本人への慰謝料400万円+550万円 |

| 請求者2名 | 被害者本人への慰謝料400万円+650万円 |

| 請求者3名 | 被害者本人への慰謝料400万円+750万円 |

(被害者に被扶養者がいる場合は200万円が加算)

【弁護士基準】被害者の家庭内の役割などによって異なる

| 一家の支柱 | 2,800万円 |

| 母親・配偶者 | 2,500万円 |

| 子ども・高齢者・その他 | 2,000〜2,500万円 |

死亡慰謝料についての詳細は以下の記事で解説しているので、こちらも参考にしてください。

自賠責の死亡事故賠償金は一律3000万円ではない!実際の相場解説

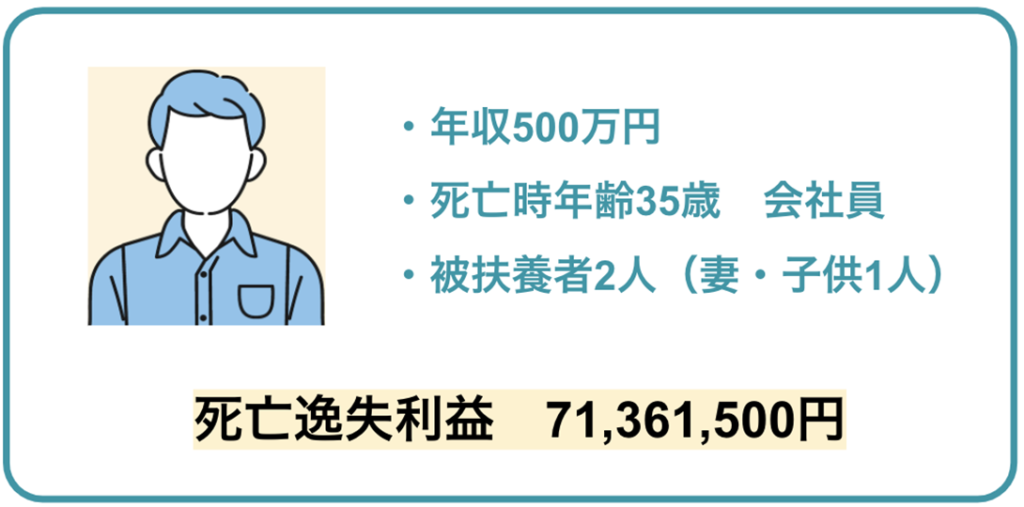

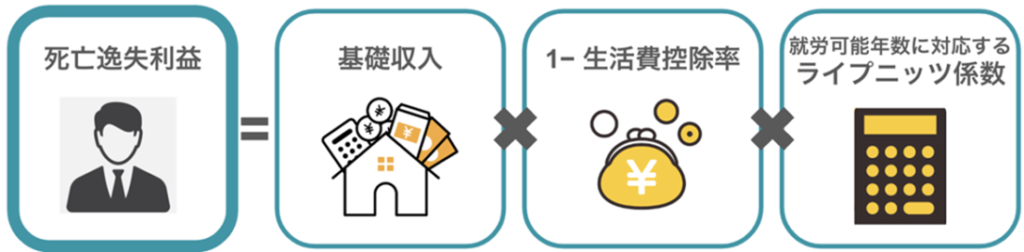

3-2.死亡逸失利益

死亡逸失利益とは、本来であれば被害者が生涯にわたって得られるはずだった収入について、事故によってこれが失われたことに対する賠償金です。

例えば、以下のようなケースでは7000万円以上の死亡逸失利益が認められる可能性があります。

死亡逸失利益は、以下の方法で計算します。

詳しい計算方法や過去の獲得事例については、以下の記事で詳しく解説していますので合わせて参考にしてください。

死亡逸失利益とは|金額目安と1円でも多く獲得したい方への全知識

詳しい計算方法や過去の獲得事例については、以下の記事で詳しく解説していますので合わせて参考にしてください。

死亡逸失利益とは|金額目安と1円でも多く獲得したい方への全知識

3-3.葬儀関係費用

葬儀費用も損害賠償の一部として請求することができます。対象となるのは、実際にかかった費用のうち、社会通念上「必要かつ相当」とされる範囲です。

【葬儀関係費用として認められる項目】

| ・火葬、埋葬費用 ・葬儀会社に支払う費用 ・四十九日までの法要費用 ・遺体の搬送費用 ・仏壇や墓石の購入費用 など |

※香典返しや引き出物代などは含まれません

※ケースによって認められる項目や金額は異なります

支払われる金額は、自賠責基準で100万円、弁護士基準で150万円[2] が上限とされています。

また、実費をもとに請求するため、領収書などの証拠を保管しておくようにしてください。

4.死亡事故では後から加害者側が被害者の過失を訴えてくる可能性がある

もらい事故で被害者に過失がないと考えられる場合でも、加害者側やその保険会社が「被害者にも落ち度があった」と主張してくるケースが少なくありません。

なぜなら、被害者側にも1割でも過失があると認められれば、加害者の賠償額を減らすことができるからです。

過失割合が変わるだけで、以下のように賠償金の総額が変わります。

【5000万円の損害賠償を請求している場合】

| 被害者の過失0 | 被害者の過失1割 | 被害者の過失3割 |

| 5000万円 (過失による減額なし) | 4500万円 (1割=500万円減額) | 3500万円 (3割=1500万円減額) |

このように大きく金額が変動するため、相手の保険会社はあらゆる資料や状況証拠を用いて「被害者の落ち度」を探して主張してきます。

そして、被害者本人が亡くなっていて反論できないのをいいことに、加害者の証言がそのまま通ってしまう可能性があるのです。

相手に突然「被害者にも過失があった」などと言われて慌てて認めてしまわないよう、このような事情で過失のない被害者の落ち度が主張される可能性があるということを知っておいてください。

| 死亡事故では加害者に「刑事責任」「行政責任」「民事責任」が問われる |

| 死亡事故では、加害者が以下の3つの責任を負います。 (1)刑事責任…道路交通法や刑法をもとに、懲役刑や禁固刑、罰金などの刑罰が科される (2)行政責任…危険な運転や道路交通法違反などがあった場合、免許の停止や取り消しなどの処分が科される (3)民事責任…被害者に生じた損害を賠償する 記事では(3)の民事責任を軽くするためという点を強く紹介しましたが、刑事責任や行政責任から逃れるために嘘をつくケースも少なくありません。 死亡事故では加害者の過失が大きいと「過失運転致死傷罪」などの刑事処分を受けたり、免許が取り消しになったりする可能性があるため、嘘をついてでも罪を軽くしたいと考えることがあるからです。 このように、さまざまな事情で加害者側は自分の過失を小さくしようとするということは、今後の交渉に向けて念頭に置いてください。 |

5.「もらい事故で死亡」結果に後悔したくないなら弁護士を頼って

前章でお伝えした通り、死亡事故では賠償金額が高額になり、刑事的な処罰を受ける可能性も高くなることから、相手側はさまざまな理由をつけて責任を逃れようとしてきます。

もらい事故の場合、被害者側は自分の保険会社からのサポートを受けられないため、相手にうまく対応しないと、適切に反論できず十分な補償を獲得できない可能性があるでしょう。

こんなとき、頼りになるのが被害者に寄り添ってくれる弁護士です。

死亡事故ではなぜ弁護士に依頼するべきなのか、具体的な理由を詳しく解説します。

| 1.事故に対して本当に正当な賠償金が提示されているのか精査できる 2.相手が不当な過失割合を訴えてきても、証拠を集めて徹底的に交渉できる 3.刑事裁判になった場合、被害者参加制度の利用をサポートできる |

5-1.事故に対して本当に正当な賠償金が提示されているのか精査できる

弁護士に依頼すれば、保険会社から提示された金額が妥当かどうかを専門的な観点から精査し、不当に低い場合は適切な金額を主張することができます。

弁護士は多くの交通事故案件を取り扱った経験から適正な賠償金額を判断する知識を持っており、以下のような観点で被害者にとって正当な賠償金を判断できるからです。

| ・慰謝料などの計算基準が被害者にとって正当なもの(弁護士基準)か ・賠償金の項目に抜け漏れはないか ・将来的な損害まで含めて賠償されているか |

これらに基づいた正当な賠償金を、法律のプロとして相手に提示し、交渉してくれるのが弁護士に依頼するべき1つ目の理由です。

5-2.相手が不当な過失割合を訴えてきても、証拠を集めて徹底的に交渉できる

相手が不当な主張をしてきた場合、こちらも証拠を集めて反論して交渉する必要があります。これを知識や経験がない被害者の家族が自分で行うのは非常に難しいでしょう。

交通事故対応の知見がある弁護士に依頼すれば、以下のような方法で素人には真似できない証拠集めを行ってくれます。

| ・事故現場の調査や警察の資料の徹底的な見直し ・目撃者や近隣住民などへの聞き取り ・過去の判例における同じような事例の調査 |

これらを通じて被害者側の主張の正当さを裏付け、相手と徹底的に交渉してくれるのが弁護士に依頼するべき2つ目の理由です。

5-3.刑事裁判になった場合、被害者参加制度の利用をサポートできる

刑事裁判になった場合に、「被害者参加制度」の利用をサポートできるのが最後の理由です。

被害者参加制度とは、交通事故の被害者やその遺族が刑事裁判に参加し、法廷で意見を述べたり、被告人質問をしたりできる制度です。

過去の日本では、交通事故裁判は被害者不在で行われてきましたが、2008年に被害者参加制度が生まれてからは、裁判に被害者や遺族が参加できるようになりました。

とはいえ、裁判の参加には書類の提出などさまざまな準備があります。事故対応に追われる中、負担が大きく参加を断念してしまう可能性もあるでしょう。

そんなときに、準備から当日まで全面的にサポートを受けられるのが弁護士に依頼するべき最後の理由です。

サリュでは、過去2万件以上の交通事故解決実績をもとに、被害者救済に特化したトータルサポートを提供しております。

「死亡事故の対応を任せられる弁護士選びに悩んでいる」

という方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

電話で無料相談する方は、下記をクリックしてください。

メールで無料相談する方は、下記をクリックしてください。

6.もらい事故で死亡事故が発生したときのQ&A

最後に、もらい事故で被害者が死亡した場合によくある質問についてQ&A形式でまとめました。

実際に事故に遭ったご遺族が抱える疑問や不安に寄り添いながら、わかりやすく解説します。

| Q1.加害者が死亡したケースではどうなる? Q2.交通事故で加害者が起訴されるかどうかはどう決まる? Q3.相手と示談を成立させると相手の罪は軽くなる? Q4.遺族が損害賠償請求をしないとどうなる? |

6-1.Q1.加害者が死亡したケースではどうなる?

A.加害者が事故で死亡していた場合でも、損害賠償請求は可能です。

加害者本人が亡くなっている場合、加害者の加入していた自動車保険(対人賠償保険)に対して請求を行うことができます。

保険に未加入の場合は、加害者の相続人に対して請求を行うことになるでしょう。もし相続を放棄された場合には、相手の自賠責保険や自身で加入する人身傷害保険などの補償を使うことになります。

6-2.Q2.交通事故で加害者が起訴されるかどうかはどう決まる?

A.加害者が刑事裁判(起訴)されるかどうかは、事故の内容と過失の程度によって検察官が判断します。

被害者が死亡しているような重大な事故の場合は、起訴される可能性があるでしょう。

事故の被害の結果の他、次のような要素も起訴・不起訴の判断に影響を与えます。

| ・加害者に重大な過失(飲酒運転、ながら運転、スピード違反など)があったか ・被害者との間で示談が成立しているかどうか |

過失が重い場合や、社会的に影響の大きい事故の場合は刑事責任が問われ、起訴されて刑事裁判に至る可能性が高くなります。

6-3.Q3.相手と示談を成立させると相手の罪は軽くなる?

A.軽くなる可能性があります。

遺族と加害者の間で示談が成立し、被害者遺族が加害者を「許す」といった意思を示すと、加害者の刑事責任が軽減される可能性があります。

日本の刑事裁判では、「被害者との示談成立」「被害者側の処罰感情の有無」が量刑判断の重要な材料となります。

示談によって慰謝料が支払われ、「遺族が処罰を望まない」という場合、起訴猶予や執行猶予付きの判決が下されることもあります。

6-4.Q4.遺族が損害賠償請求をしないとどうなる?

A.賠償請求を行わずに放置していると、時効により請求権を失うおそれがあります。

損害賠償請求権には「消滅時効」があり、死亡事故の場合、損害および加害者を知ったときから5年で時効が成立します。加害者が任意保険に加入している場合でも、この5年が経過すると請求ができなくなってしまうのです。

「相続人がわからない」「代表者が決まらない」などのケースでは、早い段階で弁護士に相談し、時効を止める(更新する)手続きをとることが非常に重要です。

7.まとめ

この記事では、もらい事故でご家族などが死亡した際の手続きやもらえるお金について解説しました。

内容のまとめは以下のとおりです。

▼もらい事故で被害者が死亡した場合の手続きなどの対応は相続人が実施する

▼相続人は以下のステップで手続きを行う

| 1.事故相手(任意保険会社)との示談交渉 2.【示談交渉で解決できなかった場合】訴訟 3.賠償金の受け取り |

▼もらい事故で親族が受け取れる賠償金は主に「死亡慰謝料」「死亡逸失利益」「葬儀関係費用」の3つ

▼死亡事故では弁護士に依頼するべき理由は以下の3つ

| 1.事故に対して本当に正当な賠償金が提示されているのか精査できる 2.相手が不当な過失割合を訴えてきても、証拠を集めて徹底的に交渉できる 3.刑事裁判になった場合、被害者参加制度の利用をサポートできる |

これらの内容を参考にして、死亡した被害者の方の無念を晴らし、納得した事故解決が迎えられるよう対応してください。

![[01]ご予約[02]お電話で状況確認[03]無料相談](https://koutsujikopro.com/wp-content/themes/salut-koutsujikopro_v1.0.0/img/common/img_flow01_sp.png)