肋骨骨折の主な後遺症3つ|慰謝料獲得に向けて今からできることは?

「肋骨骨折をしてからずっと痛みが残っているけど、これって後遺症?」

「リハビリ中も違和感があるんだけど、このまま症状が残らないのか心配」

交通事故で肋骨骨折の怪我を負ってしまったあなたは、このような悩みを抱えているのではないでしょうか。

交通事故による肋骨骨折は、適切な治療を行えば多くの場合完治しますが、変形や痛み、しびれといった後遺症が残る可能性もあります。

事故後2〜3か月を経過しても痛みや違和感が続く場合、後遺症として定着するリスクがあります。

もし、治療が終了しても肋骨骨折の後遺症が残ってしまった場合、症状によっては後遺障害等級の認定を受けることができます。

この、後遺障害等級の認定を受けることで、後遺障害に対する慰謝料などの賠償金を請求できるようになるのです。

認定を受けられない場合 、獲得できる賠償金の金額が数百万単位で低くなってしまうことも考えられます。

適正な補償を受けるためにも、後遺障害等級の申請に向けて早めに準備をしておくことが重要です。

この記事では、肋骨骨折の後遺症として残る可能性がある症状についてや、後遺症が残ってしまった場合にできること、後遺障害等級の認定についてなどを網羅的に解説します。

| この記事でわかること |

| ・肋骨骨折で残る可能性がある後遺症の症状がわかる ・肋骨骨折で後遺症が残ってしまった場合にできることがわかる ・肋骨骨折で認定される後遺障害等級の認定について具体的に理解できる ・後遺障害等級の認定のための手順が4ステップでわかる |

この記事を参考に、肋骨骨折の後遺症が残ってしまった場合も、正当な補償を獲得できるように落ち着いて行動してください。

交通事故解決件数 1,100件以上

(2024年1月時点)

【略歴】

2014年 明治大学法科大学院卒業

2014年 司法試験合格

2015年 弁護士登録、弁護士法人サリュ入所

【獲得した画期的判決】

【2021年8月 自保ジャーナル2091号114頁に掲載】(交通事故事件)

【2022年 民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準上巻(赤い本)105頁に掲載】

会社の代表取締役が交通事故で受傷し、会社に営業損害が生じたケースで一部の外注費を事故と因果関係のある損害と認定した事例

【弁護士法人サリュにおける解決事例の一部】

事例333:弁護士基準の1.3倍の慰謝料が認められた事例

事例343:相手方自賠責保険、無保険車傷害保険と複数の保険を利用し、治療費も後遺障害も納得の解決へ

事例323:事故態様に争いがある事案で、依頼者の過失割合75%の一審判決を、控訴審で30%に覆した

交通事故被害に遭われたら、できるだけ早期に、交通事故の被害者側専門弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人サリュは、創業20年を迎え、交通事故の被害者側専門の法律事務所として累計20,000件以上の解決実績があります。所属弁護士の多くが1人あたり500件~1000件以上の交通事故解決実績があり、あらゆる交通事故被害者を救済してきました。その確かな実績とノウハウであなたのために、力を尽くします。

相談だけで解決できることもありますので、まずはお気軽に無料法律相談をご利用ください。

目次

1.これって後遺症?肋骨骨折の後遺症の代表的な症状

肋骨骨折では、痛みやしびれ、骨の変形などの後遺症が残る可能性があります。

肋骨骨折の一般的な治療期間は、約3週間〜3か月程度と言われています。

その中でも、痛みのピークは事故から数日~1か月程度で落ち着くケースが多いようです。

事故やケガの後、治療が終わっても症状が続く場合、それは後遺症の可能性があります。

肋骨骨折の後遺症としては、下記のような症状が見られます。

| 痛み | 骨が治癒しても、胸部や背中に痛みが残る。 |

| しびれ | 骨が治癒しても、胸部や背中にしびれや強い違和感が残る。 |

| 骨の変形 | 治癒過程で骨が正常な位置に戻らず、外見上の変形や胸部の非対称が見られる。 |

これらの症状が、事故から2~3か月を経過しても続いている場合、後遺症として残る可能性があります。

そうした症状が残っている場合は、医師へ相談し、今後の行動について指示を仰ぎましょう。

整形外科への通院や、リハビリなどで症状が緩和する可能性があります。

また、症状によっては後遺障害として認定を受けるかどうかの検討が必要です。

もし後遺症が残ってしまった今後とるべき行動については、この先で詳しく解説していきます。

| 肋骨骨折の治療中に見られるが改善が見込める症状 |

| 肋骨骨折では治療中に痛みなどを感じることが多く、後遺症にならないか不安を感じることが多いですが、すべてが後遺症として治療後に残るわけではありません。 痛みやしびれなどは、多くの骨折した患者が訴える症状ですが、痛みのピークである事故から1か月程度を過ぎると、次第に減少していくケースもよく見られます。 また、肋骨骨折では「咳をしたときに胸が痛む」、「呼吸がしづらくなる」という症状が見られることもありますが、こちらも治療を進めることで改善する可能性があります。 ただし、後遺症や怪我の症状は個々のケースによって異なり、必ずしもここに書かれている症状であれば改善するというわけではありません。 自己判断はせず、必ず医師に相談し、主治医の判断に従って治療を行ってください。 |

2.肋骨骨折による後遺症の症状が見られる場合にすべきこと

前章でお伝えした通り、肋骨骨折では痛みやしびれ、変形などの後遺症が残る可能性があります。

もし後遺症の症状が見られる場合、どのように対処すればいいのか、ここでは取るべき具体的なステップを紹介します。

| ・医師に自覚症状をきちんと伝える ・医師に治療やリハビリの継続を指示された場合は従う ・交通事故解決に強い弁護士に相談する |

2-1.医師に自覚症状をきちんと伝える

まずは、医師に自覚症状をきちんと伝えましょう。

なぜなら、痛みや違和感などの症状は、医師が診察するだけではわからないことがあり、症状を見逃されてしまう可能性があるからです。

例えば、継続的に胸の痛みが続いている場合でも、診断時にきちんと医師に伝えていなかった場合、診察時の記録に残らず、「一時的な症状である」とみなされてしまうかもしれません。

そうすると、適切な治療を受けられないだけではなく、後から後遺障害として認定を受けるのが難しくなる可能性が高まります。

正確な診断と適切な治療・リハビリを受けるためにも、自覚症状がある場合は、必ず正確に医師に伝えるようにしましょう。

2-2.医師に治療やリハビリの継続を指示された場合は従う

次に、医師に治療やリハビリの継続を指示された場合は従うようにしましょう。

医師の判断に従わないと、症状が悪化してしまうリスクがあります。

また、治療を途中でやめてしまうと、後遺症として残った症状が交通事故による怪我のせいであるという証明ができなくなる可能性もあります。

症状を改善させ、怪我の治療を円滑に進めるためにも、必ず医師の指示には従ってください。

2-3.交通事故解決に強い弁護士に相談する

最後に、交通事故解決に強い弁護士に相談することも重要なポイントとなります。

交通事故による怪我で後遺症が残った場合、後遺障害の認定や、保険会社との交渉など、被害者がやるべき手続きや交渉などが多く存在します。

それらに適切に対処したいとき、交通事故解決の実績が豊富な弁護士はたいへん頼りになる存在です。

弁護士へ相談せずに、自身で交渉を続けると、相手の保険会社が提示する最低限の賠償金額で解決することになってしまうかもしれません。

また、後遺障害等級認定にあたって適切な主張ができず、認定が受けられない結果、後遺障害に対する慰謝料等の賠償金が受けられない可能性もあります。

適正な補償を獲得するためにも、専門家へ相談してサポートを得ることは重要です。

3.肋骨骨折の後遺症が残ると慰謝料などの賠償金が増額する可能性がある

交通事故などで肋骨を骨折した場合、治療が終わっても痛みやしびれ、胸部の変形などの後遺症が残ることがあります。

これらの症状は、後遺障害として認定を受けられる可能性があります。

| 後遺障害等級とは |

| 後遺障害等級とは、交通事故などで生じた後遺障害の重さを、重い順に1級から14級に整理したものです。 1級は最も重く、日常生活に大きな支障が出る状態(例:両目の失明)に該当し、14級は比較的重くない障害(例:局部に痛みやしびれが残る)に該当します。 この等級に基づき、後遺障害慰謝料や逸失利益(後遺障害により影響を受ける将来の利益に対する補償)などの補償額が決まります。 この制度により、治療終了後、残ってしまった後遺症について被害者が保障を受けられる仕組みとなっています。 |

後遺障害として認定されると、受け取れる慰謝料などの賠償金が増額される可能性があります。

しかし、認定を受けるには、適切な手続きと証拠が必要です。

ここでは、肋骨骨折で認定される可能性のある後遺障害等級と、その具体的な症状について解説します。

3-1.【神経症状】痛み・しびれなど│12級・14級

| 等級 | 症状 |

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

肋骨骨折の治癒後、神経を圧迫することによって胸部や背中に痛みやしびれが残る場合があります。

これらの神経症状は、日常生活や仕事に支障をきたすことが多く、後遺障害等級の12級または14級に該当する可能性があります。

等級の差は障害の存在が医学的に証明できる場合か、あるいは証明はできないが、医学的に説明可能な場合かによって決まります。

証明できるとは、画像所見(XP、CT、MRI)等の他覚的な検査所見による裏付けがあることを言います。

医学的に説明可能かどうかは、事故態様、治療経過、症状の推移等をふまえて判断されます。

| 日常生活への影響 |

| ・呼吸や体の動きに制限がかかり、仕事や家事に支障をきたす ・痛みやしびれが続くことでストレスや疲労が溜まる |

3-2.【変形障害】肋骨の変形│12級

| 等級 | 症状 |

| 12級5号 | ろく骨に著しい変形を残すもの |

肋骨骨折では、骨折した肋骨が正しい位置に戻らず、治癒後も胸部の変形が残る場合があります。

目視で確認できる程度の変形があると、後遺障害等級の12級に該当することがあります。

明らかに見た目でわかる必要があり、レントゲンなどでわかる程度の変形では認定を受けるのは難しいでしょう。

| 日常生活への影響 |

| ・見た目にコンプレックスを感じる ・痛みなどの症状が残ることがある |

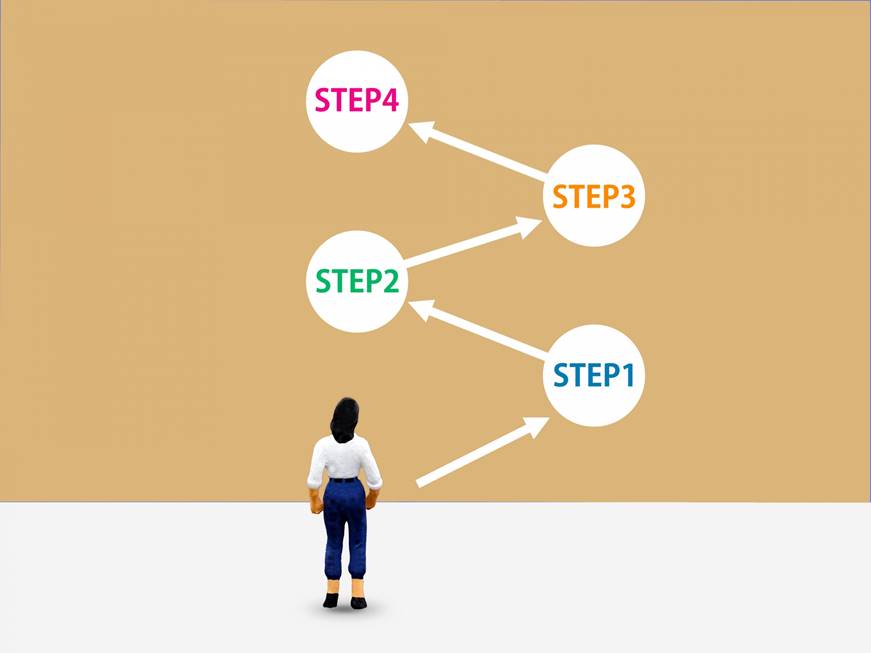

4.後遺障害等級認定のための準備4ステップ

後遺障害等級の認定を受けるためには、手順に沿った適切な準備が重要です。

以下の4つのステップを押さえることで、スムーズな手続きと認定を受けられる可能性を高めることができます。

後遺障害等級の認定には、「被害者請求」と「事前認定」という2つの方法がありますが、ここでは、被害者請求のやり方を説明します。

| 【STEP1】症状固定まで通院を続ける 【STEP2】医師に後遺障害診断書の作成を依頼する 【STEP3】必要書類を準備し、保険会社へ送付する 【STEP4】結果が通知される |

4-1.【STEP1】症状固定まで通院を続ける

症状固定まで通院を続けることが、後遺障害等級認定の第一歩です。

症状固定とは、治療を続けても、それ以上の症状の改善を望めない状態のことです。

この状態になるまで通院を継続することで、症状が長期間続いていると主張しやすくなります 。

受傷部位やその程度にもよりますが、一般的に、後遺障害が認められるには、怪我をしてから6か月程度の通院期間を求められるケースが多いです。

もし、通院を途中でやめてしまうと、症状が軽いと判断されるリスクが高まります。

反対に、医師の判断にしたがって治療を継続し、医師に症状を詳細に伝えておけば、正確な診断と証拠が残るでしょう。

まずは症状固定の診断を受けるまで、通院を続けるようにしてください。

症状固定についての詳しい情報は以下の記事で解説しているので、症状固定の時期を決める際の参考にしてください。

症状固定は誰が決める?答えは医師!最適な判断のために知るべきこと

4-2.【STEP2】医師に後遺障害診断書の作成を依頼する

後遺症が残ったときには、医師に後遺障害診断書の作成を依頼しましょう。

後遺障害診断書は、認定を受けるために欠かせない重要な書類です。

この診断書には、後遺症の種類や症状の程度、日常生活への影響などが詳細に記載されます。

もし、後遺障害診断書の内容が不十分だと、後遺障害等級が適切に認定されない可能性があります。

このとき、後遺障害認定のサポート対応を行っている弁護士に依頼していれば、後遺障害診断書の内容に過不足がないか、チェックしてもらうことができます。

後遺障害診断書の内容が等級認定の重要な判断資料となるため、慎重に作成してもらいましょう。

後遺障害診断書をどのように書いてもらえばいいのかなど、詳しい内容は以下の記事で解説しています。

後遺障害診断書とは?医師任せではダメな理由と内容確認方法を解説

4-3.【STEP3】必要書類を準備し、自賠責保険へ送付する

続いて、必要書類を準備し、自賠責保険へ送付します。

後遺障害認定の手続きに必要なのは、下記の書類です。

【必要書類】

| 後遺障害診断書 | 医師に作成してもらい、病院から受け取る |

| 交通事故証明書 | 警察に申請して交付してもらう |

| 事故発生状況報告書 | 保険会社のテンプレートなどに自身で記載する |

| 保険金支払請求書 | 保険会社のテンプレートなどに自身で記載する |

| 印鑑証明書 | 役所やコンビニで交付してもらう ※事前の印鑑登録が必要 |

また、以下のような書類も必要になる場合があります。

【事例によって必要となる書類】

| 休業損害証明書 | 勤務先の会社に作成してもらう ※休業期間を証明し、怪我の程度を証明するために必要となる場合がある |

| 検査結果を証明する書類 | 担当医に問い合わせ、病院で交付してもらう ※レントゲンなど |

後遺障害が残ったことを証明できる書類を揃えることで、等級認定の手続きをスムーズに進めることができます。

もし必要書類が足りなかったり、不備があったりすると、手続きが遅れてしまう原因になります。

また、正当な認定を受けられなくなってしまう可能性もあるため、できるかぎり不備のないように準備をしておきましょう。

この時にも、弁護士に依頼していると、手続きをサポートしてくれるので安心して進められるでしょう。

必要な書類がすべて揃ったら、保険会社へ送付しましょう。

4-4.【STEP4】結果が通知される

書類提出後、保険会社から後遺障害等級認定の結果が通知されます。

一般的に、申請から2~3か月程度で結果が出ることが多いですが、事故のケースや調査にかかる時間によって異なります。

認定機関では、提出された書類を基に審査が行われ、後遺障害等級が決定されます。

認定された場合は「14級9号」というように、結果の等級が通知されます。

もし、認定が受けられなかった場合は「非該当」との結果が通知されます 。

認定結果に納得できない場合は、異議申し立てが可能です。

| ※異議申し立て:認定結果に納得できない場合、診断書の内容や追加の証拠を提出して再審査を求めることができる制度 |

後遺障害等級の認定を受けたら、その等級をもとに、後遺障害慰謝料などの請求を行っていくことになります。

通知を受けた内容を確認し、必要に応じて弁護士などに相談しながら、今後の対応を検討してください 。

5.肋骨骨折の後遺障害認定を自分だけの力で受けることは難しい

「手続きを自分でするのは難しそう」

前章での準備のステップを読んで、そんな感想を抱いた方がいるかもしれませんが、実際に肋骨骨折の後遺障害認定を被害者ひとりの力で受けるのは、難しいでしょう。

後遺障害等級の認定には、複雑な手続きと専門的な知識が必要です。

特に、診断書の内容が等級認定に大きく影響するため、医師との連携が重要になります。

もし、診断書の内容に不備があることに気が付かなかった場合、後遺症が残っているにも関わらず、認定が受けられないという可能性もあるのです。

また、保険会社との交渉では、専門的な知識がないと不利な条件で合意してしまう可能性もあります。

このようなリスクに対応し、肋骨骨折の後遺障害認定をスムーズに進めるためには、弁護士への依頼が鍵となります。

実際に、下記の事例は、サリュのアドバイスを踏まえて治療を続け、1度目の申請で14級の認定を受けられました。

| バイクの運転中に加害者量と衝突し、転倒。肋骨多発骨折等の怪我を負う。 被害者は治療中からサリュに依頼。 サリュのアドバイスを踏まえて、約7か月間入通院治療。 その後、後遺障害の申請を行い、肋骨骨折部の痛みの症状で14級9号の後遺障害に認定。 |

事例357:治療期間中から安心のフルサポート。粘り強い示談交渉で訴訟基準相当額の賠償金を獲得することに成功

弁護士に依頼することで、手続きがスムーズに進むだけでなく、適切な補償を受け取ることが可能になります。

6.まとめ

この記事では、交通事故で肋骨骨折の怪我を負ってしまった方に向けて、肋骨骨折の後遺症の症状や、もし後遺症が残った場合に備えての後遺障害等級の認定について解説しました。

記事の内容のまとめは以下の通りです。

▼肋骨骨折で見られる後遺症には、一般的に以下のような症状がある。

| 痛み | 骨が治癒しても、胸部や背中に痛みが残る。 |

| しびれ | 骨が治癒しても、胸部や背中にしびれや強い違和感が残る。 |

| 骨の変形 | 治癒過程で骨が正常な位置に戻らず、外見上の変形や胸部の非対称が見られる。 |

▼肋骨骨折による後遺症が残った場合、以下の行動をとるべき。

| ・医師に自覚症状をきちんと伝える ・医師に治療やリハビリの継続を指示された場合は従う ・交通事故解決に強い弁護士に相談する |

▼肋骨骨折の後遺症が残り、後遺障害等級の認定を受けると、賠償金が増額する可能性がある。肋骨骨折で受けられる可能性がある後遺障害等級は以下の2つ。

| ・【神経症状】痛み・しびれなど│12級・14級 ・【変形障害】肋骨の変形│12級 |

▼後遺障害等級の認定に向けてやるべきことは下記の4ステップ

| 【STEP1】症状固定まで通院を続ける 【STEP2】医師に後遺障害診断書の作成を依頼する 【STEP3】必要書類を準備し、保険会社へ送付する 【STEP4】結果が通知される |

この記事の内容を参考に、肋骨骨折の後遺症が残った場合の対応を行ってください。

![[01]ご予約[02]お電話で状況確認[03]無料相談](https://koutsujikopro.com/wp-content/themes/salut-koutsujikopro_v1.0.0/img/common/img_flow01_sp.png)